据科技日报报道,近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术,首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,并据此开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关研究成果已刊发于国际权威期刊《自然-通讯》,标志着我国在芯片制造关键材料领域取得重大突破。

光刻胶作为芯片制造的“颜料”,其显影过程中的微观行为直接影响电路图案的精度与芯片良率。然而,传统技术长期无法原位观测光刻胶在液相中的动态行为,导致工艺优化依赖经验试错,成为制约7纳米及以下先进制程良率提升的核心瓶颈之一。

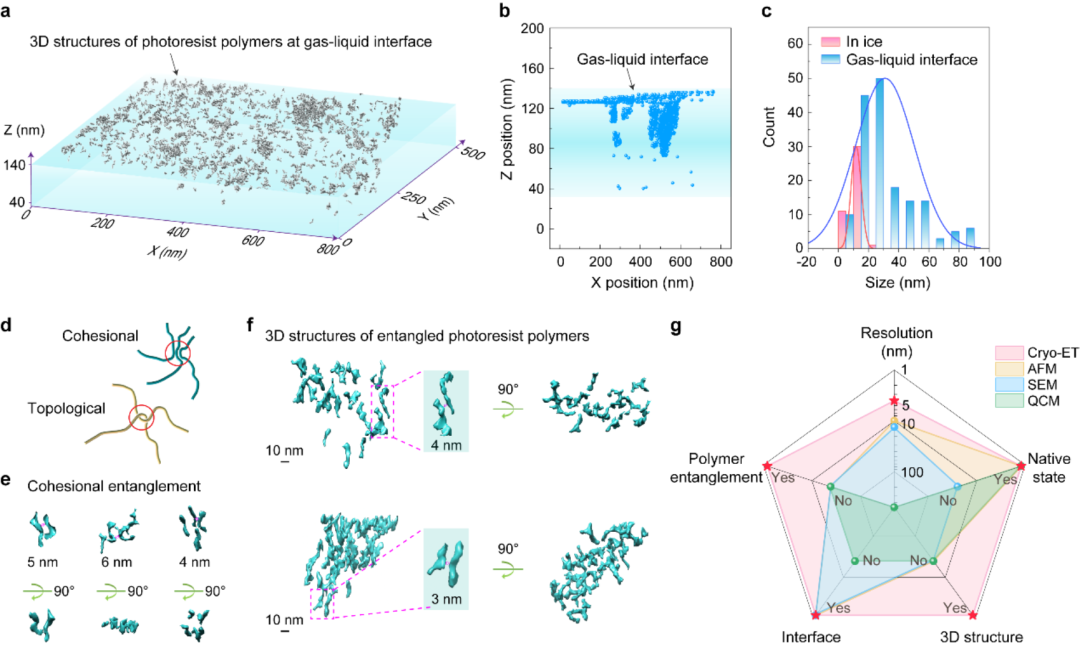

研究团队创新性地引入冷冻电子断层扫描技术:通过毫秒级急速冷冻“定格”显影液中的光刻胶分子,结合计算机三维重构算法,首次实现了5纳米分辨率下的原位三维观测。这一方法同时解决了传统技术无法兼顾原位、三维、高分辨率的三大难题,为光刻工艺优化提供了精准数据支撑。

该研究的意义远超光刻领域本身。冷冻电子断层扫描技术的突破,为在原子/分子尺度原位研究液体环境中的化学反应(如催化、合成)乃至生命过程提供了通用工具。据申港证券研报,光刻工艺占集成电路制造总耗时的50%、成本的1/3,而光刻胶质量直接决定光刻精度。此次成果将推动光刻、蚀刻、清洗等关键环节的缺陷控制,为制造性能更强、更可靠的下一代芯片奠定基础。

从市场格局看,我国光刻胶产业正加速崛起。锐观产业研究院数据显示,2023年国内光刻胶市场规模达109.2亿元,2024年突破114亿元,KrF等中高端产品国产替代进程显著加快,预计2025年市场规模将达123亿元。其中,半导体光刻胶因技术壁垒最高,成为国产化攻坚的重点方向。

在材料领域突破的同时,光刻机国产化进程亦备受关注。当前,我国光刻机产业链已形成上游设备及材料、中游系统集成、下游应用的完整布局,但高端技术仍受制于国外供应商。华金证券研报指出,国内企业在准分子激光光源、光学镜头等核心环节取得阶段性成果:

据21世纪经济报道梳理,国内光刻机产业链已涌现出一批技术积累深厚的企业,包括芯碁微装(直写光刻)、富创精密(零部件)、炬光科技(光学器件)等,覆盖ASML、上海微电子等国际供应链。尽管挑战仍存,但全产业链协同创新的态势正加速形成。

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

SFC

来源丨科技日报、券商中国、21世纪经济报道(记者:彭新)

编辑丨金珊