两年前的双十一,京东采销团队曾公开发文,指责头部带货主播李佳琦团队通过低价协议限制竞争,引发行业热议。如今,同样的争议再次上演,但角色却发生了微妙变化——京东自身成为了规则制定者,出台新规限制品牌在其他平台提供优惠,这一转变令市场侧目。

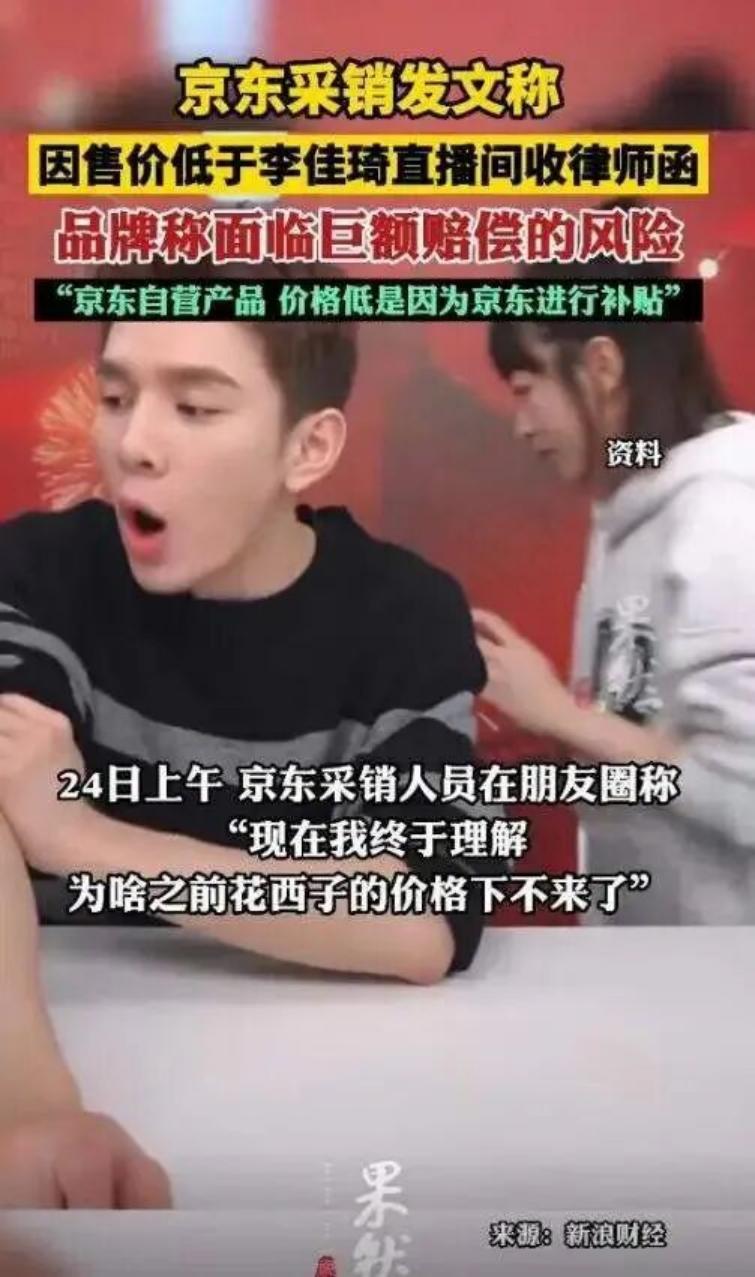

声讨的导火索源于一场补贴争议:京东曾自掏腰包补贴消费者,却遭品牌方以违反与李佳琦团队签署的低价协议为由投诉。当时,京东采销团队质问:“以一己之私损害品牌长期发展、伤害消费者权益的二选一行为,是否已构成违法?”这一言论背后,是京东对消费者选择权和优质供给的重视,认为参差多态的市场环境才是幸福本源。

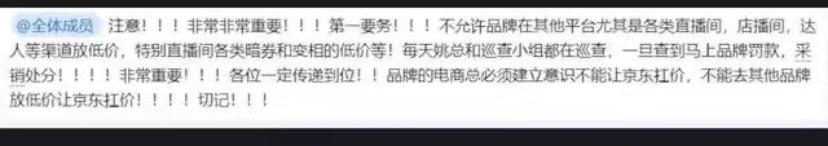

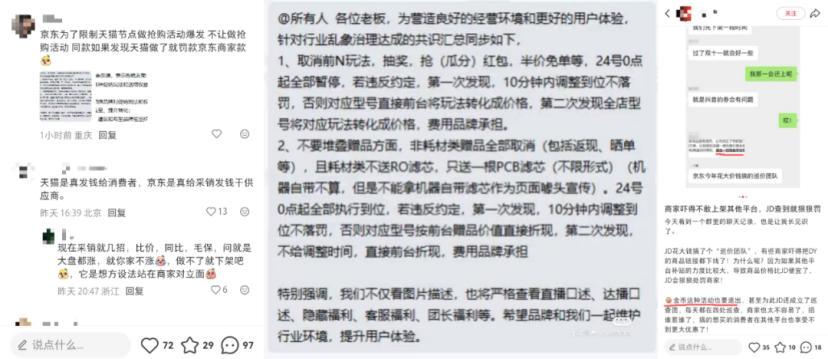

然而,时隔两年,京东在2025年双十一期间推出的新规却引发争议。据羊城晚报等媒体报道,京东要求品牌在其他平台直播时不得发放优惠券、抽奖或标注“优惠”字样,甚至禁止提及“更便宜”等表述,否则将面临高额处罚。部分商家透露,京东还设立了巡查小组,一旦发现“违规”,处罚金额可能高达数百万元,导致部分商家被迫下架其他平台商品链接。

从商家爆料来看,京东的巡查团队主要监测商品在多平台的定价,针对其他渠道价格低于己方平台的现象采取冻结货款或巨额处罚等措施。这种单边强制价格约束的行为,不仅处于法律模糊地带,更引发了商家和消费者的质疑:京东是否在以“维护消费者利益”为名,行限制竞争之实?

面对商家反对声浪,一位京东前采销在社交媒体力挺老东家,称平台价格对比是为了“维护消费者利益”,指责部分品牌方搞价格歧视,并为采销团队“守护低价”的血性感到骄傲。这一回应巧妙地将矛盾转移至品牌方,却回避了核心问题:通过罚款和纠察手段强制要求商家以京东为价格基准,是否真的有利于消费者?

事实上,电商平台的促销政策本就因时间节点和活动力度不同而存在差异。京东的新规实际上限制了商家在其他平台提供优质供给,也让消费者难以获得真正优惠。尤其是数码家电等京东传统强势品类,受冲击最为明显。这些品牌在京东的押金占比高,销售占比大,选择在此发难背后,或许与数据压力有关。

根据国家统计局数据,2025年1-8月,3C家电在国补政策刺激下成为消费板块中少见的零售额双位数增长板块。京东作为自营模式代表,成为国补最大赢家,业绩在2024年Q4重回两位数增长。然而,随着下半年多地调整以旧换新补贴政策,京东四季度业绩或受影响。在此背景下,京东通过限制商家跨平台优惠来提振增长,是否真的可行?

有爆料指出,京东不仅针对抖音,还要求商家退出天猫抢购、淘金币等活动。然而,各品牌双十一补贴和优惠活动本就不同,消费者在其他平台到手价更低往往源于平台补贴,而非商家杀价。京东仅因价格差异就处罚跨平台商家,不仅影响品牌正常营销,更不利于消费者获得实惠。

从商业逻辑看,京东此举或为防御性措施:消费者在其他平台消费减少,意味着自身增长可能性增加。但这种单一维度的限制措施,不仅损害商家和消费者权益,更有悖国补政策拉动消费的初衷。国补本意是通过阶段性补贴激活消费,最终实现无需刺激的活跃消费。电商平台应提供优质供给和高效品牌建设路径,而非通过限制竞争来维持优势。

数据显示,2024年直播电商商品交易总额超4.5万亿元,占网络零售额近三分之一,贡献了电子商务增量的80%。其中,3C家电销量贡献尤为突出,直播电商通过精准推送个性化内容,直接刺激消费者购买欲望。京东通过“价格纠察队”限制其他平台促销,不仅损害消费者利益,更从长期损害品牌价值。优质供给收缩、消费者选择减少,最终将导致消费大盘缩水。

这种看似堵住低价外流口子的防守架势,实际上抑制了可能的供给。用户不会因此增加在京东的消费,反而让电商竞争态势异化。双十一之际,我们不禁要问:电商的正道是什么?答案绝非供给内卷,而在于围绕消费者需求提供优质供给,塑造更大市场,让每一个参与者都能得到尊重。这一道理,两年前的京东或许更为明白。

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。