京东联合多方推出“国民好车”,轻资产模式引发争议:是创新突破还是营销噱头?

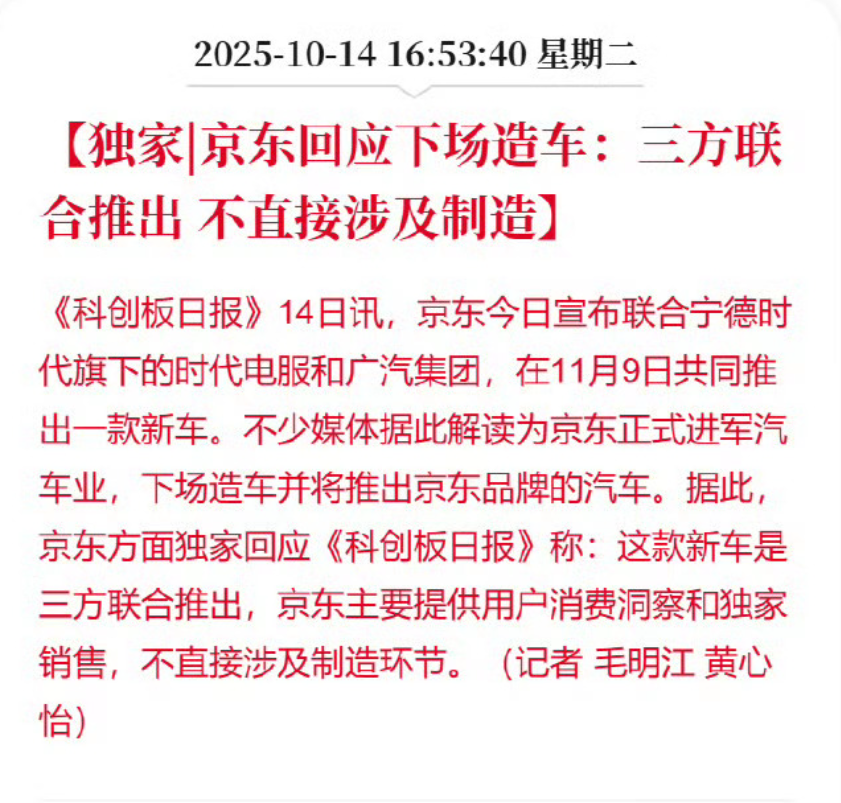

2025年10月,京东“双11”开放日上,一则跨界造车消息引爆汽车圈——京东汽车宣布联合宁德时代旗下时代电服与广汽集团,共同推出首款“国民好车”。这场由互联网大厂发起的造车行动,从传言发酵到正式落地,仅用半个月时间便完成从舆论造势到产品下线的全流程,成为双十一期间最受关注的商业事件之一。

面对外界质疑,京东迅速澄清:其角色定位为需求洞察者与独家销售渠道,车辆制造由广汽负责,电池与换电技术源自宁德时代。这种“不造壳、不装芯、只攒局”的轻资产模式,既规避了重资产投入风险,又通过整合行业头部资源形成独特竞争力,但同时也引发关于责任界定与品控能力的讨论。

图源:网络

11月5日,广汽埃安长沙智能生态工厂内,首辆贴有“埃安UTsuper”标识的白色小车驶下生产线。这款被标注为“国民好车”的车型,在双十一前夕通过京东拍卖平台发起“1元起拍”活动,尽管最终因竞拍者弃付尾款草草收场,但仅用100元保证金便获得海量曝光,成功将京东造车话题渗透至多个消费圈层。

图源:网络

行业观察者对京东的造车逻辑存在明显分歧。部分人士认为,在小米、华为等科技企业已占据先发优势的背景下,京东选择以销售渠道切入造车领域,既符合其平台属性,又能规避直接制造的技术风险。但也有声音质疑,这种“攒局”模式缺乏核心技术壁垒,在质量管控与售后服务环节可能存在隐患。

京东造车的时间节点选择颇具深意。当传统电商巨头在双十一营销中陷入同质化竞争时,跨界造车成为突破流量瓶颈的差异化策略。通过整合广汽的制造能力、宁德时代的技术优势与华为的车机系统,京东构建起“平台+制造+科技”的铁三角合作模式,这种资源反向整合的创新路径,为行业提供了新的发展思路。

服务网络布局成为京东的核心竞争力。旗下超3000家自营养车门店与4万家合作门店构成的售后服务体系,覆盖从试驾体验到三电维修的全链条需求。但新能源汽车特有的高压系统检测、电池健康管理等新技术要求,对传统燃油车服务网络提出转型挑战,专业人才储备与技术标准升级成为亟待解决的问题。

产品层面,埃安UTsuper的外观设计因与广汽现有车型高度相似引发争议,前期宣传的“全民定制”概念在量产车上未充分体现,导致用户共创感知较弱。在车企竞相卷质量、卷服务的当下,京东联合造车尚未展现出颠覆性创新,但其通过流量运营获取的市场关注度,仍为品牌赢得宝贵曝光机会。

图源:网络

企业扎堆造车的背后,是新能源技术突破与政策红利释放的双重驱动。电池能量密度提升使续航里程突破600公里,电驱系统成本下降至传统燃油车的1.2倍,新能源汽车已从政策驱动转向市场驱动。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》明确的发展目标,叠加地方政府土地、税收优惠,吸引超过300家企业跨界入局。

消费端需求升级同样关键。Z世代用户占比超45%的新能源市场,对智能化体验的关注度超越传统性能指标。小米将汽车定义为“移动智能终端”,华为通过HiCar构建车家互联生态,京东则试图以“国民好车”切入大众市场,满足用户对高性价比智能电动车的需求。

图源:网络

京东的入局并非临时起意。从2016年投资蔚来汽车,到2018年上线整车交易平台,再到2023年升级京东养车服务,近十年的生态布局为其造车战略奠定基础。此次联合广汽、宁德时代,既是生态链的延伸,也是对前期积累的变现尝试。

尽管轻资产模式降低了入局门槛,但京东仍需面对多重挑战。消费者对“广汽造壳、宁德装芯、京东卖货”的调侃,反映出对质量责任划分的担忧。一旦车辆出现三电系统故障,品牌信誉可能首当其冲。此外,新能源车维修技术门槛高于燃油车,现有服务网络的技术升级进度将直接影响用户体验。

图源:网络

京东的跨界尝试为行业提供了“平台+制造”的创新样本,但造车终究是技术、服务与口碑的长期博弈。在小米、华为等企业已建立技术壁垒的背景下,京东需在品控管理、售后服务等环节持续投入,将短期流量转化为用户信任,方能在激烈的市场竞争中占据一席之地。

参考资料

1、聊聊京东造车背后的四位主角,刘润

2、京东汽车大反转!7800万营销神话翻车了,品牌头版

3、京东造车?“双11”发布,刚刚回应:不直接涉及制造环节,每日经济新闻