图源:视觉中国

蓝鲸新闻11月17日讯(记者 翟智超)“存储成本上涨远超预期,且将持续加剧。”小米集团合伙人卢伟冰在微博上的发言,折射出当前电子产业链普遍面临的成本压力。这场由AI需求引发的存储涨价潮,正以惊人的速度重塑市场格局。

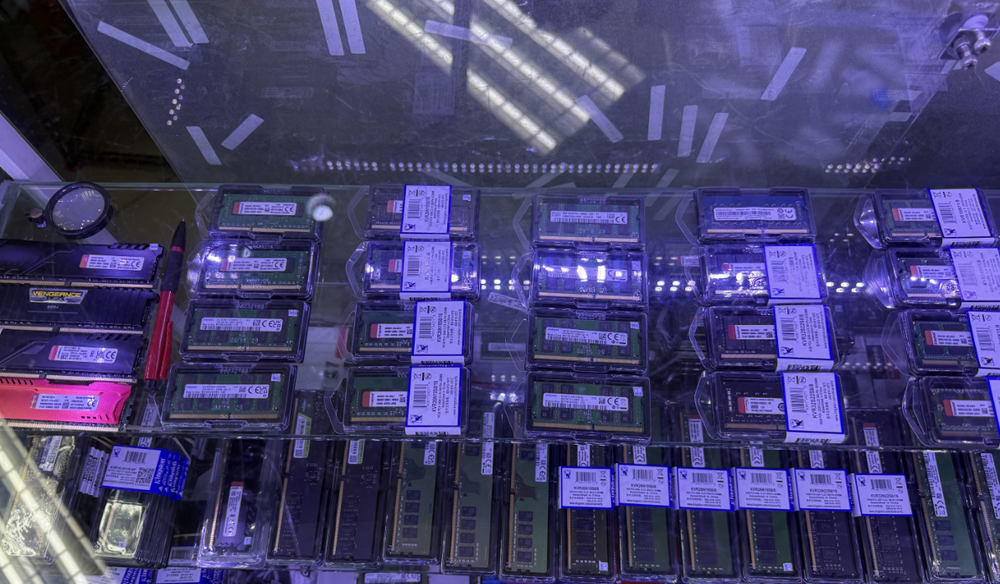

存储类产品价格呈现“疯狂上涨”态势,终端市场已感受到强烈冲击。蓝鲸科技记者走访华强北电子市场发现,部分经销商坦言“完全不敢报价,上午的价格下午可能就亏本”。在价格剧烈波动下,部分商家利用信息不对称抬高报价,甚至出现“上午报价600元,下午直接喊价1000元”的乱象,进一步加剧市场混乱。

价格上涨的驱动因素并非传统供需失衡。“AI大模型训练与高性能计算需求的爆发,持续吸纳大量存储产能,间接挤占了消费电子领域的芯片供给。”某国际知名品牌总代李恒向记者透露,这类企业级订单对存储芯片的性能要求远高于消费级产品,单机配置容量可达普通存储的数十倍。

然而,市场火热并未打消投资端的疑虑。某投资机构研究员刘思达指出,“当前涨价主要由厂商通过控制供给、减产推动,或非真实需求全面爆发。”这种结构性供需失衡,正成为存储市场的主要矛盾。

经销商“借机拉高价差赚快钱”现象凸显

“无论什么品牌的内存条,价格几乎全部大幅攀升,部分热门型号涨幅甚至超过150%。”华强北经销商阿强以三星16G DDR4内存条为例,其价格在三个月内从180元飙升至400元以上。固态硬盘、U盘等终端产品也未能幸免:闪迪1TB移动硬盘报价达690元,128GB U盘涨至72元,均较三个月前上涨约三分之一。“容量越大,涨幅越显著”成为市场普遍规律。

图源:蓝鲸科技记者拍摄

国际品牌与国产品牌的市场表现呈现鲜明反差。三星、美光等国际大厂库存普遍见底,市场上甚至出现“一板难求”的局面,客户下单后需长时间排队等待。相较之下,长江存储、长鑫存储等国产品牌展现出较强供应链韧性。“消费者更认可国际大牌,认为品质更有保障。”一位商家透露,尽管国产存储技术已逐步成熟,性能差距缩小,但国外品牌价格仅比国产品牌高出约100元,品牌偏好仍深刻影响市场格局。

部分经销商利用涨价潮“浑水摸鱼”。以三星16GB DDR5内存条为例,不同经销商报价跨度极大,从600元到1000元不等,价差高达400元。“报价700元以上的商家,正是在借机赚快钱。”阿强坦言,这些商家因未提前备货,难以从源头涨价中获利,便转而采取高抛策略收割短期利润。

图源:蓝鲸科技记者拍摄

尽管高价仍有人买单,但阿强建议消费者保持理性:“现在完全是卖方市场,消费者担心后续涨价纷纷扎堆入手。但若非刚需,建议等价格回归理性后再购买。”面对高涨行情,经销商却普遍不敢大量囤货。一位资深从业者解释:“存储市场价格波动极大,历史上多次出现急涨快跌行情,囤货风险极高。此外,上游厂商加强渠道管控,也限制了大规模囤货操作。”

去年厂商集体收缩产能埋下供应紧张伏笔

本轮涨价并非突发事件。李恒介绍,涨价自今年4月启动,根源可追溯至去年消费电子需求疲软引发的厂商集体收缩产能。进入下半年后,市场格局发生显著变化。9–10月期间,AI大模型训练与高性能计算需求集中爆发,进一步放大供需矛盾。“AI大模型所需的存储解决方案与消费级产品完全不同,单机配置容量是普通存储的数十甚至上百倍。”李恒指出。

这类企业级订单不仅利润率、客单价远高于消费级市场,还对产能分配产生结构性影响。“在整体产能有限的情况下,供应商优先保障高价值AI客户,导致通用型存储产品缺货状况加剧。”供需失衡直接引发上游供应链变化:价格调整频率加快至“每周更新”,货源分配机制从“价高者得”转向“按需优先分配”。

对于行业难以快速响应市场突变的困境,刘思达指出,半导体产线建设周期长达数月甚至更久,且厂商扩产态度谨慎。加上生产工艺复杂、产线转换耗时,行业难以像普通消费品那样灵活调整产能。

基于此,李恒预测,“未来半年内存储价格仍将保持上涨趋势。产能恢复需要完整周期,而AI带来的结构性需求仍在持续增长。在产能未显著扩充、高利润订单持续挤占普通产品线的情况下,市场紧张局面短期内难以缓解。”

然而,投资圈对此持不同看法。11月13日晚,美股存储相关企业遭遇重挫,闪迪暴跌16%,希捷、西部数据紧随其后。晨星分析师公开建议卖出三星和SK海力士,其核心逻辑在于对“存储超级周期”的质疑。

对此,刘思达称,“尽管AI相关高端领域需求旺盛,但消费电子端仍显疲软,整体库存处于‘虚低’状态——真实供需并未达到市场所表现的紧缺水平。”中芯国际CEO赵海军在2025年第三季度业绩会上也表达审慎态度。他指出,受存储器供应缺乏明确承诺、行业大周期影响,企业在制定生产规划时普遍保守。尽管手机、家电需求稳定,工业持续复苏,汽车市场保持增长,但厂商因无法预判存储器对终端生产的支撑能力,仍不敢在一季度大幅下单或增加出货。

(文中受访者阿强、李恒均为化名)