众所周知,时尚圈有个潜规则:

每隔一段时间,就必须要流行一种“丑”东西。

之前的丑东西,是、、;

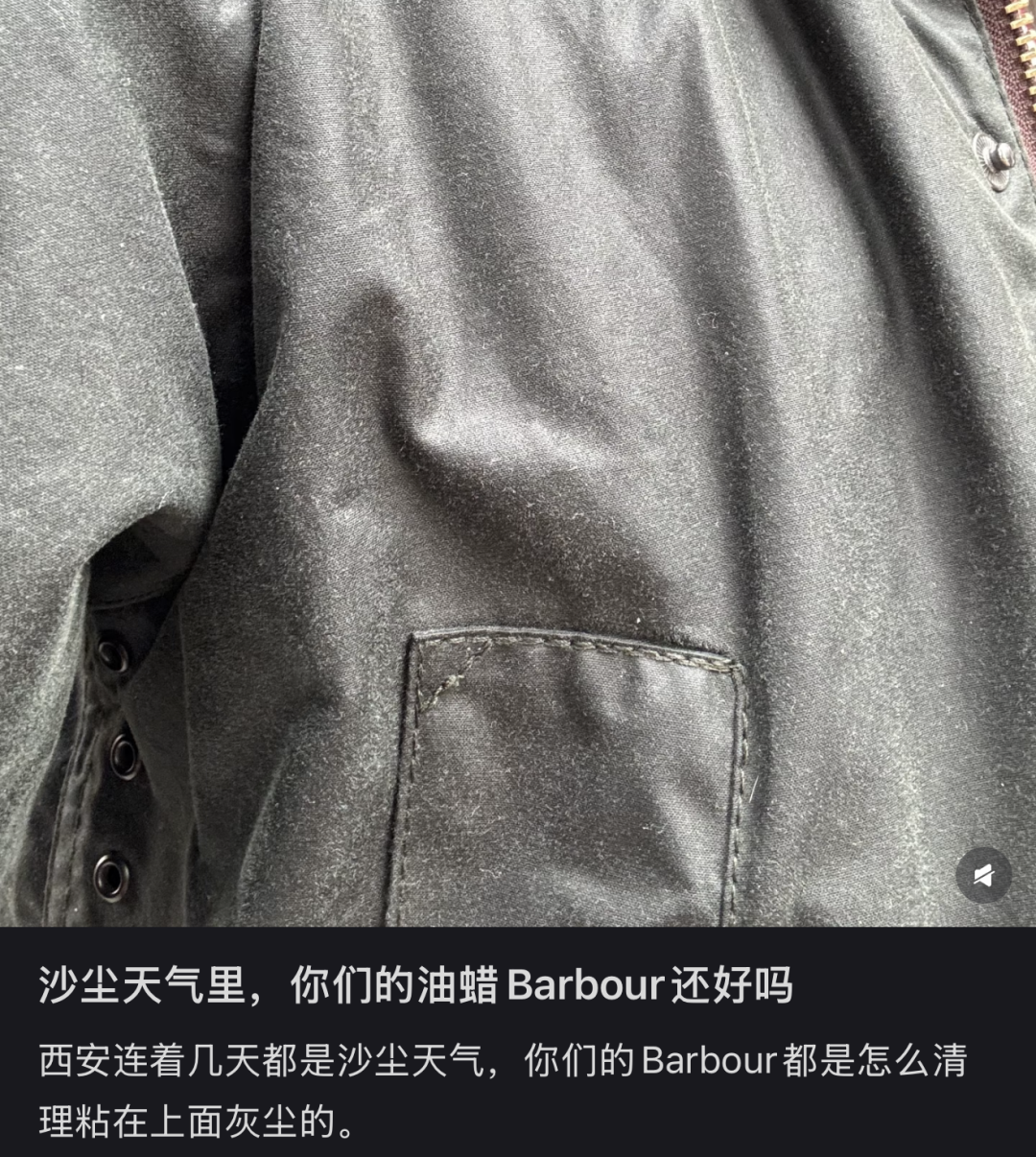

今年秋冬值班的第一件丑东西,不仅看上去潮,摸上去还黏。

它就是已经悄悄占领三里屯、永康路和太古里的,

Barbour油蜡外套。

虽然,第一眼看上利落又潇洒;

仿佛女生穿上,能立刻化身凯特、黛安娜;

男生要么是蒋奇明,要么也能加入技能五子棋……

然而穿过的人,都有口难言。

一言以蔽之,一句话:

“这大几千的衣服,我穿上为啥像个杀鱼的?”

都市丽人和乡村爱情,只隔一件Barbour

俗话说,人靠衣装马靠鞍。

但Barbour,是那种会改变你人生、告诉你一个新哲理的:

别信俗话,人生在世,终究还得靠自己。

老G记忆中最忠实的Barbour审美拥护者,应该还是东北三省时尚sloganAKA刘能,来自象牙山村。

(图源小红书用户@QQ小C酱)

“同样是军绿色和是宽松直筒的版型,为什么有些人就是英伦皇室,有些人就是赵四儿?”

不管进入任何一个互联网,关于Barbour讨论区,最终都会被传送到东北乡村剧片场。

(图源小红书用户@圆圆圆)

无论你是何种社会地位,只要穿上Barbour,拉链拉到脖子,立刻散发出勤劳和质朴。

白天站在门口像是准备去从事体力劳动,晚上站在门口像是从事了一天体力劳动刚进家门。

相信劳动,相信拼搏,相信明天会更好。

(图源小红书用户@UFO OUTSIDE @咖啡侃爷)

而每一个试过Barbour的人,都会发出哲学三连问:

“我是谁?”

“我在哪儿?”

“我要干什么?”

而当你站在Barbour的门店前,也会发出天问:

“这,卖的真不是劳保服吗?”

曾经面对如过江之鲫的丑衣服丑帽子,网友双手插兜还在调侃:

真憨,看着像我姥爷的。

结果到Barbour流行的时候大家不出声了。

因为这一件,咱姥爷柜里真有……

看到这儿,有朋友就想问了:

这么火的衣服,难道就没有穿起来好看的人吗?

有,但也有待商榷。

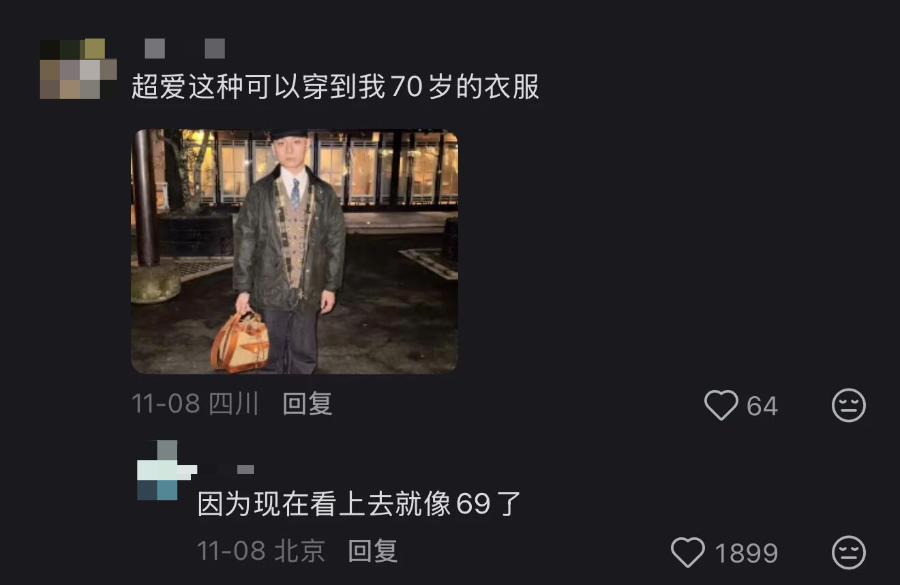

有朋友发挥深厚穿搭功底,用裁剪机能裤/阔版弯刀裤+马丁靴外加叠穿弄出的日系oversize风格。

松弛里套着将就。

或者把商务贯彻到底,针织风西装+领带+硬朗皮鞋+老爷车;

如果能再扶一下金丝眼镜,原地升格为高质量人类。

时尚杂志想拍来做封面,先去后面排队。

相信看到这,大家也明白了。

把Barbour穿好看的秘诀,就是百分之五十的长相,加上百分之五十的身材。

编辑部王动说,25岁女生适合生孩子,是因为25岁干啥都适合。

身材、颜值、穿搭理念都摆在那了,别说穿啥了,披着窗帘上街也是万众瞩目。

算下来,Barbour只能算个拖后腿的。

可就是这件雷点和星星一样多的劳保大衣,你就往街上看吧。

在今年,它快成中产校服了。

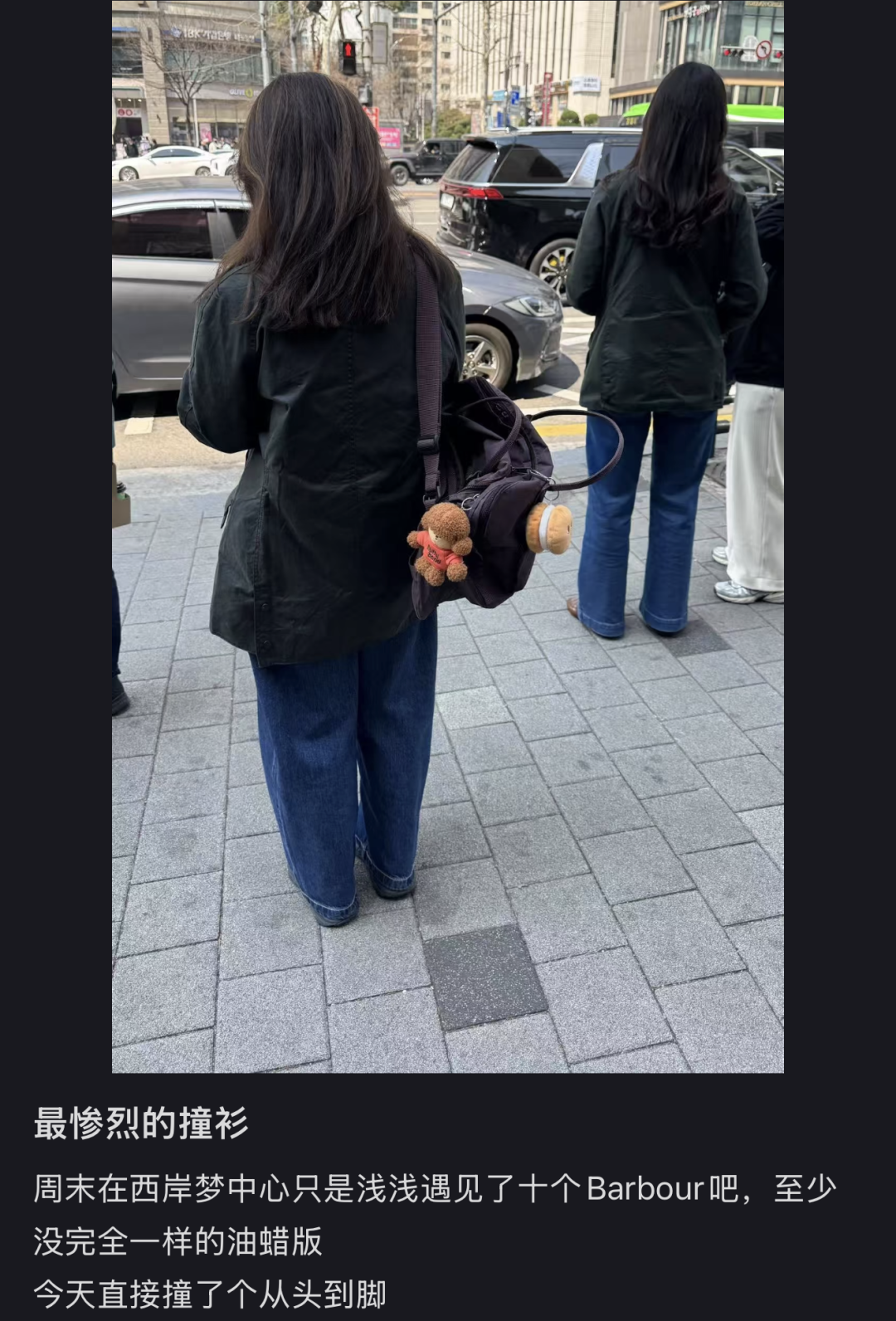

(图源小红书用户@娜头牛)

这个秋天,可能是上海和北京有史以来最相似的时期。

上海地铁,这个时尚生长的应许之地。

十几件纯黑色大衣油腻地摩擦在一起,空气中蜡味浓度超标。

某些走在时尚臀部还穿着“美拉德”系的朋友们。

跟这些“油人”挤两天地铁之后,毛衣都快能防水了。

(图源小红书用户@伊冯)

春天穿、夏天开空调穿、秋天穿、冬天里面套排羽绒服硬穿。

北京颐堤港的Barbour柜台无论工作日还是双休日都人满为患,几个大哥恨不得夹着扁担去进货。

稍微有点颜色的款式,都要用两个星期去仓库调货。

最近和保罗史密斯联名的款式,别说现场没见过了,官网上所有尺码也都处在断货状态。

这抢购场面,看得人心动。

然而一翻价签,差点儿晕过去:

你是说,你这件全黑的,几乎毫无版型裁剪的油蜡大衣,一件4000?

再看看背后的联名拼接款,更是快7000一件?

震惊之余,还听到旁边的店员说,所有油蜡款都得每两年回来保养一次?

是买了件衣服,还是请了个祖宗?

渔装、猎装,反正不是通勤装

就像有一种氛围叫丑帅,有一种气味叫香臭一样。

Barbour的气质,要素也十分复杂。

在设计上,它既土又潮——

既具备现代时尚元素,可保留了“劳动人民服饰”的底色。

而在功能性上,它又完美的把“抗造”和“娇气”这两种特点,神奇地结合到了一起。

其实抛去“质朴”的外观,绝大多数选择Barbour的消费者,其实看中的都是它的“户外特点”。

它的王牌产品,是油蜡夹克。

油蜡布作为一种防水防风性能很好的材料,是最早的“户外服饰”材料。

油蜡层没了可以补,但冲锋衣的面料磨坏了,那就只能重新买一件了。

所以很多人斥巨资买Barbour,看上的是那种“一件衣服传三代”的长期主义。

在Barbour自己的品牌宣传里,也是那种传奇叙事:

比如某人在海上与狂风搏斗了十几个小时,又漂流了十几个小时,最后被找到的时候Barbour外套里面的衣服还是干的。

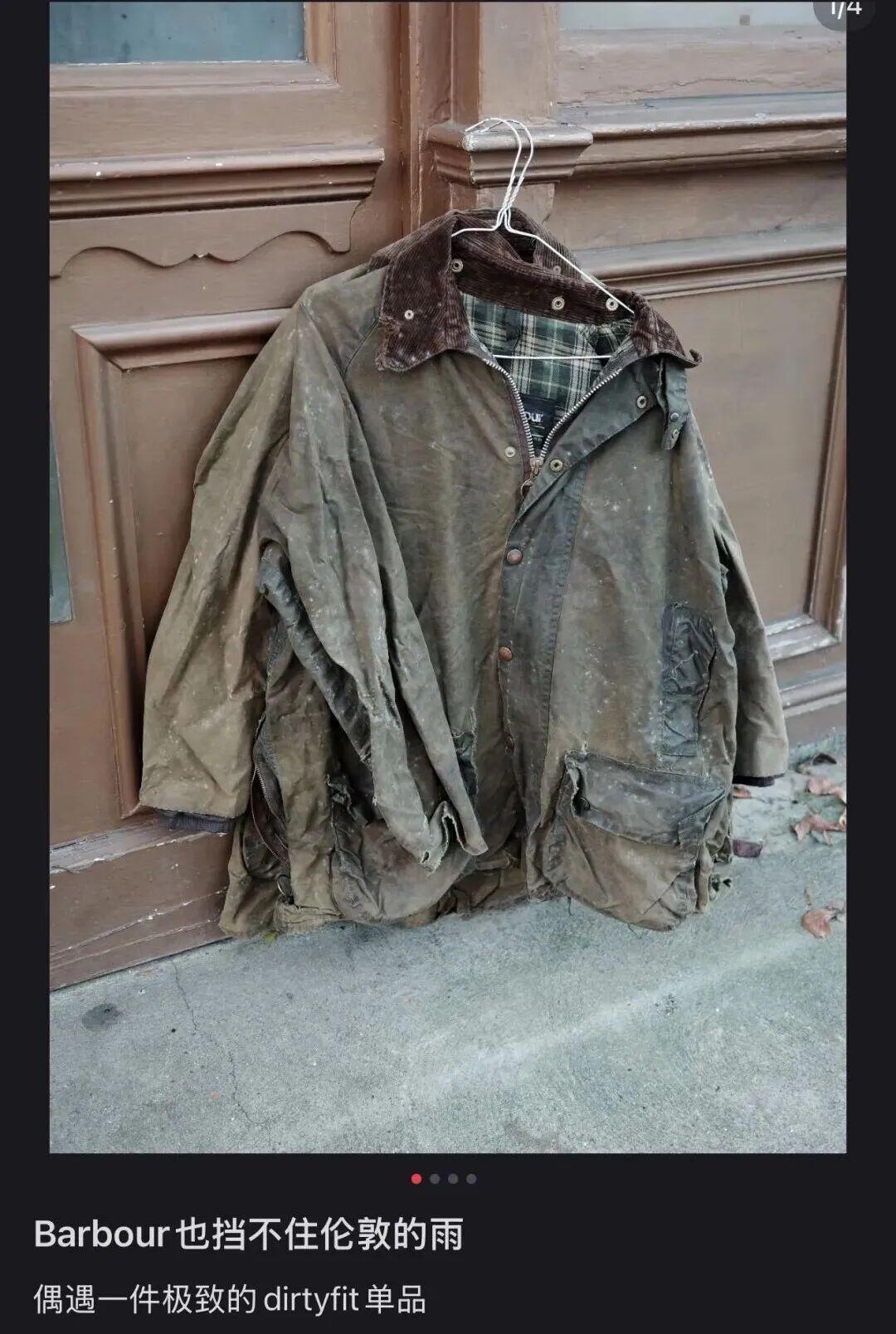

某件Barbour外套被遗失在野外风吹雨淋达一年之久,被找回来还能够继续正常使用……

颇具海明威般的浪漫主义气质。

这就导致在欧洲一些地区特别是英国,“战损”程度非常高的Barbour反而被载入了一种另类时尚风格:

dirty fit。

(图源小红书用户@huaiyi)

然而,这里有一个冷门小众知识点:

Barbour传三代的前提,是三代都别洗。

老G听到店员说,Barbour油蜡款最好不多于两年回店里进行一次补蜡,否则包括防风防雨在内的所有户外性能,都会下降。

然而她没说的是:

只要洗一次,这件油蜡大衣的户外性能就和大棉袄没区别了。

更没说的是,让你想洗这件大衣的理由粗略估算有一万条,诱惑力堪比魔鬼的低语。

(图源小红书用户@名字不知道叫什么好)

坐标北京的老G别说穿去户外翻山越岭了。

只需正常通勤一周,就能沾一身土,能忍住不洗的算他有先天土灵根。

到家之后,沾了土的油蜡大衣像毕加索见了画布,穿着在屋里走一圈,能给家里画弄成莫高窟。

(图源小红书用户@MR.)

而家里育有宠物的朋友们,摊上Barbour也算是上了套了。

Barbour往屋里一挂,粘毛效果比空气净化器都好使。

如果每天在屋里跟猫打两架,一个月就从油蜡大衣变成貂皮大衣。

而最后的最后是北方粘灰,南方发霉——中华区Barbour有自己的地域笑话。

南方网友晒出自己“几乎全新”的黑色Barbour油蜡款,发霉发成豹纹。

见多识广的网友在评论区直言:别拿lv老花忽悠咱了。

种种以上怎么办?洗吧!

机洗一次痛快了,拿去店里补一次蜡发现居然要四百多块钱。

原因是洗衣机转过后蜡层损伤严重,需要双倍人工价钱。

放在家里怕霉了,穿在身上怕油了。

为了长期主义购买Barbour的人,不少人最后成了Barbour的长期饭票。

穿Barbour,在草台班子里当西格玛男女

本来以为,中产男女和Barbour的爱恨纠葛,还在拉扯。

结果定睛一看:

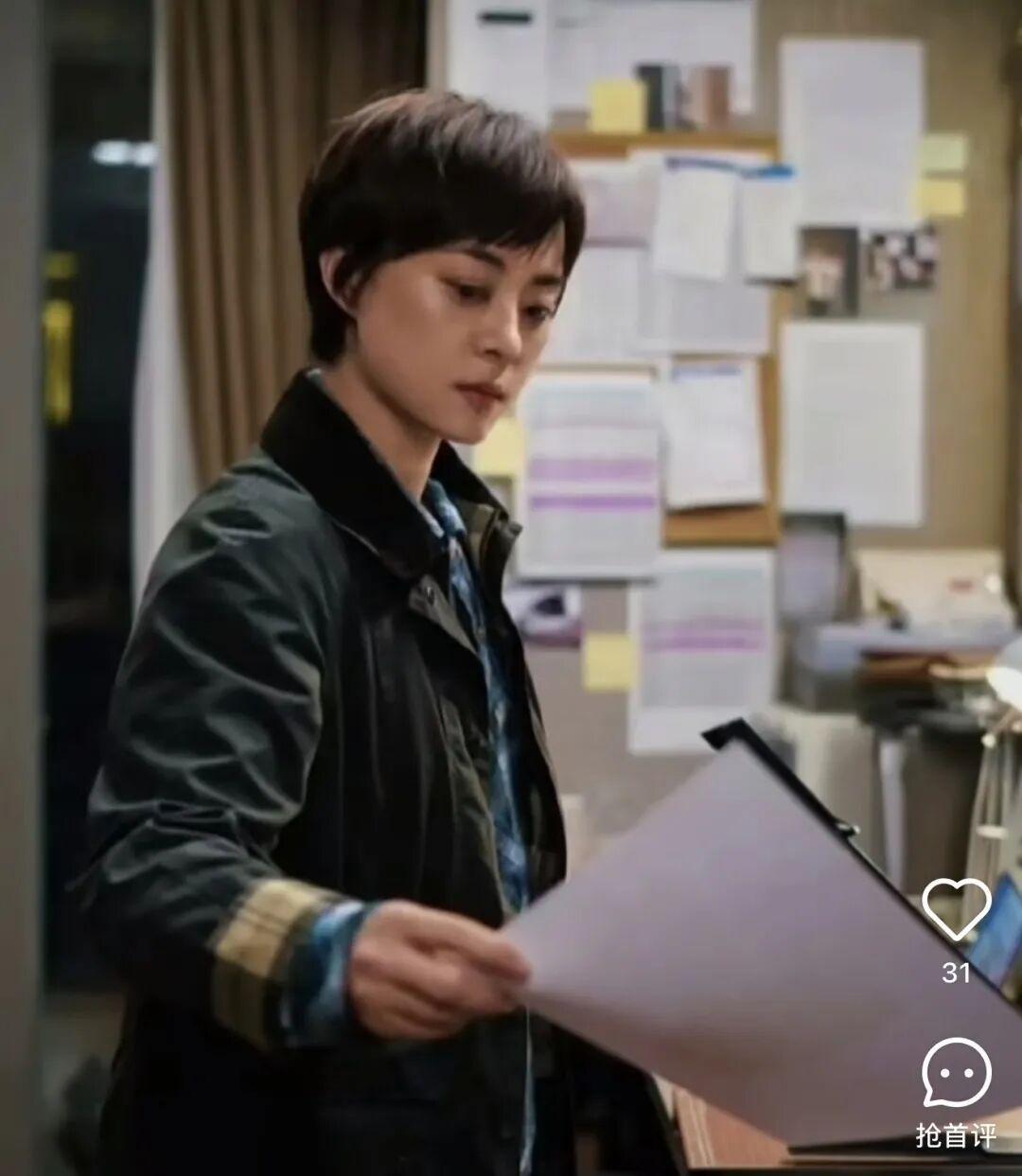

金鸡奖最佳女主角宋佳,在电影《好东西》里的战袍,就是一件Barbour。

甚至连孙俪饰演的女强人,

《捕风捉影》里的张子枫,

张译在《狂飙》后期卧薪尝胆的安欣,也是一件绿色Barbour焊在身上——

虽然看着确实洗得不多。

就像美少女变身前先换装一样,人物的dress code,也是他们精神的外显。

而它的存在,明显是一种气质的烙印:

要么“利索、专业”,要么“强大、独立”。

这,就是传说中的“西格玛人类”:

拥有着一份不依赖社会或者群体的强大信念,无视所有场外因素干扰,只专注于自己的目标。

因此,这些人身上的Barbour,也被人戏称为“刑侦剧战袍”。

衣服是穿在身上的时代精神,每个时代人们的穿着,都隐喻着一种最当下缺失的情绪。

总有人好奇,Barbout的拉链环扣为啥这么大?

不是出于设计,而是方便当时的渔民戴着厚厚的手套穿脱。

Barbour的总部为什么设在南希尔兹的沿海?

因为它一开始,就是从那里的一个渔村起家。

100多年,它没忘记自己是从哪里开始的,就像一个老刑警执着追寻一个凶手。

其实中产男女们早就发现了,在这个逐步被揭穿的草台班子世界里。

看起来“专业”,已经成为比看起来“好看”更吸引人的品质。

在人际交流中,显得专业、利落能给自己去除杂念,也能给交流的对方省去很多“内耗”。

无论在生活和工作中,与其面对一个八面玲珑花枝招展但猜不透目的的人。

可能不如面对一个从开始就表现专业、目的明确的人舒服。

终归结底,Barbour这样的中性风服装,更多时候是一种“心理暗示”。

就像编辑部中年人老G。

他总在通勤路上突然希望自己能像西格玛男人一样。

虽然是头“独狼”,但确实拥有着那种置身于社会和潮流束缚之外的行动力和信念。

穿上丑丑的杀鱼大衣,是不是也能从小鱼贩子变成高启强?

在这个“消费决定身份”的时代里,

想象自己很坚强,或许正是变坚强的第一步。

作者/ 馍人

编辑 / 杜都督

运营/苏洪锐

(本文授权转载自凤凰生活报告,内容为作者独立观点,不代表DT商业观察DT,未经允许不得转载。)