出品 | 虎嗅科技组

作者 | 丸都山

编辑 | 苗正卿

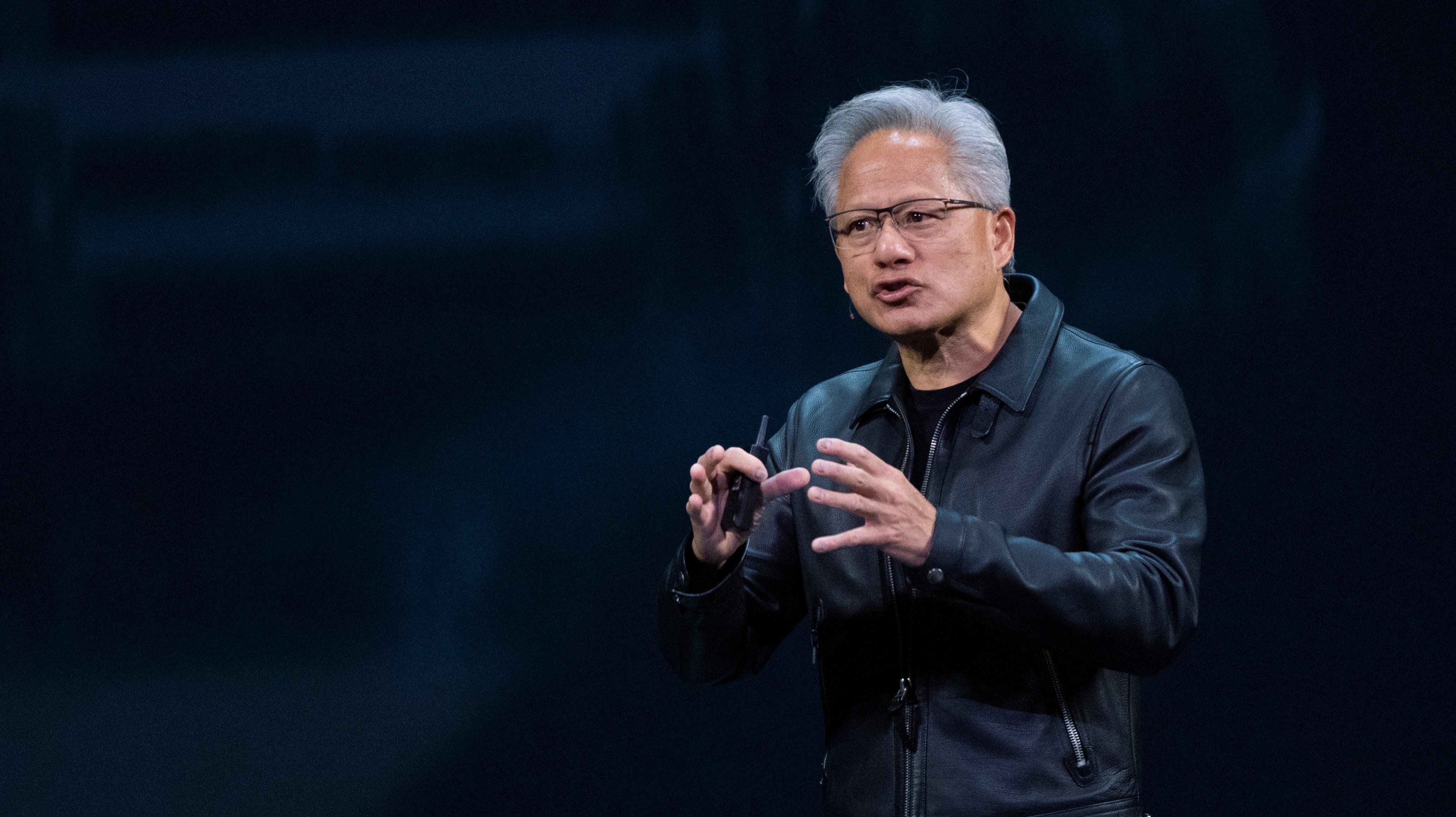

头图 | 视觉中国

2025年10月29日美股开盘后,英伟达股价突破210美元,成为全球首家市值突破5万亿美元的科技企业。这一里程碑事件距离其市值突破4万亿美元仅过去4个月,资本市场对英伟达的估值逻辑再次引发深度讨论。

在传统金融分析框架下,企业市值增速与基本面增长的匹配度是重要考量指标。但当前英伟达的估值扩张速度已远超常规分析模型,市场关注的焦点已从"是否存在泡沫"转向"泡沫能维持多久"。从技术演进与产业变革的双重维度观察,英伟达的市值神话可能正处于初期阶段。

本文将从芯片产业定位革新与算力能源化转型两个核心维度,解析支撑英伟达估值体系的底层逻辑。

剥离生态护城河等软性优势,仅从芯片产业视角观察,英伟达已突破传统半导体企业的估值框架。对比1996-2000年互联网泡沫时期的英特尔,两家企业的增长路径呈现显著差异。

英特尔在PC互联网时代的市值增长,本质是单一硬件与特定应用场景的深度绑定。1996-2000年间,其市值从1200亿美元增至5090亿美元,复合增长率达34.2%,但增长动能完全依赖于PC市场的渗透率提升。

反观英伟达,其业务矩阵已覆盖AI训练、数据中心加速、消费级图形处理、自动驾驶计算等多元场景。2022-2025财年营收复合增长率超过100%,远超同期半导体行业平均水平。更关键的是,在2025年GTC大会上,黄仁勋透露Blackwell和Rubin架构GPU将在2026财年前创造超5000亿美元收入,显示其增长预期具有可持续性。

从商业模式看,英特尔作为IDM企业需要持续投入重资产进行产能扩张,而采用Fabless模式的英伟达摆脱了"投资-生产"的资本循环。这种轻资产运营模式使其能够更灵活地调配资源,将利润转化为技术研发与生态建设投入。

将当前AI产业与2001年互联网泡沫对比时,市场常担忧历史重演。但深入分析产业角色变迁,英伟达已从基础设施供应商升级为算力能源提供方。

2023年英伟达向OpenAI提出的1000亿美元投资计划具有标志性意义。该计划拟建设10吉瓦功耗的数据中心,相当于部署500万块B300芯片。结合OpenAI向甲骨文采购云服务的动作,形成"算法研发-算力供应-基础设施"的三角商业模型。

在这个新生态中,英伟达的角色类似于传统能源行业的石油供应商。当算力成为AI时代的核心生产要素,其估值逻辑便从硬件销售转向能源供给。这种转型使英伟达能够将产业风险向下游转移,正如石油市场不会因具体应用场景变化而产生估值波动。

实现这一转型的前提是算力真正成为数字经济的基础能源。从当前技术发展轨迹看,大模型训练、具身智能、物理AI等前沿领域对算力的需求呈指数级增长,尚未出现需求饱和的迹象。

讨论英伟达估值泡沫时,本质上是在探讨AI产业的整体发展阶段。当前市场出现的某些极端案例,如零营收的核聚变公司OKLO市值达250亿美元,确实存在过度投机风险。但这类"AI附属型产业"的泡沫破裂,不会直接影响技术驱动型企业的估值基础。

英伟达的核心优势在于其技术布局覆盖了所有可能消耗算力的前沿领域。在具身智能领域,Isaac GR00T平台通过合成数据生成技术,为机器人训练提供海量算力需求;在物理AI方向,ARC平台构建的虚拟仿真环境持续消耗计算资源;甚至为量子计算预留的NVQlink接口,也提前占据了未来算力市场的战略制高点。

从产业周期判断,当前深度学习衍生出的研究方向仍处于算力需求爆发期。只要具身智能、自动驾驶、超级计算等领域持续产生算力消耗场景,英伟达就能维持其估值体系。所谓"泡沫"的破裂,更可能源于技术路线颠覆而非市场情绪变化。

本文来自虎嗅,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4798951.html?f=wyxwapp