中国商报(记者 马嘉 文/图)11月4日,河南郑州中原国家粮食储备有限公司的保管员楚亚雷佩戴正压式空气呼吸器,进入模拟气调仓低氧环境,检查杀虫效果。这一幕发生在第七届全国粮食行业职业技能竞赛现场——这场被誉为粮食行业“最高规格、最顶尖水平、最广泛参与”的赛事,吸引了300余名粮库保管员和检验员同台竞技,展示与大国粮仓安全息息相关的核心技能。

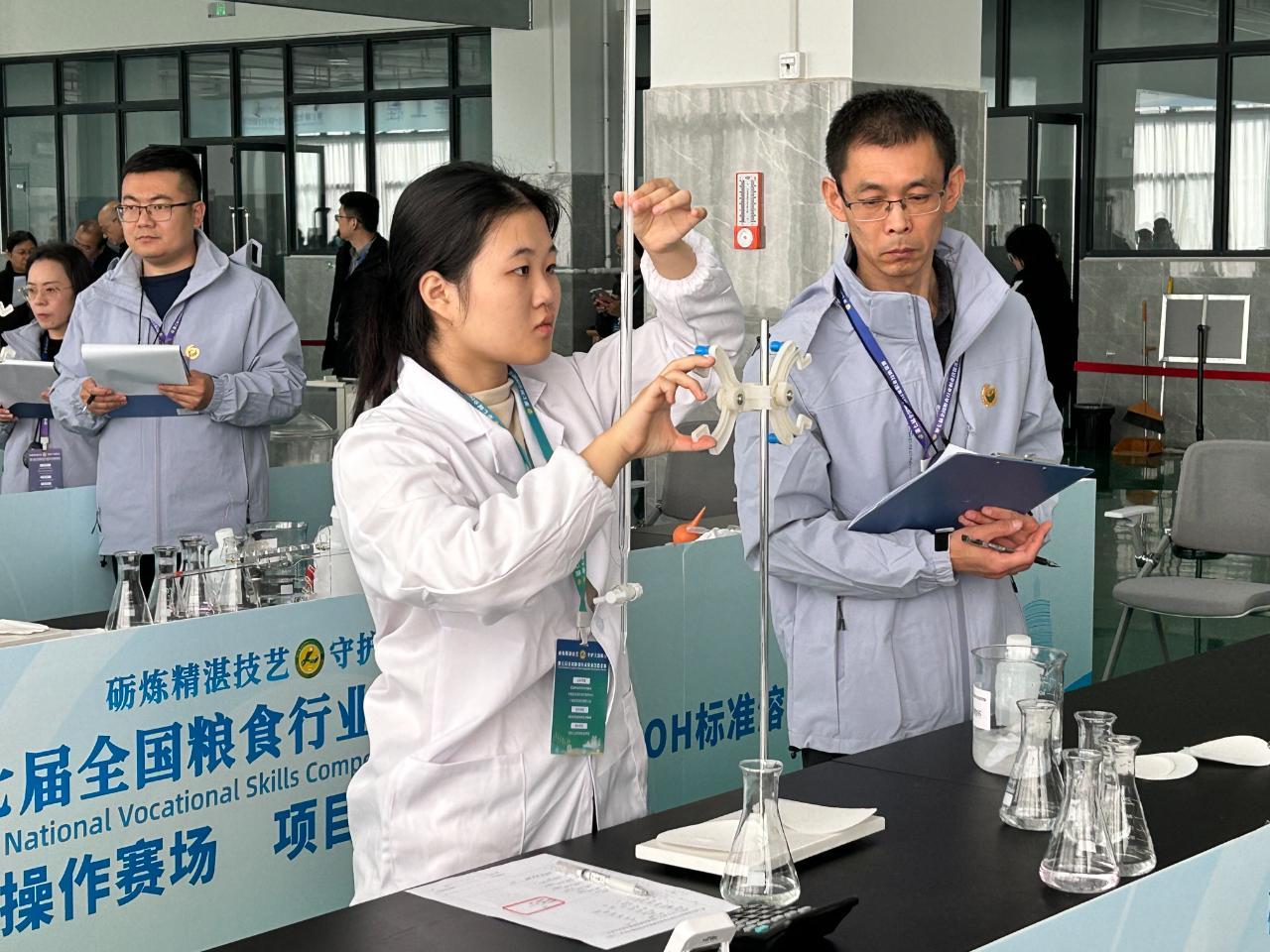

保管员楚亚雷参加比赛。

从微量真菌毒素检测到氮气气调储粮技术操作,从传统粮食定等到智能化粮情分析,竞赛项目覆盖了粮库日常工作的关键环节。选手们操作的仪器、分析的数据,正推动我国储粮技术从“经验传承”向“数据驱动”转型。

河南工业贸易职业学院的竞赛现场,紧张氛围扑面而来。25分钟内,选手需完成稻谷、小麦的筛选、分样、容重检测等操作,每一步都精确到秒。“稻谷出糙率79.1%为一等,77%为二等;小麦容重791克为一等,772克为二等……”中粮大连华正检验有限公司总经理、竞赛裁判长丁耀魁穿梭于操作台间,目光如炬。这些精确到小数点后一位的数字,直接决定国家粮食收购的定等定价。

“过去,不同粮库的检测结果常有差异。”丁耀魁表示,“现在通过竞赛推广统一标准,确保全国检测结果一致。”标准化成效显著:粮食收购环节的质量争议大幅减少,交易效率提升,为粮食大宗交易和期货市场奠定了基础。

在保管员赛场,“计算机粮情检测与分析”项目要求选手不仅读懂数据,更要预判趋势。“就像医生看化验单,不能只看数值,还要看趋势。”北京首农食品集团有限公司储备和服务保障部副部长、竞赛裁判长高玉树比喻道。作为“老粮食人”,他见证了粮食保管从“凭手感”到“靠数据”的转变:“20年前,老师傅靠手抓、鼻闻判断水分,经验虽宝贵,却难以复制。如今,我们通过竞赛将优秀经验转化为可复制的标准规程。”

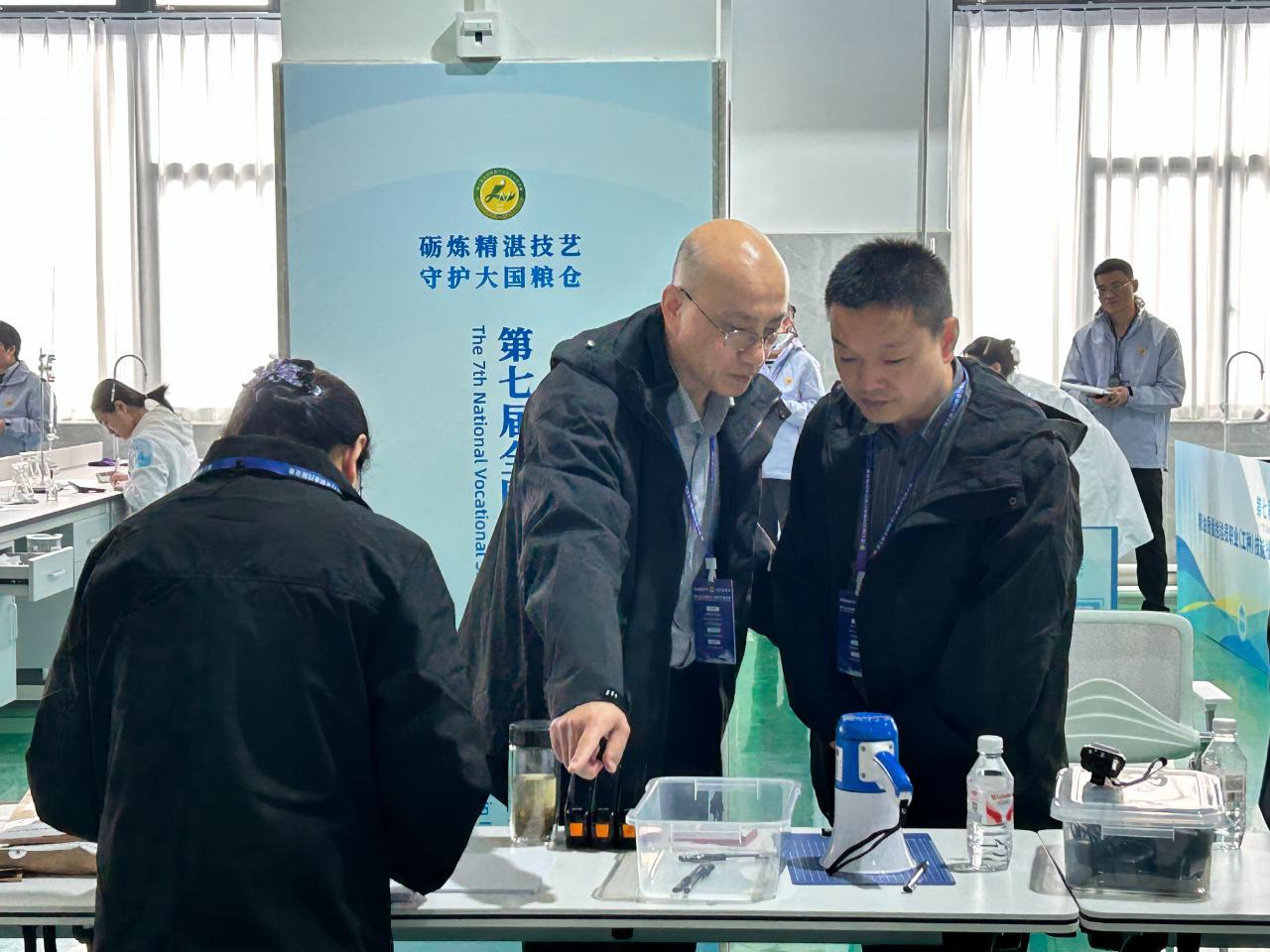

所有竞赛项目均为粮库中日常操作用到的技术。

楚亚雷仍记得第一次接触智能粮情系统的震撼。过去,老师傅们在厚本子上密密麻麻抄写温度数据;如今,保管员轻点鼠标,系统即可自动生成分析报告,甚至预测未来趋势。这一转变在竞赛中体现得淋漓尽致:今年的“计算机粮情检测与分析”新增了粮情数据分析环节,选手需根据电脑数据判断趋势、提出措施。

“我们培养的不再是传统保管员,而是懂技术、会分析的复合型人才。”高玉树感慨道。生态储粮也是行业焦点。在氮气气调储粮技术考核中,选手需通过充入氮气使浓度达90%以上,令害虫窒息死亡。这一技术比传统磷化氢熏蒸更安全、环保。

参赛选手正在进行氮气气调储粮技术考核。

“绿色储粮不仅是技术升级,更是产业理念的变革。”高玉树表示,随着气调储粮等绿色技术写入竞赛标准,其在行业的普及速度明显加快。数据显示,全国实现气调储粮仓容已达5500万吨,国有粮库储粮周期内综合损失率控制在1%以内。河南郑州中原国家粮食储备有限公司储备管理部部长张广威深有感触:“过去保管员要做好‘三防’:防虫、防霉、防鼠,靠的是经验和体力;现在‘防数据异常’,靠的是技术和智慧。”

为备战竞赛,各地开展系统性培训,为产业输送大批高素质技术人才。本届大赛设粮油保管员、粮油质量检验员2个职业共7个项目,近5万名行业职工和院校师生参与前期选拔,最终34支代表队、354名选手进入全国决赛。

国家发展改革委党组成员,国家粮食和物资储备局党组书记、局长刘焕鑫表示,举办全国粮食行业职业技能竞赛,是推进科技和人才兴粮兴储的重要抓手。本届全国粮食行业职业技能竞赛以“砺炼精湛技艺,守护大国粮仓”为主题,是办赛以来规模最大、参赛人数最多、影响最大的一届。

裁判长丁耀魁在竞赛现场。

据楚亚雷介绍,在河南,组织方对预备选手开展高强度集训,特邀全国专家及技术骨干组成教练团队。这些经系统培训的人才回到岗位后,成为产业升级的“火种”。“我们库的楚亚雷从公司内部竞赛到了省赛,如今又走到了全国赛场。”张广威说,“通过他的经历,我们看到,现代保管员要会操作智能系统、读懂数据分析、掌握绿色技术——这正是产业高质量发展最需要的人才。”

竞赛也吸引了一批年轻学子投身粮食行业。在学生组比赛中,来自粮食专业院校的学子展现出扎实的理论功底与熟练的操作技能,为行业注入新血液。“这些年轻人代表粮食行业的未来。”丁耀魁说,“他们接受新知识快、创新意识强,将成为推动产业转型升级的重要力量。”

技能竞赛的成果,最终要落地为产业高质量发展的动力。竞赛确立的标准,正快速转化为产业提升的新动能。在检测环节,竞赛对呕吐毒素检测精度的要求,推动了液相色谱等先进设备在粮库的普及。过去只能在专业实验室完成的检测,如今越来越多地在粮库实验室完成操作。

丁耀魁强调:“竞赛项目设置直接对应产业需求,四个检测项目分别对应粮食收购定等、储存品质控制、食品安全监测等关键环节,形成完整的质量保障体系。”

楚亚雷在其工作的粮库中检查通风设备。

在保管环节,气调储粮技术的竞赛项目加速了绿色储粮技术的推广进程。楚亚雷表示,他回到岗位后,会将竞赛中学到的最新技术应用于实际工作中,改进自己负责的库房的气调操作流程。“竞赛推动的技术进步,最终都要服务于保障粮食安全这一根本目标。”高玉树举例说,通过推广孢子数量检测技术,粮库能提前预知粮食生霉风险,及时采取预防措施,避免损失。

“竞赛—产业”的模式正释放巨大效益。近年来,粮食储存损耗率持续下降,质量标准统一度不断提高,粮食产业正朝着更高效、安全、可持续的方向发展。

粮食安全是“国之大者”,而守护大国粮仓的关键在于科技与人才的双轮驱动。竞赛中的一系列创新实践正是将“十五五”宏伟蓝图转化为基层行动的缩影。通过技能比拼与标准推广,粮食行业正加快推动“藏粮于地、藏粮于技”战略落地,让“人才兴粮”与“科技兴粮”成为端牢中国饭碗的坚实支撑。

正如一位裁判所言:“我们培养的不再是传统保管员,而是懂技术、会分析的复合型人才。”这句话的背后,是粮食行业从“汗水仓储”向“智慧粮仓”的转型升级,也是党的二十届四中全会强调的“以高水平农业科技自立自强支撑农业强国建设”在基层的具体实践。年轻的学子们投身粮仓守护者的行列、老师傅的经验转化为可复制的标准,我们看到的不仅是一场赛事的成功举办,更是一个行业迈出了与国家战略同频共振的坚定步伐。