十年前,董明珠关于“格力绝不涉足投机生意”的公开表态,如今正以极具戏剧性的方式在珠海免税集团(原格力地产)的转型历程中得到印证。这场跨越行业周期的商业变革,不仅验证了实业家的战略远见,更揭示了企业转型的深层逻辑。

时间回溯至2014年,当家电行业普遍追逐多元化扩张时,董明珠的这番言论曾被质疑为保守。但格力地产的发展轨迹证明,这种清醒认知源于对商业本质的深刻洞察——在房地产行业高歌猛进的年代,格力地产的跨界尝试早已埋下隐患。

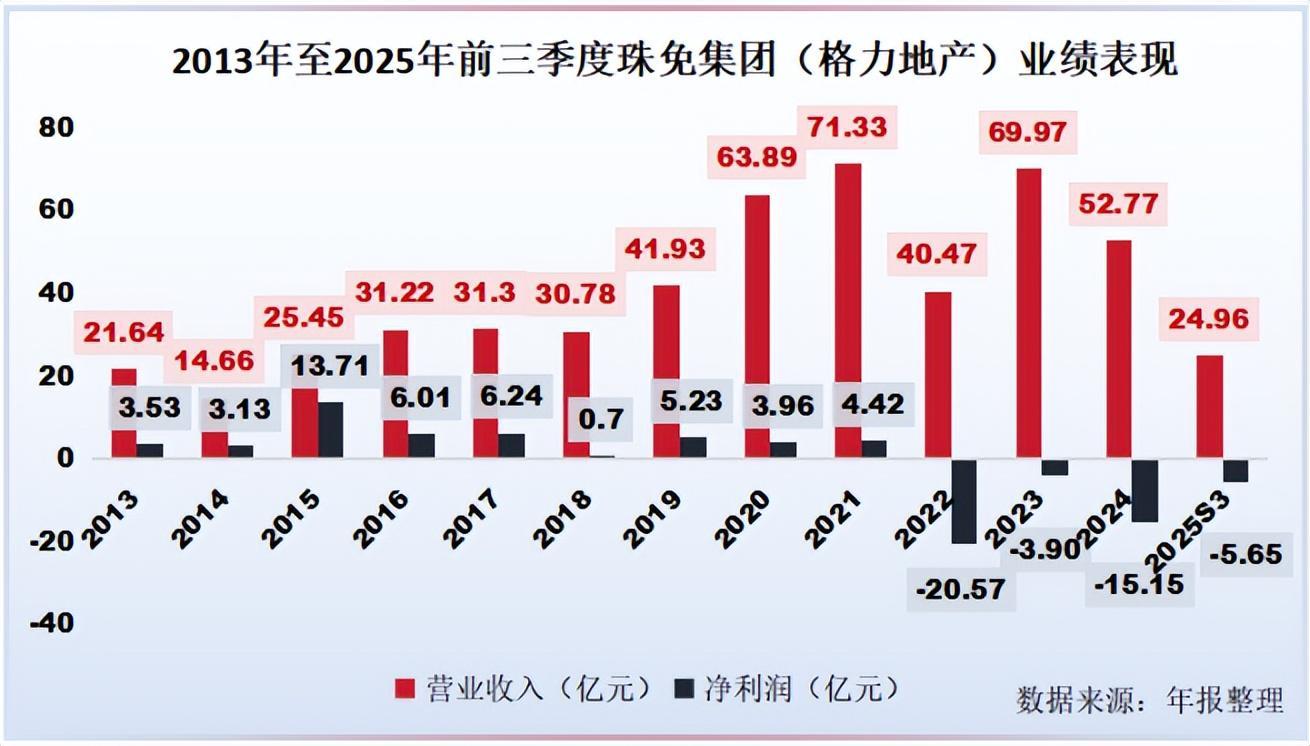

作为曾依托“格力”品牌光环的地产企业,格力地产的转型之路充满戏剧性。从2013-2020年保持14.49%的年营收增长,到净利润增速仅1.45%的“增收不增利”困境,再到2022年累计亏损45.27亿元,这家企业的沉浮轨迹,恰似中国房地产行业激进扩张的缩影。

<

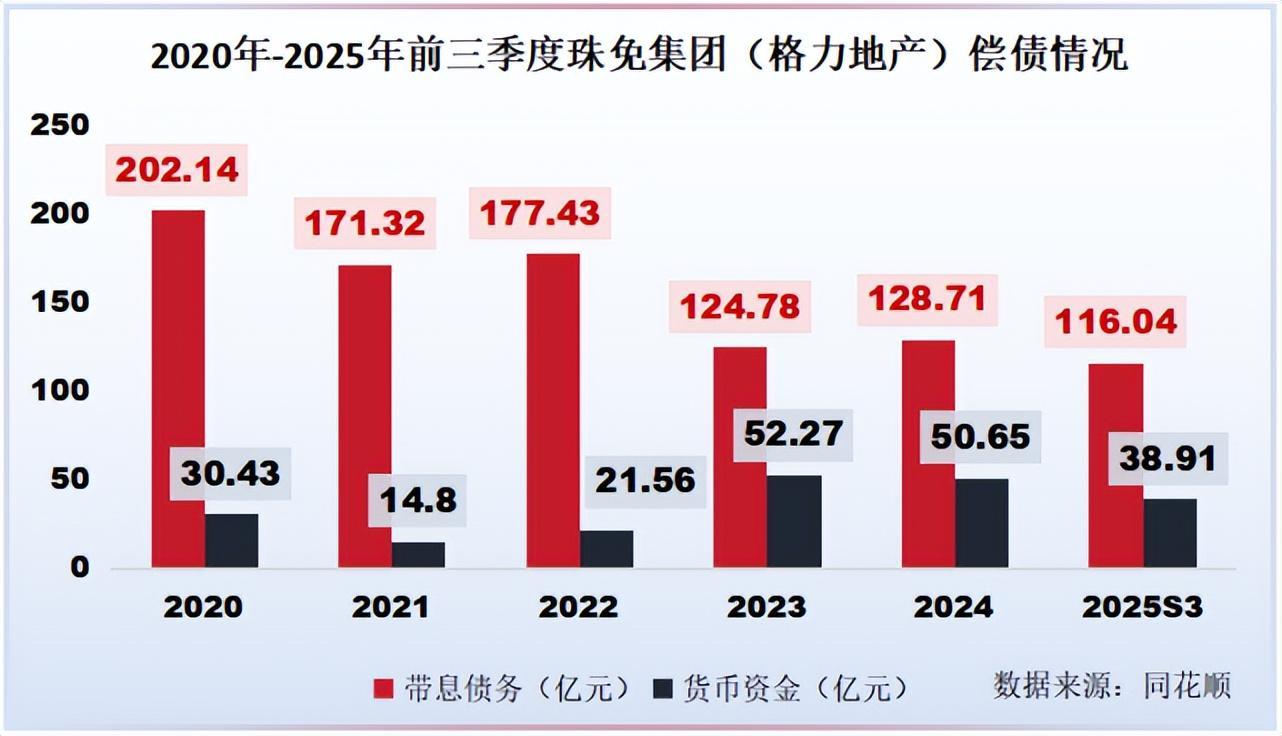

数据揭示的矛盾更为尖锐:2015年上海前滩高价拿地决策,因开发不善沦为财务重负;2020年“三道红线”政策出台后,公司迅速陷入流动性危机。这些战略失误表明,跨界经营的风险不仅来自市场波动,更源于对核心竞争力的误判。

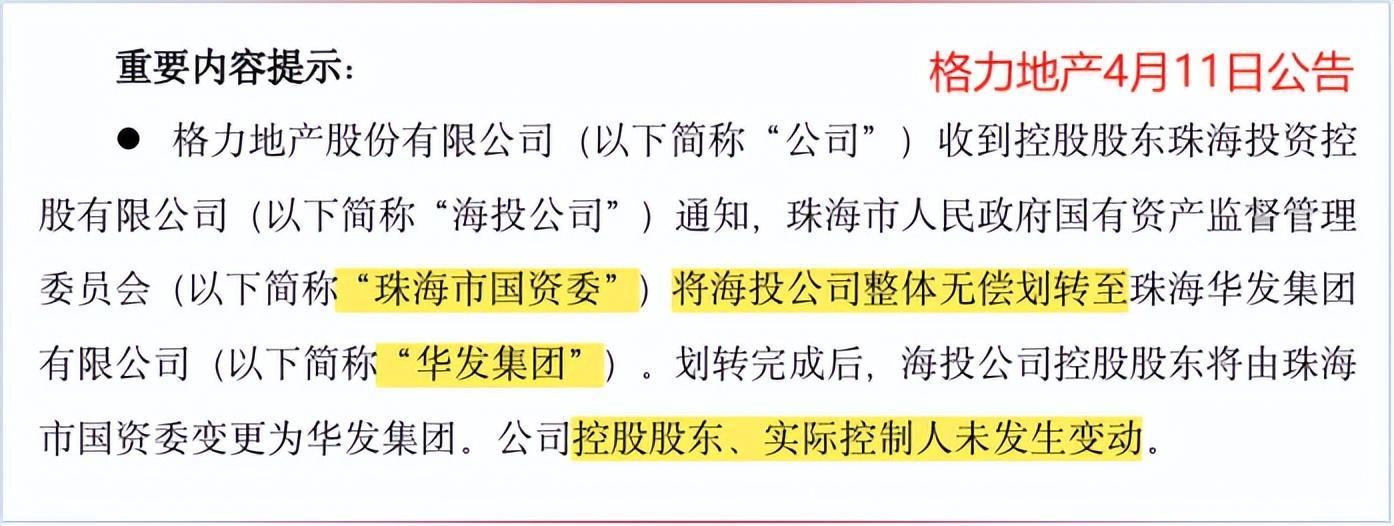

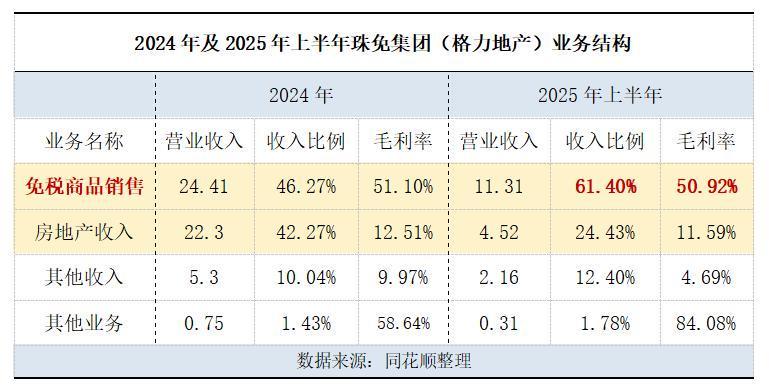

生死存亡之际,资产重组成为唯一出路。2022年启动的重大资产置换方案显示:公司置出非核心地产项目,置入珠海免税集团51%股权,并承诺五年内彻底退出房地产业务。这场“壮士断腕”的变革,使免税业务毛利率超50%的盈利能力,迅速取代地产成为新增长极。

转型成效在2024年显现:免税收入首次超越房地产业务,拱北口岸日均40万人次的客流量,与全国仅10张的免税牌照形成双重壁垒。这种差异化竞争力,使公司在消费复苏周期中占据先机。

但挑战依然存在。截至2025年三季度,116.94亿元带息债务仍是悬在头顶的达摩克利斯之剑。新股东华发集团需运用其1054亿元年销售额的地产开发经验,在盘活14个存量项目的同时,避免陷入“以贷养贷”的恶性循环。

这场转型蕴含四重商业启示:其一,专业化与多元化的平衡需建立在对核心竞争力的清醒认知上;其二,资产重组的时机把握比规模更重要;其三,稀缺资源(如免税牌照)的战略价值远超短期收益;其四,国企改革中母公司资源协同效应可创造1+1>2的效果。

董明珠的战略定力在此得到完美诠释。当同行在房地产黄金期疯狂扩张时,格力选择深耕制造业,这种“有所不为”的智慧,使其在行业寒冬中保持健康现金流。对比格力地产的转型阵痛,更显这种战略选择的前瞻性。

站在2025年的时间节点观察,珠免集团的转型仍处于关键期。其成功与否不仅关乎企业命运,更将成为传统企业转型的标杆案例。在消费升级与产业升级的双重浪潮中,这场变革揭示的商业规律,值得所有企业深思。

当商业世界陷入“短视陷阱”时,格力地产的转型历程犹如一面镜子。它提醒决策者:在追逐风口时保持战略定力,在行业变革期敢于自我革新,在资源整合中创造协同价值,这些才是穿越周期的真正密码。

这场持续十年的商业实验证明:真正的企业家精神,不在于捕捉每个市场机会,而在于看清时代本质后做出取舍。正如董明珠所言:“企业要像竹子一样,先向下扎根,再向上生长。”这种扎根实业的定力,或许正是中国商业最需要的品质。

在充满不确定性的商业海洋中,格力地产的转型航船已调整航向。它承载的不仅是企业存续的使命,更是一个时代商业智慧的结晶。当潮水退去时,那些坚持价值创造的企业,终将赢得时间的馈赠。