本文来源:时代周报 作者:史航

北京经济总量正加速迈向新台阶。在近日举行的北京市‘十四五’时期经济社会发展成就新闻发布会上,北京市发改委主任杨秀玲透露,‘十四五’收官之际,北京地区生产总值(GDP)预计将突破5万亿元大关,五年间经济增量达1.4万亿元,相当于新增一个海淀区的经济总量。

北京(图源:图虫创意)

5万亿元的经济总量意味着什么?截至2024年底,中国‘万亿俱乐部’城市已达27个,其中苏州、成都、杭州、武汉GDP超2万亿元,深圳、重庆、广州超3万亿元,而超过5万亿元的城市仅有上海一城。在省级行政区中,仅有11个省份GDP突破5万亿。北京若成功迈入5万亿行列,将成为继上海之后第二个达成此目标的城市。

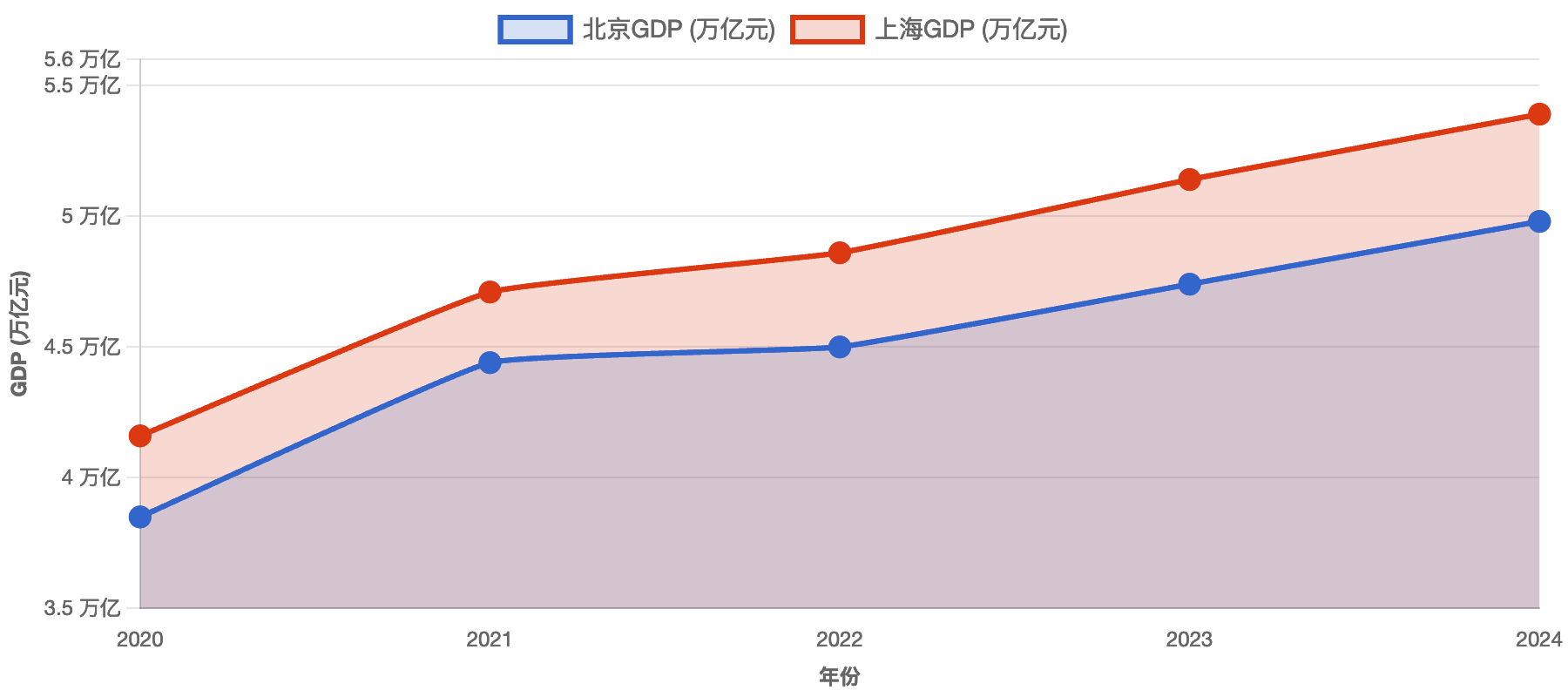

近年来,京沪两地经济‘竞速’态势明显。2020年和2021年,两地相继迈过4万亿台阶。2022年,北京上半年GDP一度反超上海,但年底又被上海反超。2023年,上海GDP达51404.47亿元,领先北京;2024年,上海GDP增至53926.71亿元,北京为49843.1亿元,两座城市分别以5.2%和5%的增速齐头并进。

近年来,京沪两地GDP情况(数据来源:国家统计局;制图:时代周报记者 史航)

‘与其他城市增量发展不同,北京正在‘减存量’,在人口和建设用地减少的基础上实现GDP稳定增长。’首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院执行院长叶堂林指出。北京市发改委数据显示,‘十四五’期间,北京城乡建设用地累计减量150平方公里,退出一般制造业企业超3000家,通过疏解的‘减法’换取了经济结构和空间布局优化的‘加法’。

杨秀玲在发布会上表示,减量发展背景下,北京仍能保持稳定增长,说明产业升级和经济结构优化成效显著,未来发展空间广阔。

北京经济稳定增长的核心动力是什么?数据显示,信息服务业、金融业、制造业是当前北京国民经济前三大支柱产业。其中,信息服务业在人工智能等新技术支撑下,已成为北京第一大支柱产业,规模稳居全国首位。2024年,北京信息服务业增加值达11068.8亿元,同比增长11%,拉动GDP增长2.2个百分点,‘十四五’期间每年跨越一个千亿级台阶。

叶堂林认为,信息服务业的快速发展得益于北京对人工智能等新质生产力的提前布局和强大的科研技术优势。例如,海淀区提出打造‘人工智能全景赋能第一城’,依托中关村高新企业的技术能力,实现了科技创新与产业创新的深度融合。目前,北京全市人工智能企业数量超2400家,占全国约一半,核心产业规模近3500亿元。

此外,数字城市转型也推动了信息服务业发展。2021年,北京提出建设全球数字经济标杆城市,打造‘城市数字智能转型示范高地’等‘六个高地’。2024年,北京市数字经济增加值突破2.2万亿元,同比增长7.7%,有力支撑了首都经济高质量发展。

从制造业来看,北京呈现出高端化和创新化趋势。数据显示,制造业中,集成电路、新能源汽车等165个重大产业项目落地显效。2024年,北京集成电路产量较2020年增长51.2%,汽车市场增量部分的新能源渗透率超过50%。

叶堂林指出,京津冀协同发展和北京‘减量发展’需求促使北京加快产业转型。当前,北京通过科技创新推动‘高、精、尖’产业发展,并在京津冀产业链接中承担创新任务,走高效集约的发展路线。数据显示,北京市信息服务业、科技服务业、先进制造业合计占GDP的比重从2020年的32.7%提升至2024年的38.8%,产业创新性显著提升。

距离5万亿台阶仅一步之遥,北京下一步的增长动能在哪里?叶堂林认为,北京需牢牢把握未来产业,尤其是人工智能和健康产业,继续利用科研优势,瞄准国际前沿,抓住未来变局机遇。

北京市发改委副主任林剑华透露,从基础策源看,国家实验室体系主体基本完成布局,与在京92所高校、1000多所科研机构、10余家新型研发机构深度联动,营造出具有全球影响力的科研生态。怀柔综合性国家科学中心已布局37个科技设施,新增4个大设施集中建成投用,为物质、能源、空间、生命等领域突破提供极限研究条件。

从技术创新看,北京每天有300多家科技企业诞生,密度超越硅谷。截至2024年底,全市拥有独角兽企业115家,专精特新‘小巨人’企业1035家,均居全国城市首位。

此外,叶堂林强调,科研成果转化是北京经济发展的重要增长点。‘北京科研能力强,但此前周边地区转化能力不足,不少成果流向南方。当前京津冀协同发展带动津冀产业转型升级,促进科研成果在京津冀转化,收益可观。’

此前,京津冀三地聚焦重点产业,确定了‘六链五群’的产业协同工作重点。‘六链’即氢能、生物医药、网络安全和工业互联网、高端仪器设备和工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人6条重点产业链;‘五群’即集成电路、新一代信息技术应用创新、生物医药、电力装备、安全应急装备5个先进制造业集群。

‘十四五’以来,北京输出津冀技术合同成交额达2308.7亿元,是‘十三五’时期总额的近2倍,北京科技成果‘蛙跳’现象得到扭转。如今,三地经济总量迈上11.5万亿元新台阶,高质量发展势头更加强劲。

‘京津冀协同发展已取得良好成果,三地相互补位,逐步完善产业分工布局。基础已打好,下一步需全力打造产业链和产业集群,实现更全面的转型升级。’叶堂林说。