全文共3477字,阅读大约需要10分钟

当超市冷柜里的速冻西蓝花标注着两年保质期,且价格与新鲜蔬菜持平甚至更高时,一场关于速冻蔬菜的信任危机正在消费市场蔓延。北京商报记者调查发现,速冻蔬菜的价格体系、营养价值与食品安全问题,已成为消费者与行业共同关注的焦点。

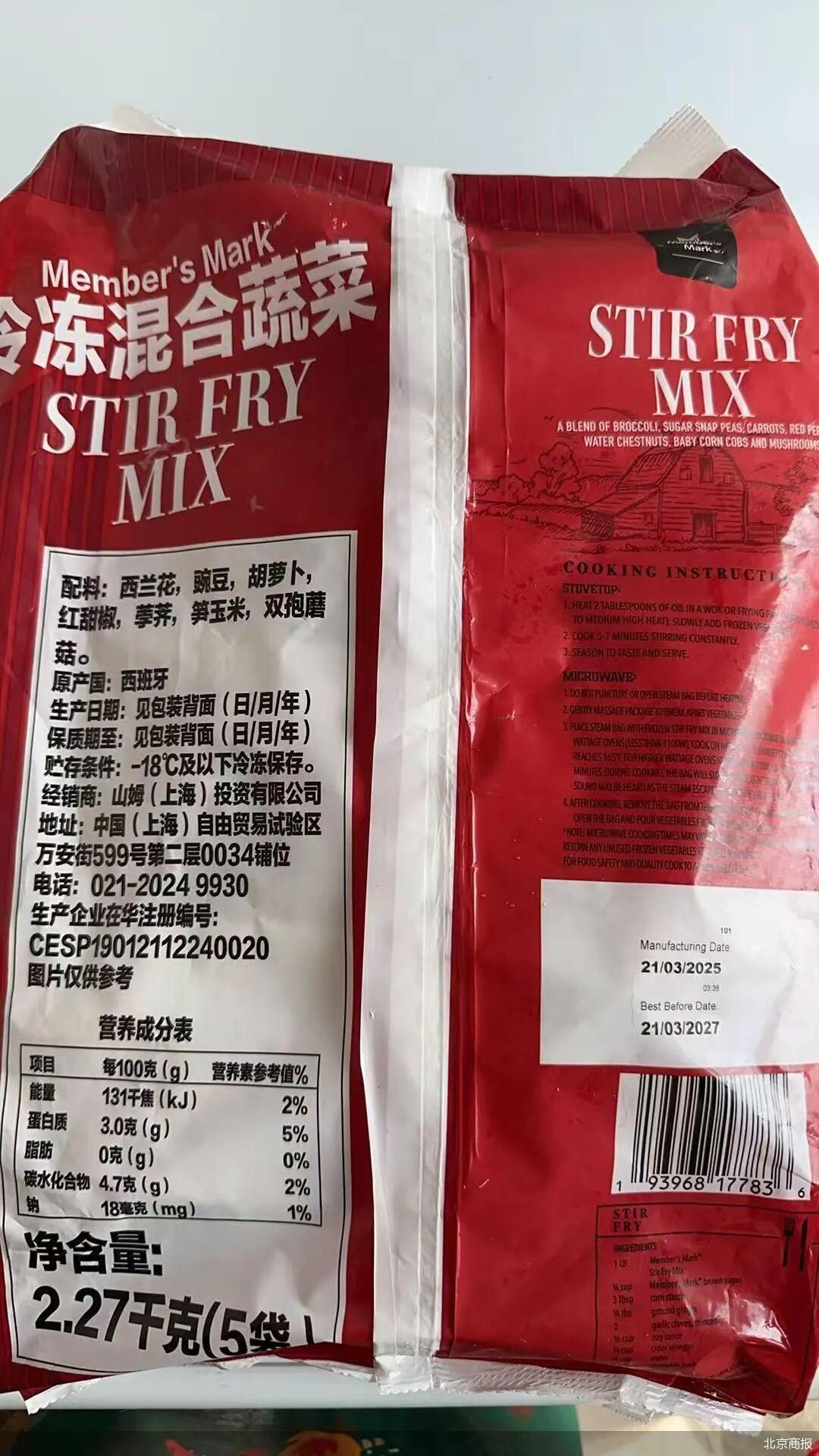

在北京某连锁超市的冷柜区,速冻玉米粒、西蓝花、豌豆等常规品类与新鲜蔬菜并排陈列。记者对比发现,同为有机甜玉米,2.1kg装山姆速冻玉米售价52.9元(约合12.3元/斤),而生鲜电商平台的新鲜有机玉米每斤售价在13-15元之间。更令人意外的是,某品牌1斤装速冻甜玉米售价高达29.8元,远超同类鲜品价格。

这种价格倒挂现象背后,隐藏着复杂的成本逻辑。山东某速冻蔬菜厂商向记者透露,原材料品种差异直接决定基础成本——西蓝花、荠菜等特色蔬菜的种植成本是普通胡萝卜、青豆的2倍以上。而在冷冻技术环节,传统风冷速冻机存在耗时长、水分流失率高的缺陷,液氮速冻技术虽每吨成本高昂,但能将解冻后品质接近新鲜蔬菜,这种技术差异在终端市场形成明显溢价。

冷链运输环节的成本差异同样显著。从工厂到货架的全链条冷链管控,需要投入温控设备、电力消耗及人力监控等多重成本。某电商平台高管指出,新鲜蔬菜从采摘到售卖需24-72小时,而速冻蔬菜通过"5小时快速锁鲜"技术,能在采摘后迅速完成处理并上市,这种时效性优势也反映在最终定价中。

中研普华产业研究院数据显示,2024年中国速冻蔬菜市场规模突破千亿元,预计2030年将达更高水平。在这片千亿市场中,B端餐饮企业与C端家庭消费者呈现出截然不同的需求特征。

对餐饮企业而言,速冻蔬菜是降本增效的利器。某连锁餐厅负责人算了一笔账:使用预处理速冻蔬菜可节省30%后厨人力成本,原材料损耗率从15%降至5%,且标准化产品能确保菜品质量稳定。这种优势在快餐、团餐等规模化餐饮场景中尤为突出。

而在家庭消费端,"免洗免切即烹"的特性精准切中年轻群体需求。常年在超市购买速冻蔬菜的王女士表示:"下班后直接拆袋烹饪,省去了买菜、洗菜、切菜的繁琐流程,品质和口感与新鲜蔬菜差别不大。"这种便捷性使速冻蔬菜在都市白领、双职工家庭中快速渗透。

关于速冻蔬菜营养价值的争议,核心集中在两个维度:一是维生素等活性成分是否因长期冷冻流失,二是冷链运输是否存在断链风险。

中国科协科学传播首席专家范志红在社交平台发文指出,专业速冻果蔬的营养价值与新鲜产品差异不大。研究表明,速冻技术能在-18℃以下快速通过最大冰晶生成带,最大限度保留营养成分。但消费者自制的速冻蔬菜存在风险——家庭处理难以精准控制焯烫时间、速冻温度及包装密封性,可能导致营养素流失率比工业化产品高出40%以上。

某超市售卖的阳坊伊光清甜玉米粒包装显示"从采摘到入袋5小时快速锁鲜",这种极速冷冻工艺使维生素C保留率达到92%,而传统冷藏蔬菜在72小时后维生素C含量会下降35%。不过,冷链断链仍是潜在风险点,某第三方检测机构数据显示,市场上有12%的速冻蔬菜在运输环节出现温度波动,可能导致微生物超标。

面对消费端的信任危机,政策引导与行业标准成为破局关键。国家市场监督管理总局已明确推进预制菜国家标准制定,要求餐饮环节明示预制菜使用情况。早在2014年,《速冻水果和速冻蔬菜生产管理规范》就规定了原料要求、速冻定义(热中心温度达-18℃以下)等核心指标。

浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授沈立荣指出,速冻技术是现代农业的重要成果,其食品安全水平高于传统腌制食品,且能减少农产品浪费。但企业执行标准的能力参差不齐,部分小厂存在原料把关不严、速冻温度不达标等问题。

品牌战略专家韩立勇认为,速冻蔬菜的健康属性不取决于"预制"形态,而在于标准管控。他举例称,正规企业通过配方优化可控制油盐糖含量,通过工艺改进能保留90%以上的热敏性营养素。相比之下,现制餐饮反而存在食材不新鲜、后厨卫生隐患等问题。

这场关于速冻蔬菜的讨论,本质上是消费者对食品工业化进程的认知升级。当技术突破使"便捷"与"营养"不再对立,当行业标准为食品安全筑起防线,速冻蔬菜或许能真正成为现代饮食的合理补充。

编辑丨林琴

图 片丨北京商报、电商平台截图