2025年的中国商界,追觅科技创始人俞浩无疑是备受瞩目的“狂人”。这位出身清华的学霸企业家,正带领其扫地机器人帝国展开一场史无前例的“无边界”扩张——从家用清洁设备到手机、电视、无人机,再到超豪华跑车、商务飞机甚至天文望远镜,构建起“人-车-家-太空-宇宙”的宏大科技版图,连马斯克都显得相对“保守”。

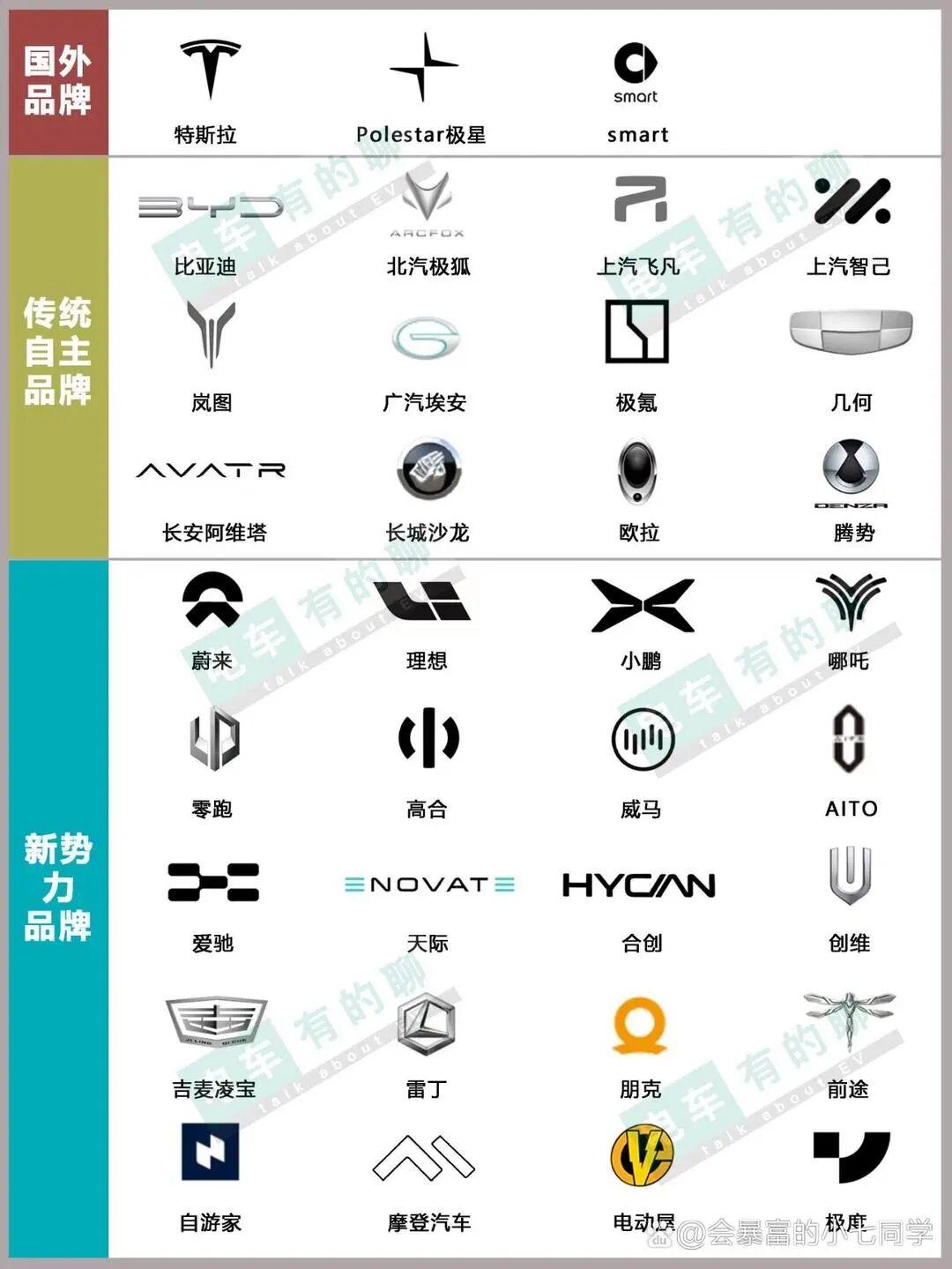

在这场跨界狂潮中,最引人注目的当属“追觅造车”计划。与传统造车势力如小米倾集团之力、蔚来创始人自掏腰包的模式不同,追觅选择了一条更具争议的路径——“基金造车”。

追觅造车的核心逻辑,始于一支成立于绍兴的“百亿生态基金”。该基金总规模达110亿元,由追觅系、绍兴市及区两级产业基金三方共同设立,其中追觅系持股55%,绍兴国资平台持股45%。这种模式让追觅以少数自有资金撬动了近半的政府产业投资,并牢牢掌握了基金主导权。

这一策略的关键在于深度绑定地方政府。绍兴希望通过引入追觅这样的“链主型”企业,围绕新能源、高端装备等领域构建产业生态,实现城市能级跃迁。而追觅则以“对标布加迪、劳斯莱斯的汽车项目”精准切中地方政府对“大项目”“高科技”的渴求——无论项目成败,其在招商、土地规划、人才引进上的示范效应远超传统家电项目。

然而,这种模式的隐患同样明显。当基金管理者(追觅)同时成为生态中最大的“创业者”(追觅汽车)时,利益冲突不可避免:基金资金究竟用于孵化优质项目,还是优先输血追觅自身造车业务?这种“既当裁判员又当运动员”的质疑,为基金运作埋下了不确定性。

如果说撬动政府基金是“对外输血”,那么近期曝光的“强制员工跟投”风波则揭开了追觅“对内抽血”的冰山一角。据网络流传信息,追觅旗下基金要求员工跟投,起投金额1万元且上不封顶,甚至与淘汰机制挂钩。内部群聊中,高管直言“本月不能破零的继续汰换”。

尽管追觅未证实这一规则,但其设计颇具“精妙”:通过HR收集信息、签署委托代持协议绕开合格投资者门槛;在职员工免管理费和业绩报酬,离职则需以较低价格回购股份。表面看是“带员工致富”的激励,实则将员工财富与公司高风险造车项目深度捆绑。

这种捆绑的意图显而易见:

但风险同样显著:委托代持等操作合规性存疑,一旦项目遇挫导致员工巨额亏损,可能引发内部矛盾甚至动摇管理根基。俞浩虽在朋友圈豪言“追觅基金将成为募资额度最大的人民币基金”,但这场豪赌的结局仍充满未知。

追觅的疯狂跨界,背后是主营业务日益加剧的“内卷”困境。智能清洁家电行业早已是红海,头部品牌面临“增收不增利”的窘境,行业渗透率停滞在10%左右。追觅因此选择“左冲右突”式的跨界,试图通过造车实现“自我救赎”:支撑高估值、满足资本市场增长需求、向地方政府证明“链主”价值。

然而,这场救赎可能演变为自毁。首先是资金鸿沟:汽车是资本密集型产业,千亿级投入仅是起点。追觅虽声称“资金测算可承受”并拿出50亿回购老股,但百亿基金首期仅募30亿,且需覆盖多个赛道,多线作战对现金流的考验极致。一旦某个环节出现问题,可能引发多米诺骨牌式崩盘。

其次是技术鸿沟。追觅引以为傲的高速马达、AI算法和机器人传感控制技术,与汽车电驱、智驾、座舱有一定关联,但消费电子与车规级产品之间的差距巨大。汽车的复杂性要求工程能力、平台化架构、供应链管理、质量管控体系等系统性积累,这些都需要海量路测数据、漫长工程验证和失败经验堆砌而成。

追觅试图通过“左右手模型”(代工改造不畅销车型出口+自研超跑)实现自我造血,但获得造车资质、整合供应链、与成熟车企争抢产能等难题,每一项都是横亘在面前的万重山。

俞浩无疑是兼具技术天才与商业狂人特质的企业家。从天空工场到追觅科技,他一次次证明了自己打破常规的能力。他或许希望成为中国的马斯克,通过技术迁移构建颠覆性科技生态。但在通往这一目标的道路上,已有无数个贾跃亭倒下。

追觅的“基金造车”模式,是一次极具想象力但也极度危险的商业实验。它将企业、创始人、员工乃至地方产业链绑上了一辆高速行驶却不知终点的战车。俞浩的豪情值得钦佩,但商业遵循冷酷法则:追觅首先需要回答的问题是——如何在这场高杠杆资本游戏中活下来?

当“批量IPO”愿景高悬、员工血汗钱与公司命运深度捆绑、百亿基金运作逻辑备受考验时,追觅的造车豪赌究竟会创造商业神话,还是酝酿一场波及甚广的危机?市场正在等待答案,但留给追觅的时间或许已经不多了。