出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 渣渣郡

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth),聚焦当下年轻人的面貌、故事与态度。

提到中产阶级,你会联想到什么?许多人脑海中会浮现《辛普森一家》的典型画面:稳定的收入、房产、子女与宠物,生活平淡如水——上学、上班,日复一日。尽管这种生活常被诟病为“无聊”,甚至被调侃“拍成电影15分钟就能让人睡着”,但中产阶级一直被视为社会稳定的“压舱石”。

然而,再沉稳的压舱石,也抵不过真正的风浪。

如今,美国社会的“压舱石”正经历剧烈摇晃。

近年来,美国社会事件中,“红脖”群体常成为中文互联网的焦点,但若回顾近两年美国的社会动态,会发现一个更值得关注的现象:原本被认为稳定甚至“死气沉沉”的中产阶级,正逐渐显现出危险信号。

枪击特朗普的克鲁克斯、枪杀查理·柯克的泰勒·罗宾逊,均出身典型中产家庭。若这两个案例尚显单薄,那么弥漫在街头、校园与网络中赞颂路易吉的声音,则成为这种氛围的集中体现。

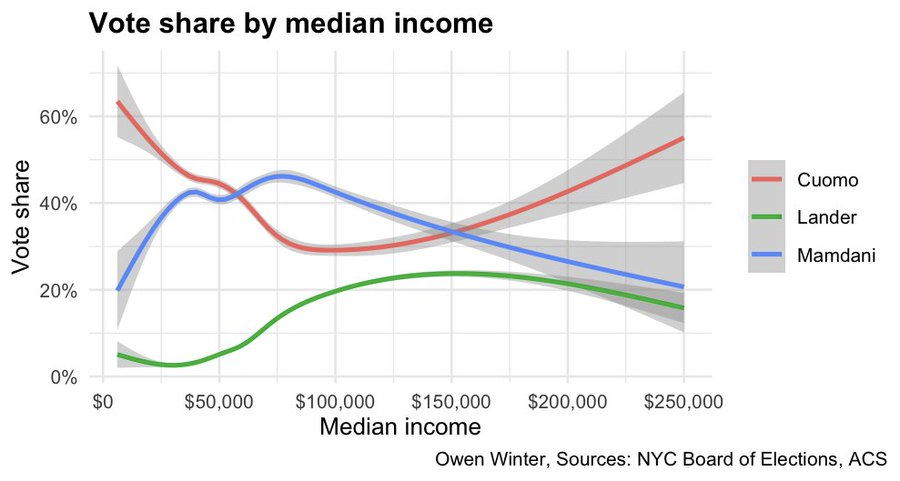

一项民调显示,超过40%的年轻选民认为路易吉的谋杀行为“可以接受”,其影响力仍在持续。2025年6月,33岁的州议员佐赫兰·马姆达尼以惊人优势击败前州长库默,赢得纽约市长选举民主党初选。舆论场中,马姆达尼被贴上“社会主义者”甚至“小共产主义者”的标签。根据《经济学人》政治数据记者Owen Winter的研究,这场胜利的关键,正是马姆达尼获得了中产阶级的绝对支持。

尽管“混乱是上升的阶梯”这一说法流行,但全球中产阶级普遍追求稳定——无论是被批评为“自私”还是“软弱”,“躲进小楼成一统”才是他们的理想生活。正因如此,中产阶级的集结才显得格外引人注目。

是什么让美国中产及其子女转向“混乱”?

要理解这一转变,需明确中产阶级不仅是收入与财富的概念,更是一种价值观念。其核心在于相信社会地位可通过才能、努力与学习获得,方法论是“努力工作赚钱改变生活”,并由此构建出一整套生活方式、消费观、语言与世界观。

这像是一种承诺:“你只要安分守己,我就给你更好的生活。”在经济上行期,承诺如“挂在棍子上的胡萝卜”;但下行期,它却成为愤怒的原爆点。

转变从何而来?

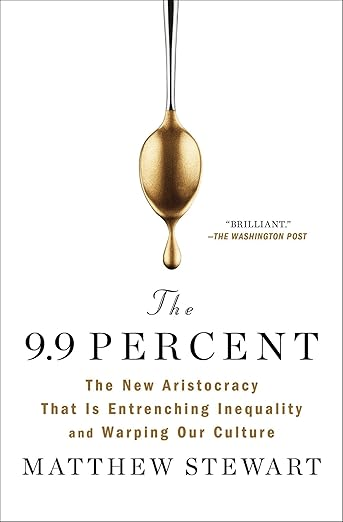

根据皮尤慈善信托基金会的《美国经济流动性报告》,生于收入前20%家庭的孩子中,仅不到40%在成年后仍保持这一层级;约23%的人跌落至收入最低的家庭。美国哲学家Matthew Stewart在《9.9%:新贵族阶级如何固化不平等并扭曲我们的文化》中指出:

“滑落的焦虑让他们身陷恐惧,他们意识到美国社会正日益分化,许多人沦为无产者,而他们决心不成为其中的一员……中上阶层极度关注让孩子进入顶尖学校,自己跻身于理想职位,为此不惜投入超长工作时间。他们渴望居住在优质社区,即便这意味着排斥他人,并愿意支付一切必要费用以确保家人的健康与体魄。”

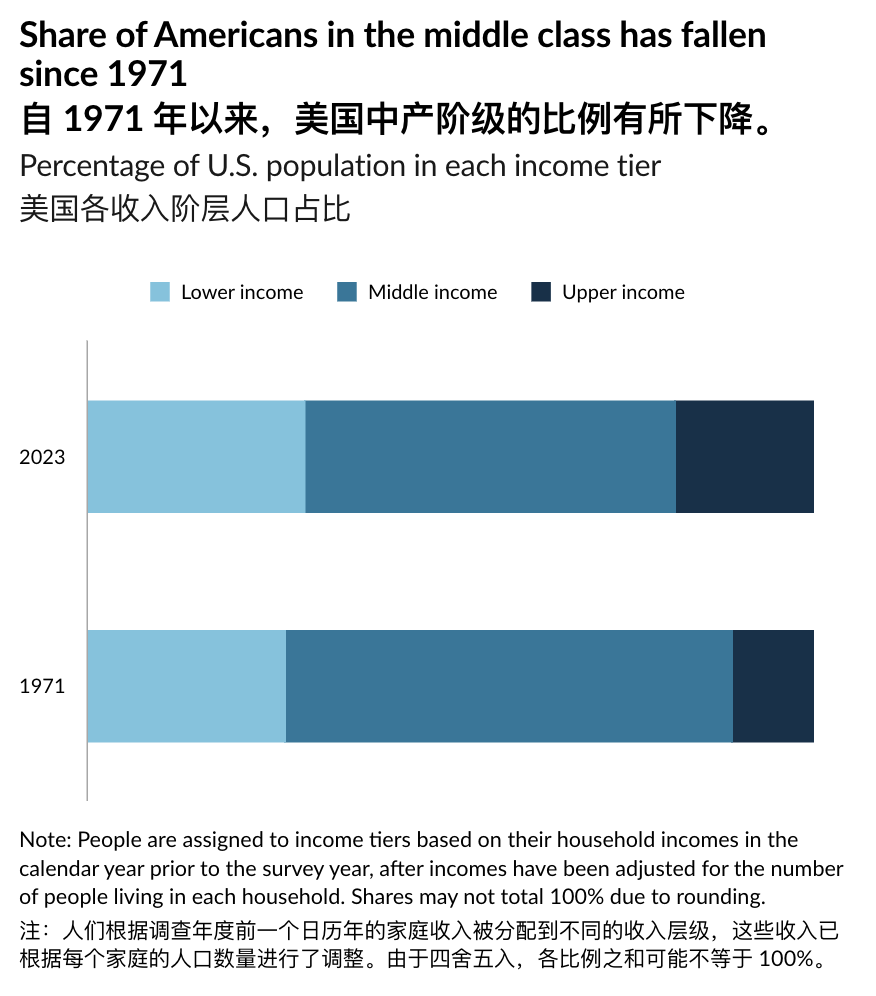

但随着经济衰退,越来越多的人跌落阶层。皮尤研究中心2024年11月的政府数据分析显示,美国中产阶级正在萎缩:1971年61%的美国人生活在中产家庭,2023年这一比例已降至51%。

社会学家Musa al-Gharbi指出,出身富裕阶层孩子的境遇转变,往往是当代政治行动的动因。当互联网上充斥着“美国年轻人因经济窘迫不敢约会”“中产极端化”的新闻时,意味着:

一代人在富裕与希望中长大,却突然发现信仰的规则无法支撑过去的梦想。

经济问题之外,中产极化的更深层原因或许是嫉妒。

在AI爆炸、科技进步的激变年代,许多传统岗位与教育技能已显落伍。各国新闻中不乏“高学历者难寻工作”的报道。社会学家Peter Turchin认为,当前境遇可称为“精英过剩”。

当社会无法满足精英就业需求时,精英群体比任何人更愤怒——人的满足与否取决于期望,而非客观情况。Turchin发现,这种愤怒大概率源于被体制排除在外的嫉妒:他们不是为了改变什么,而是只想把上面的人拉下来,自己坐上去。

这些落寞的精英极为危险。即便不再拥有父辈的财富,他们成长中积累的社会运行经验与表达能力,让他们清晰了解如何动员、集结力量冲击现行社会。

面对这一状况,许多美国老一辈人认为“现在的孩子被宠坏了”。流行段子中,两位养老院的有钱老头聊起自己的孩子,发现他们均面临离婚、事业失败与前途渺茫的问题。两人总结道:

“我们给了孩子成功所需的一切,只是少给了他一样东西——童年挫折。”

无论老一辈如何评判年轻人的急躁,对未来而言,这些都不重要。

因为,仅从当下趋势看,更大的洪水或许已在路上。正如老话所说:

“最可能摧毁一个国家体制的人,大多是半只脚踏入体制的人。”

本文来自虎嗅,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4787564.html?f=wyxwapp