文|侯恬

编辑|杨旭然

教育,始终是中国家庭投入的重中之重。尤其是当代大城市的中产阶层,作为第一代通过高考和大学实现阶层跃升的群体,他们深知“好学历带来好工作”的红利。教育不仅帮助他们进入城市、写字楼,更推动他们迈向更高的社会层级。因此,中产家庭对子女教育的投入逐年攀升。

根据《中国教育消费市场分析报告2024》,中国家庭年均子女教育支出已达4万元,其中一线城市许多家庭年均教育支出超10万元。然而,教育内卷的升级让这种投入的回报不断下降——高考仍是千军万马过独木桥,每年千万考生挤向有限的顶尖院校名额。即便持续高投入,若孩子缺乏天赋或努力,结果仍可能不尽如人意。

部分有经济能力的家庭开始转向新路径:送孩子读国际学校,避开高考赛道,转向国外学校或国内国际本科,成为越来越多中产家庭的选择。

与国内公立教育不同,国际学校不以考试分数为唯一评价标准,而是强调跨学科能力、批判性思维与实践探索。课程设置更灵活,学习节奏更开放,学生拥有更多自主选择与时间管理的空间。这正中了一批家长的心理——他们既希望孩子获得高层次教育,又不愿孩子成为“刷题机器”,同时希望孩子拥有更多就业选择权。

然而,问题也随之而来。国际学校的学费、寄宿费及活动费往往高出普通学校数倍。随着大学生与留学生身份逐渐不再稀缺,学历的含金量越来越低。高价投入国际学校是否值得,成为中产家庭必须重新审视的问题。

国际学校虽在上世纪60年代已出现,但真正迎来发展高潮是在2001年中国加入WTO之后。当时,中国刚踏入全球化浪潮,产业升级与国际接轨的需求急剧上升,海归成为最受追捧的群体之一。根据猎聘网十年前的调查,超过80%的用人单位在招聘时会对海归人才给予政策倾斜。留洋意味着更强的语言能力、更适应外资企业文化,也往往意味着一条清晰且高薪的职业上升通道。

在此背景下,留学成为许多中产家庭为孩子规划的“最优解”。国际学校从外籍学生教学机构,逐步演变为中产送孩子出国的前置通道。先在国内接受国际课程训练,再出国“镀金”完成高等教育,最后带着光鲜的学历与视野回国就业,成为当时性价比极高的路径。

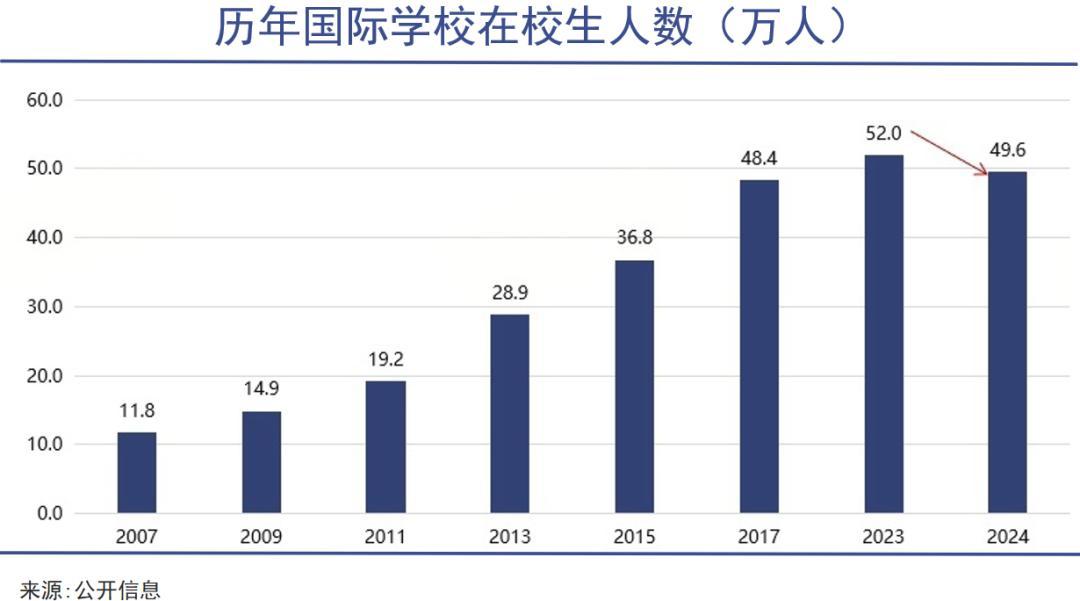

2010年起,中国民办国际学校数量进入快速增长期,年均增速约10%。仅2010—2016年8年间,新增民办国际学校就达到292所。在许多中产眼里,送孩子去国际学校是非常必要的投资。

民间流传一种说法:普通家庭实现阶层跨越需要三代人努力,第一代完成地域迁移,第二代实现教育提升,第三代才可能实现财富积累。对于多数中产而言,他们正处在第二阶段——根基尚不稳固,教育投资承载着避免阶层回落的焦虑。一些家长甚至抱着“砸锅卖铁也要送”的心态,把国际学校视作家庭未来的安全垫。

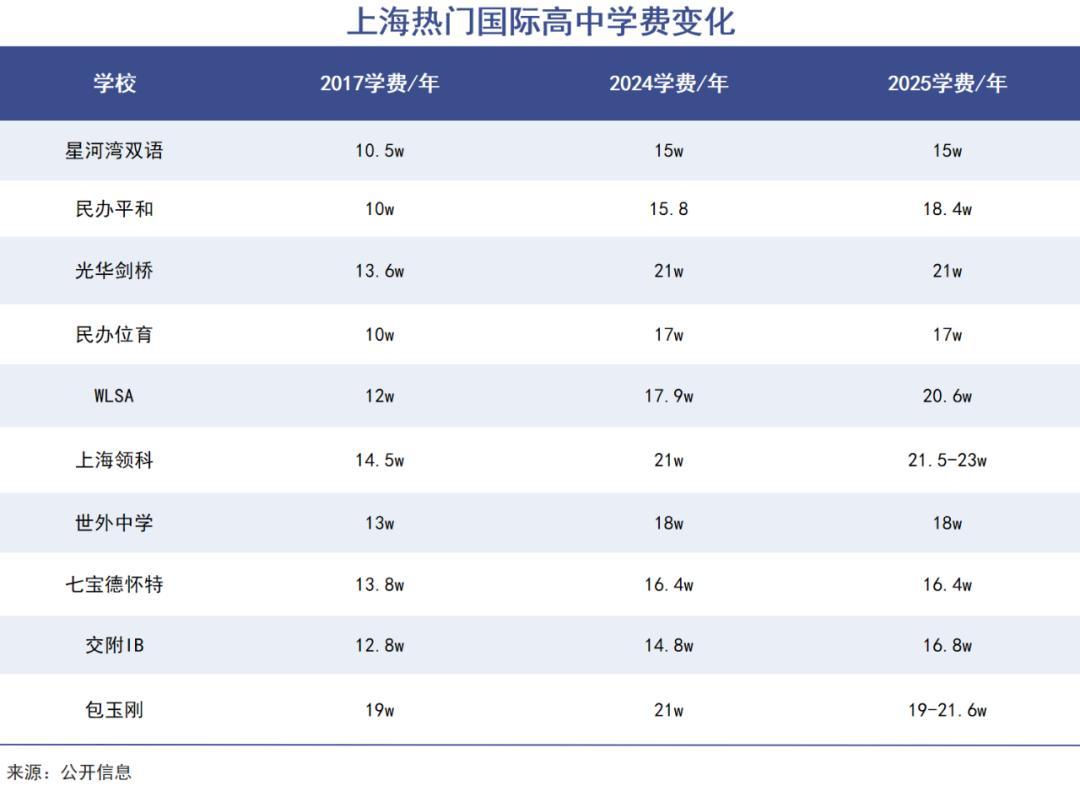

直到现在,这股热潮仍未完全褪去。哪怕成本高昂,国际学校学费连年上涨,一些甚至已超过出国留学的费用,仍有大量家长选择继续投入。目前,国内国际学校年均学费区间大致在10万—30万元之间。以一线城市为例,北京K12阶段国际学校平均学费约为每年19万元,上海则高达22万元左右,且每年普遍以3%—5%的幅度递增。

十多年前,出国留学几乎等同于前途光明。但如今,这笔教育上的大额投资正在被越来越多家长重新审视。随着有条件卷教育的家庭越来越多,大学生和留学生身份已不再是稀缺资源。与此同时,中国经济逐渐发展,产业结构升级,多个行业的竞争力已赶超发达国家,对“西方人才”的依赖性显著降低。

这导致留学生供给逐渐过剩。近年来,互联网上频繁出现“留学百万,回国月薪3500”“耶鲁毕业靠塔罗牌谋生”等新闻,直击很多中产家庭的心理防线。过去“留学等于镀金”的认知,正在被现实瓦解。

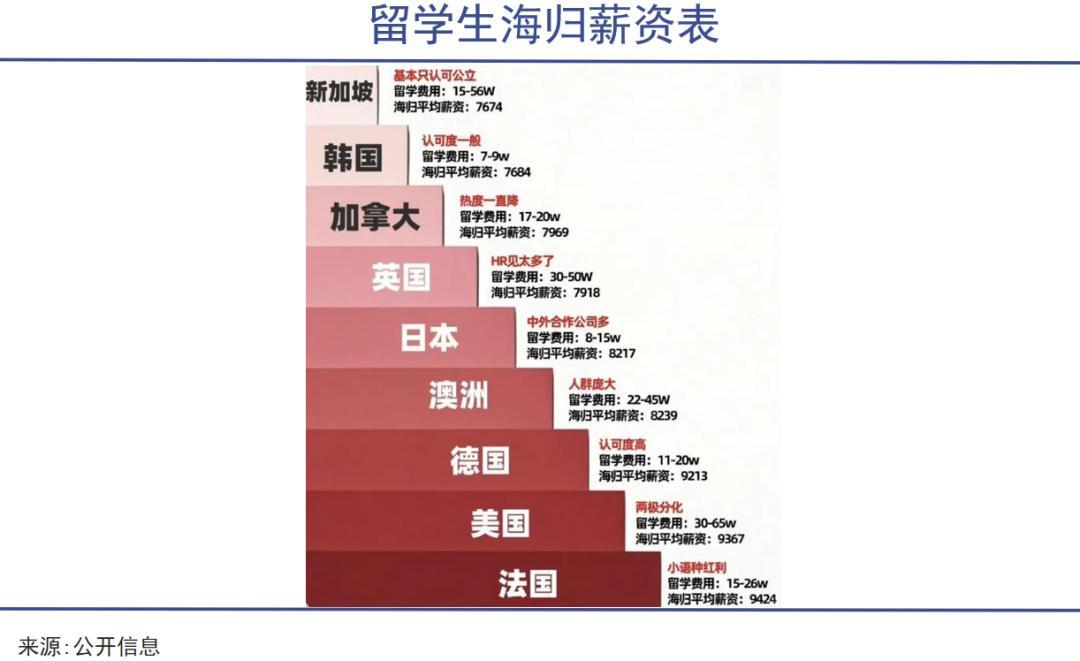

社交媒体上流传的海归薪资表显示,美、英、澳、日等热门留学国家的海归平均薪资集中在8000元左右。与动辄几十万乃至上百万的留学投入相比,性价比显得相当低。

对于选择让孩子就读国际学校的家庭来说,投入成本更高。除了未来可能的留学费用外,从孩子踏入国际学校开始,家庭就进入持续高支出状态。国际学校的开销远不止学费,餐费、校服费、交通费、社团活动费等项目往往比普通学校高出数倍甚至十几倍。以上海某重点国际学校为例,仅餐费每年就需要1万~3万元,住宿费则在1.5万~4万元之间。

这些还只是基础支出。为了拿到漂亮的履历,冲击更好的海外院校,课外培训与背景提升的花费同样可观。上夏校、冲AMC数学竞赛、参加各类辩论与科研项目、报雅思托福培训班……一整套路径下来,孩子要卷课程,家长更要卷预算。

整体上看,送孩子完成K12阶段国际学校教育的总投入通常会远超百万级别,相当于二三线城市一套房的价格。而回国一看,薪资和在国内读书的孩子差不多,一些国央企甚至公开表示不用海归。在自身收入承压的背景下,不少家长开始精算儿女的未来。从去年开始,国际学校生源已有减少趋势,甚至不乏学校因生源不足或经营不善倒闭的消息。

与生源减少的趋势相反,近两年国际学校的学费却在持续上涨,特别是北上广深这些一线城市的头部院校。比如上海热门的10所国际高中中,今年就有4所学费上调,最高的一所较去年上涨了2.7万元。

这种逆势涨价的背后,反映的是生存逻辑。与公立学校不同,国际学校采取自负盈亏的运营模式。为了匹配更高质量的教学环境、师资力量与校园硬件,其投入通常极为可观。根据2016年的一份报告,投资一所国际学校的成本通常高达上亿元,年均利润率约在15%~20%之间,想要实现收支平衡至少需要稳定运营5年以上。

当生源因生育率下滑或中产家庭消费力承压而减少时,现金流就会受到直接冲击。为了维持运营、摊薄成本,涨学费就成了必然的选择。

对于高净值人群而言,这样的涨价几乎无关痛痒,但对于中产家庭来说,这无疑是一场更难维系的豪赌。对于这部分家长而言,要么继续咬牙承担高成本,要么果断放弃这条路径,转向成本可控的教育方式。

目前情况看,尽管比例有所下降,仍有不少中产家庭选择继续承担国际学校的高昂成本。但和过去相比,很多中产的动机已经有所改变。

过去,中产家长押注国际学校,是为了孩子能够顺利出国,进入名校,然后进入高级别企业。如今,越来越多的家长将国际教育视为一种“为了孩子全面发展”而进行的高昂投资。

不可否认,国际学校确实在课程内容和教育方式上具备优势。它们更注重与前沿科技和实际应用的结合,课程设置更为丰富,不乏无人机、人工智能、艺术史等内容,相比国内学校偏重应试的教学,国际学校提供了更广阔的知识面和视野。

不像国内唯考试、分数等单一指标论,国际学校的评价更加多元。除了标准化成绩,志愿服务、社会实践、艺术体育、科研竞赛等也被纳入考核体系,演讲、辩论、报告等能力的培养贯穿其中,课外活动丰富,确实能够帮助学生在更开放的环境中发现兴趣、了解自我。

但教育的结果从来不仅取决于学校。现实中,不乏一些国际学校的学生在优渥环境中变得懈怠甚至攀比,而接受国内教育的普通高中生里,也有不少孩子凭借勤奋、清晰的自我认知和明确的目标实现了突围。

对于中产家庭来说,国际学校并不是通往优质教育的唯一途径。家长更应该做的是理性评估自己的经济实力,给予孩子稳定、有爱的成长环境,帮助他们形成健全的人格与自主解决问题的能力。相较于盲目押注一条高成本、回报不确定的路线,这种理性的选择或许才是长期竞争力的来源。

至少,不至于因为倾尽全力而散尽家财,不至于因期待过高而无法接受自己孩子的平凡。