1945年,奥本海默主导的曼哈顿计划将核裂变技术推向实战,人类首次掌握了改变战争格局的能量。八十年后的2025年,另一种核反应形式——核聚变,正从实验室走向现实应用。这项被称作"人类终极能源"的技术,不仅吸引了全球资本竞相布局,更让中国制造巨头上海电气迎来新的战略机遇。

核聚变:从理论到现实的能源革命

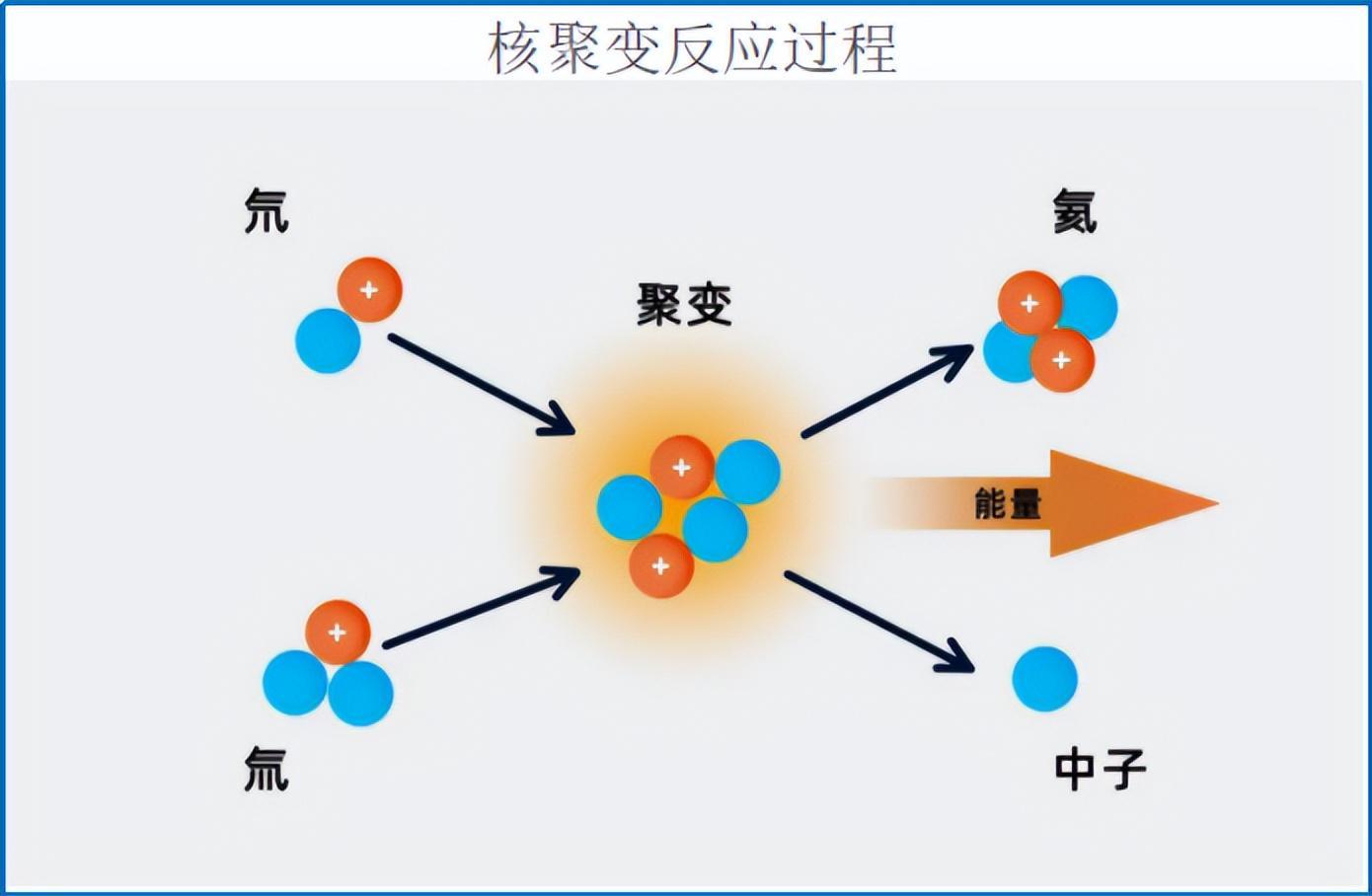

核聚变通过轻原子核结合释放巨大能量,其燃料氘氚可从海水中提取,氦-3更被视为月球宝藏。与核裂变相比,聚变反应几乎零辐射、燃料近乎无限,且能实现精准控制。这种特性使其在医疗CT扫描、工业发电、深海探测等领域具有颠覆性潜力,被《自然》杂志评为21世纪最具变革性的能源技术。

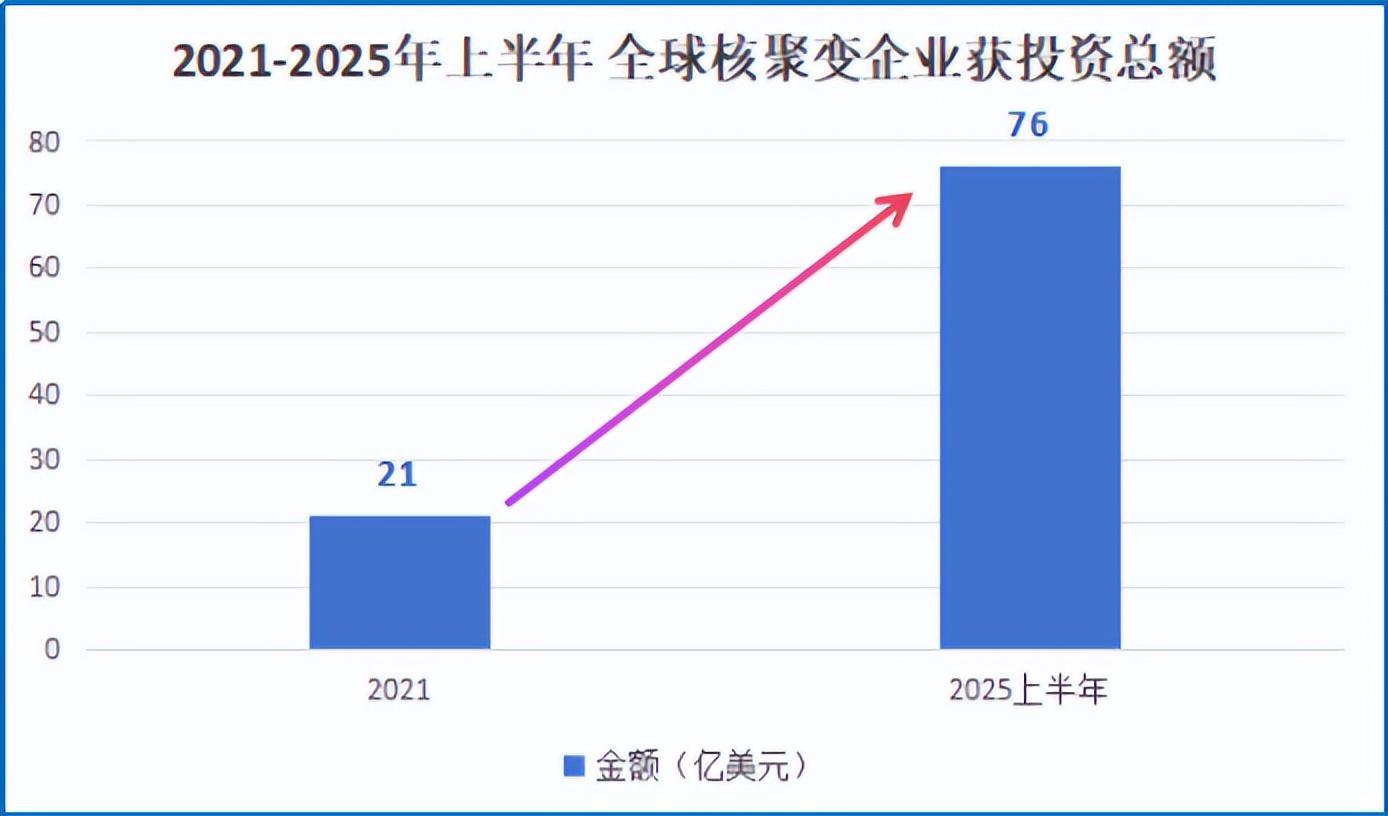

全球资本已嗅到商机。截至2025年6月,53家企业投入核聚变研发,累计融资超76亿美元,较2021年的21亿美元增长262%。谷歌、微软等科技巨头不仅提供资金,更将AI算法应用于等离子体控制,推动技术加速成熟。

上海电气:从传统制造到聚变先锋

2025年10月7日,合肥见证了中国核聚变技术的里程碑。由上海电气与等离子体所联合研制的CRAFT环向场磁体线圈盒正式交付。这个高21米、重400吨的"钢铁巨兽",采用140吨级超大型不锈钢锭冶炼、360毫米超厚钢板焊接等突破性技术,成为全球尺寸最大的聚变装置核心部件。

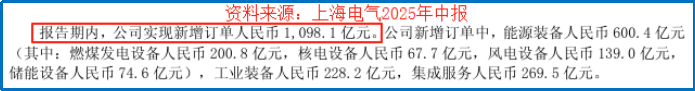

此次突破并非偶然。作为中国装备制造业龙头,上海电气在核电设备领域深耕四十余年,为秦山、大亚湾等核电站提供关键装备。2025年上半年,公司新签订单达1098亿元,远超东方电气的654.85亿元。但繁荣背后,传统业务面临严峻挑战:2023-2024年营收超千亿,净利润却不足10亿元,2021-2022年更累计亏损130亿元。

技术突围:硬制造赋能高精尖

困境倒逼转型。上海电气将核聚变作为战略突破口,其逻辑清晰:聚变装置所需的大型磁体、超导线圈、精密冷却系统等,与公司在电力设备、重型机械领域积累的制造能力高度契合。例如,CRAFT项目攻克的低温材料深熔焊技术,可直接应用于超导磁体制造;而360毫米钢板焊接工艺,则为聚变反应堆压力容器生产奠定基础。

研发投入成为关键武器。2024年,上海电气研发费用达59.8亿元,是东方电气的1.9倍。这种坚持收获回报:除CRAFT项目外,公司承制的BEST线圈盒已进入预装配,参与的ITER磁体冷态测试杜瓦于2025年7月交付,标志着中国成为全球少数具备聚变装置全链条制造能力的国家之一。

双线作战:机器人业务异军突起

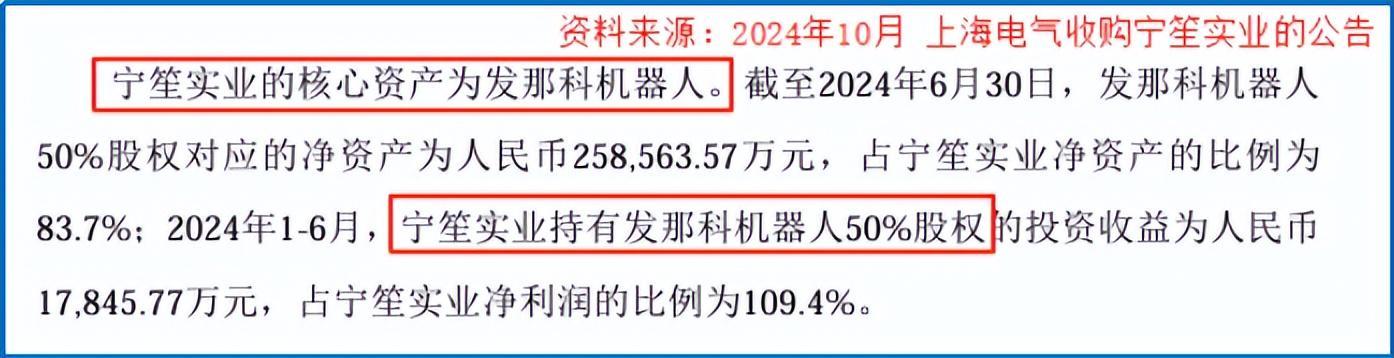

核聚变之外,上海电气在具身智能领域展开第二战场。通过"自主研发+战略并购",公司构建起覆盖工业机器人、特种机器人、人形机器人的产品矩阵。2024年10月收购宁笙实业后,间接控股海发那科机器人50%股权,获得伺服电机、运动控制等核心技术。

2025年世界人工智能大会上,公司发布的"溯元"人形机器人和"灵柯"双臂机器人引发关注。后者可在核电站高危区域实现0.05毫米精度作业,效率较人工提升5倍,已应用于秦山核电站设备检修。这种"机器换人"策略,不仅降低辐射风险,更将单次检修成本从百万元级降至十万元级。

转型逻辑:传统与新兴的协同进化

上海电气的转型路径逐渐清晰:以传统能源装备、工业集成服务为基本盘,保障现金流稳定;以核聚变、机器人等高附加值业务为增长极,突破利润天花板。这种"双轮驱动"模式已见成效:2025年上半年,新兴业务贡献营收占比提升至28%,毛利率达34%,远超传统业务的12%。

资本市场开始重新定价这家老牌企业。2025年以来,上海电气股价累计上涨42%,市值突破2000亿元。摩根士丹利报告指出:"当核聚变商业化窗口在2030年代开启时,上海电气有望成为全球产业链核心供应商;而机器人业务则可能提前贡献百亿级营收。"

从"大而不强"到"以新促强",上海电气的转型为中国制造升级提供了鲜活样本。当1100亿订单背后是传统业务的稳健支撑,当核聚变磁体与智能机器人共同构成增长引擎,这家百年企业正以科技重塑制造基因,在能源与智能的交汇点上,书写着中国高端装备的新篇章。

(本文数据来源于企业公告及公开研报,分析不构成投资建议,股市有风险,决策需谨慎)