来源丨盐财经

在传统观念中,考上大学往往意味着稳定的工作和更高的收入。无论是城市还是农村家庭,高等教育都被视为改变命运的重要投资。然而,随着时代变迁,这一认知正在发生深刻变化。

当前,本科生已不再是稀缺资源,研究生规模持续扩张,甚至出现招聘市场上的“学历倒挂”现象。与此同时,学费却呈现明显上涨趋势,部分专业硕士学费高达20余万元,远超普通家庭承受能力。

教育投入的账本正在被重新计算。对中产家庭而言,教育仍是重要的长期投资;但对低收入家庭来说,可能意味着沉重的债务负担。

自2023年起,全国高校迎来新一轮学费调整。上海、吉林、四川等地相继发布公告,从当年秋季学期开始调整公办高校新生学费标准。

以上海为例,2023年华东理工大学将部分理工科和体育类专业新生学费提高至每年7700元,涨幅超过50%。上海电力大学理工科专业学费调整至7000元,经济学、文学类专业升至6500元。

到2025年夏季,这一趋势已蔓延至更多地区。据统计,已有二十多个省份的超过百所高校上调学费,涨幅从几百元到上万元不等。有观点认为,“5000元的大学时代”已成历史,新的收费标准正逼近“万元门槛”。

具体案例显示:

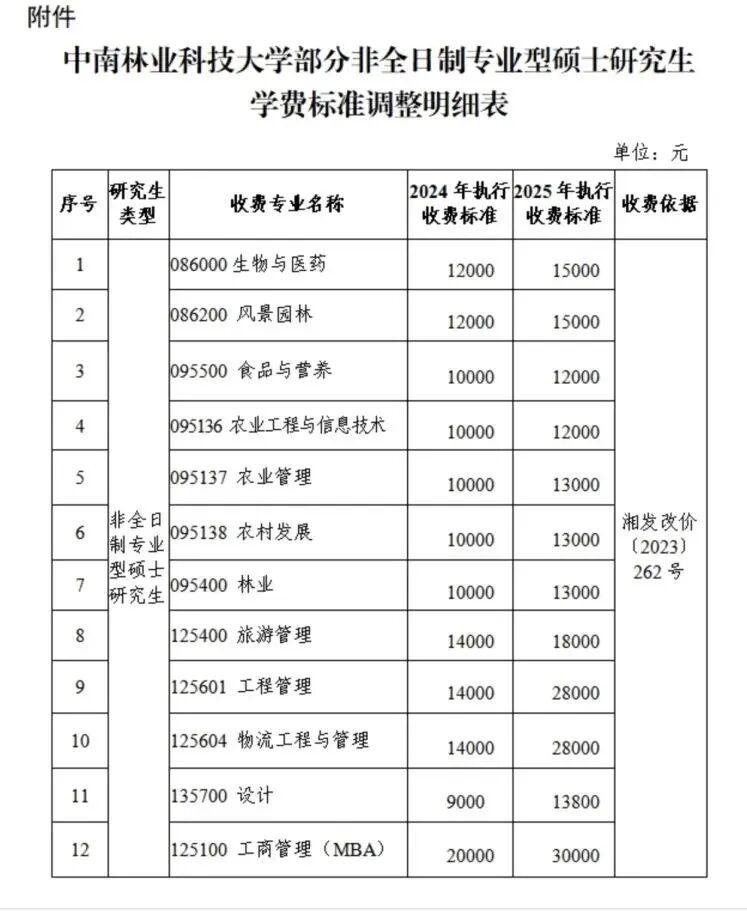

中南林业科技大学部分非全日制学费标准调整明细表/图源:中南林业科技大学财务处官网

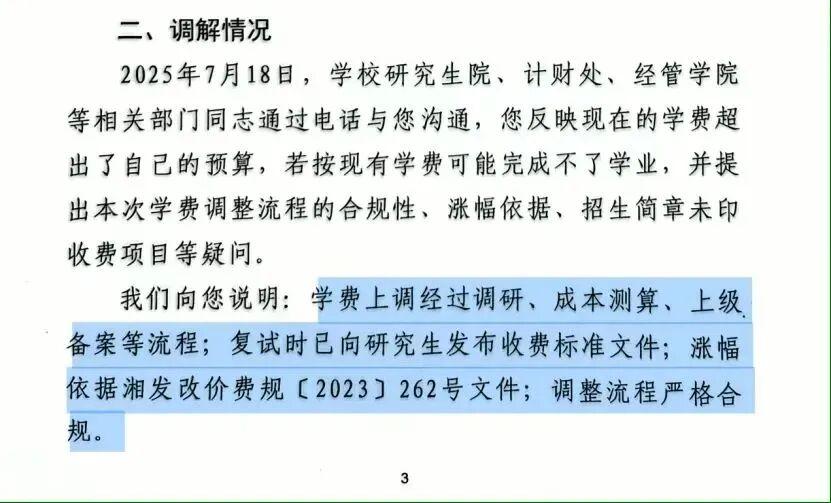

2025年7月,中南林业科技大学非全日制学费从1.4万元/年上调至2.8万元/年,引发学生关注。7月11日,学生向湖南省信访局反映问题,7月18日收到校方回应。校方表示,学费上调经过调研、成本测算和上级备案等流程,调整依据“湘发改价费规〔2023〕262号”文件,程序合规。

对于涨价原因,该校经管学院负责人解释称,主要源于教师薪资课酬和实验室设备采购等成本上升。同时,学费调整也参考了市场化定价逻辑和同类型学校收费标准。

中南林业科技大学答复称,学费调整流程合规

民办高校和中外合作项目的学费涨幅更为显著:

数据显示,不同学校、专业间的学费差距持续扩大,“上什么大学、花多少钱”成为家庭必须慎重考虑的问题。

事实上,这并非首次出现学费上涨潮。2007年国务院曾发布“限涨令”,要求五年内学费和住宿费不得超过2006年标准。2013年限涨期结束后,宁夏、重庆等六省市迅速调整收费,其中宁夏涨幅最大,多数专业收费提高五成以上。2016年,广东、江西等地也跟进调整。

过去,大学学费能够维持较低水平,主要得益于财政支持。2020年前后,多数本科院校学费仍在5000元左右,公办高校超过六成经费来自政府拨款。但随着教育规模扩张,财政压力日益显现。

1999年,全国普通本科招生人数仅130万。到2024年,这一数字已接近490万,本科在校生规模超过1200万。扩招带来校舍建设、宿舍扩容、实验室设备更新和师资增加等需求,而学费长期未涨,财政拨款增加幅度有限,导致人均经费下降,高校面临巨大成本压力。

大学教育从“精英教育”向“全民教育”转变,为年轻人提供了更多机会,但也使高校陷入成本困境。本轮学费集中上涨,实质是多年问题的集中显现。

要理解学费上涨的深层原因,需先了解高校的资金来源。高校收入主要来自学费、财政拨款、社会捐赠和校办产业。

对多数普通院校而言,缺乏雄厚校友基金和企业合作支持,地方高校主要依靠财政拨款和学生缴费。然而,教育部数据显示,2024年“高等教育”科目拨款比上年减少46亿元,2025年再次下调,官方指出“基本建设支出减少”,意味着新建校区、实验室等投入被压缩。

与此同时,高等教育规模持续扩大。2012年我国高等教育毛入学率为30%,2022年跃升至57.8%。2025届本科毕业生突破1200万,是20年前的近20倍。高校面临“人多钱少”的局面,提高学费成为“自救”方式之一,旨在弥补20年来学费冻结、财政紧张和扩招过快留下的缺口。

为应对挑战,制度开始调整。2020年起,教育部要求各地根据办学成本、财力状况动态调整学费,为新一轮涨价提供政策依据。地方随后启动听证会,讨论收费调整方案。

高校获得更多定价权。例如,云南提出“基准价+浮动区间”方案,多数学科学费上调500元,幅度约一成。江西结合“双高计划”,允许重点学校和专业群在基准价基础上适度上浮,最高增加10%。

民办高校情况不同,其几乎完全依赖学费。高收费曾支撑民办教育发展,但随着就业压力增大、性价比受质疑,高学费反而成为招生障碍。2021年,全国有9所民办高校倒闭,创历史新高。2024年招生季,许多民办大学即使多轮降分补录,仍招不满学生。

2025年,这一现象仍在延续。据媒体报道,广西部分民办高校最后征集志愿时表示“不受文化录取最低控制线限制”;云南一些民办高校启动第六轮征集志愿,录取分数线普遍比最初降低30分或40分。生源减少导致学费收入锐减,不少教师工作面临挑战,民办教育扩张红利正在消退。

学费上涨后,许多家庭开始重新评估:上大学还值不值?

20年前,这个问题几乎无需讨论。大学意味着稳定职业和更高收入,是改变命运的捷径。但今天,情况已发生变化。

一方面,高等教育供给扩大。2025届本科毕业生人数超过1200万,研究生招生人数从十年前的不足70万增至近140万。本科已成为新的“起跑线”。

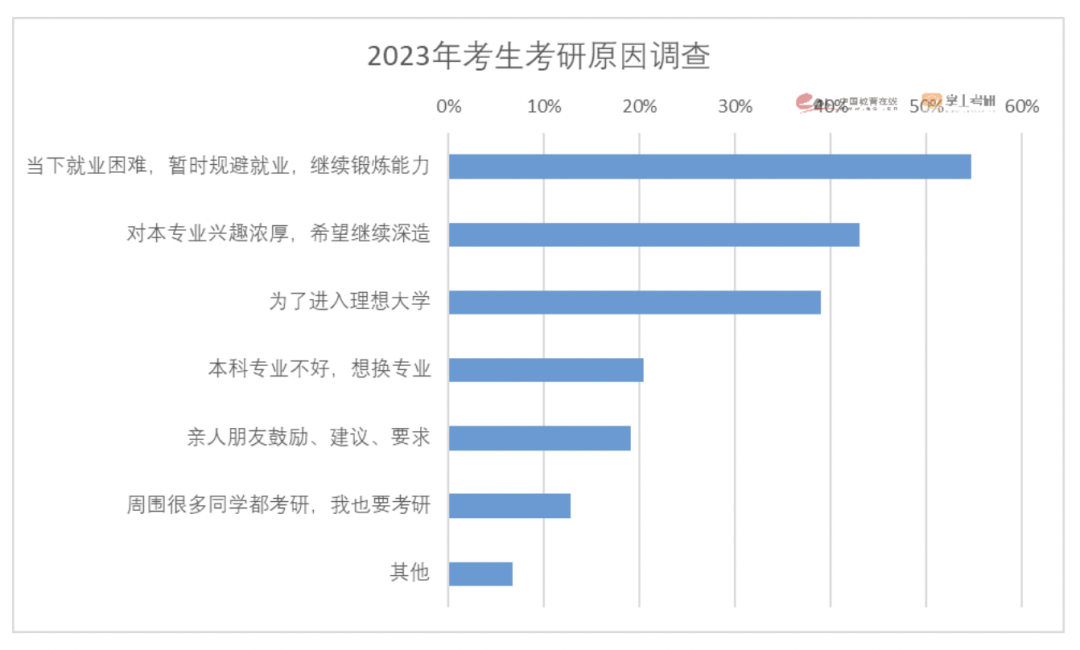

一份关于考生考研原因调查表,从其中可一窥考研规模创新高的根因

另一方面,教育回报下降。麦可思数据显示,近六成2024届本科生起薪在6000元以内,“月入过万”者不足一成。招聘市场出现“学历倒挂”,智联招聘报告显示,大专生录取率高于本科和硕博。铁路、制造业等行业更偏好专科生,2025年上海铁路局校招中,专科生录取人数是本科生的近三倍。一些企业甚至要求本科才能做调茶师或餐厅服务员,学历通胀现象突出。

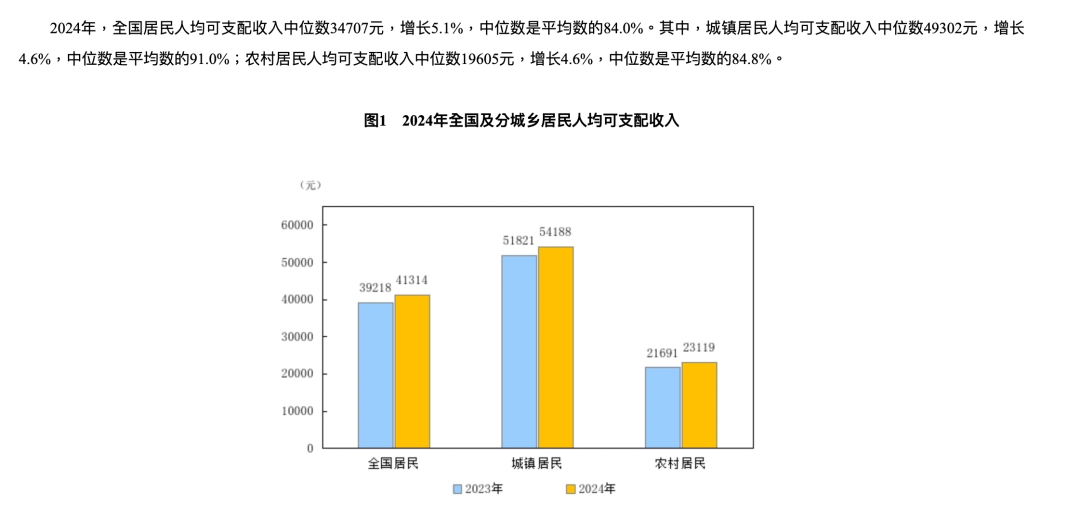

成本压力也不容忽视。学费上涨只是第一层,生活费同样水涨船高。谷雨数据统计显示,大学生月均生活费从上世纪90年代的200多元涨至如今接近2000元,翻了近十倍。四年下来,学费加生活费对不少小城家庭压力巨大。

例如,在武汉读大一的张同学是家里第一个本科生。当学费从3.8万元涨至6万元时,父母虽犹豫但最终决定支持。张同学父母在国企上班,年收入约20万元,虽能负担但不得不放弃换车计划。她表示:“如果再涨到七八万,可能就不会考虑了。”

张同学告诉盐财经,班里多数同学父母是体制内或企事业单位人员,鲜少有低收入家庭。对她而言,大学是塑造三观和认识人的过程,但未来是否考研,还要权衡费用和就业前景。

2024年全国及部分城乡居民人均可支配收入/图源:国家统计局

随着本科成为基本门槛,越来越多人瞄准研究生,但研究生学费涨得更快。金融、会计、国际商务等专硕尤为突出:过去三年间,东华大学国际商务专业从不足1万元飙升至10.9万元/年,两年总计21.8万元;复旦大学金融专硕收费25.8万元。同时,多数名校专硕不提供宿舍,学生只能租房。以北京、上海为例,便宜单间每月3000元,读研两年房租就要7万多,对不少家庭是一场昂贵的“二次投资”。

在社媒平台上,以上海为检索关键词,可检索出不少关于大学租房的供需帖

不同收入家庭处境截然不同。中产家庭尚能负担上涨学费,甚至愿意投入补课、留学费用,将教育视为长期投资。但对年收入三四万元的农民工家庭而言,一年上万元学费可能是收入的三分之一。助学贷款成为他们的选择之一。

2024年中国学生资助发展报告显示,过去一年发放国家助学贷款955.18亿元,比上年增加255.49亿元,增长36.51%,占资助资金总额的27.99%。

学费增长是否会影响社会对高等教育意义的评价?答案取决于就业市场能否创造更多高质量岗位,也取决于制度能否在公平与效率之间找到新的平衡。

深蓝财经新媒体集群发源于深蓝财经记者社区,已有15年历史,是国内知名财经新媒体,旗下账号关注中国最具价值公司、前沿行业发展、新兴区域经济,为投资者、上市公司高管、中产阶级提供价值内容,欢迎关注。