出品丨花朵财经观察(FF-Finance)

撰文丨华见

“你今日饮咗未?”

这句经典的粤语广告词,曾让无数学生和家长耳熟能详。然而,如今养乐多却陷入了困境,连自己都“饮唔落”(喝不下)了。

最近,养乐多总部发布公告,宣布2002年投产的华南首厂——广州养乐多第一工厂(即广州益力多)将于11月30日停产,产能将转移至10公里外的广州二厂及佛山三水基地。这一消息引发了一波回忆潮,不少网友感叹:“这是我从小喝到大的小甜水呀!”

养乐多(Yakult),在粤语地区被音译为“益力多”。其汉字包装和亲民营销策略,让许多消费者误以为它是国货品牌。然而,它实际上是一个如假包换的日本品牌。在最高峰时,养乐多曾日销760万瓶,年赚中国65亿,如今却悄然退缩。

PART.01

“养乐多妈妈”模式

故事要追溯到1930年,日本微生物学家代田稔在京都帝国大学的实验室里,经过不懈努力,成功培育出能够抵御消化液的“干酪乳杆菌代田稔株”。

养乐多创始人 代田稔(Shirota Minoru)

这位因幼年目睹乡邻染病而立志钻研预防医学的医学博士,或许未曾预料到,他于1935年将这种细菌融入糖水制成的小瓶饮料,竟在百年后演变为业务遍及39个国家和地区的跨国巨头。

1963年,代田稔推出了备受赞誉的“养乐多妈妈”配送制度。他的初衷是让家庭主妇们背着保温装备穿梭于街巷送货,这种以人情为纽带的模式,不仅解决了“最后一公里”难题,更给品牌注入了深入市井的“亲民”基因。

养乐多规定,一个区域只设一名“养乐多妈妈”以避免抢生意。她们每月有保底工资,还能拿到差不多50%的利润。在东南亚,有些做得好的“养乐多妈妈”收入甚至比白领还高。

如今,这一模式已传遍全球,全球有8万多“养乐多妈妈”,中国就有3000多。每天靠“养乐多妈妈”卖出的饮料占全球总销量的三分之二,差不多1800万瓶。在日本,2018年她们的销售额甚至比商超渠道还多,占了总销量的51.4%。

广州街头的益力多阿姨

散布在广东街头巷尾的益力多阿姨,其实也是养乐多的“正规军”。她们有底薪,有提成,还有五险一金。从网络招聘信息来看,益力多阿姨的月薪从2500元到8000元不等,卖得越多赚得越多。

有人说,现在的美团、饿了么分分钟吊打养乐多,这样的配送模式根本是失败的。事实上,她们打的是“温情牌”,不仅卖货,还介绍益生菌知识。从商业角度看,益力多阿姨承担了区域经理和业务员两种角色,主要模式为社区直销。

如今,这种“熟人营销”已经保持了60多年。不管怎么说,它养活了无数疲于照顾小孩的“宝妈”,也算是城市中的一抹温情。

PART.02

降维打击入华

千禧之年,中国乳酸菌市场还是一片蓝海。彼时常温奶主导乳业,低温乳酸菌饮料仅有太子奶等少数玩家,且主打“送礼场景”,定价偏高。

2002年,养乐多首次杀入中国,以“益力多”为产品名进入广州市场;2003年,又以“养乐多”为产品名在上海开售。

它破局的关键,正是创始人培育的“干酪乳杆菌代田株”。这种能耐受胃酸和胆汁的菌株,被包装成“100亿活菌护肠道”的核心卖点,精准击中中国人对“消化健康”的需求。更重要的是,养乐多采用100ml小瓶装,定价2.2元/瓶,既符合单次饮用习惯,又降低了尝试门槛。

真正把“小红瓶”钉进童年记忆的,是洗脑式营销广告。“您今日饮咗未?”“今天养乐多了没?”这些广告词开始刻入学生们的DNA。在学校里,连老师都会说“喝这个能不便秘”。

养乐多当年在中国市场的崛起,堪称教科书级别的降维打击。在蒙牛伊利还在卖力砸钱投广告的年代,它已经完成了“健康=益生菌=养乐多”的消费者心智绑定。

到2020年,养乐多彻底垄断市场:华南地区日销291.6万瓶,占全国近四成;冷藏乳酸菌市场份额超60%,年营收达65亿元。广州二厂、佛山厂接连落地,三地总产能冲到600万支/天,5瓶装11元的定价20年没涨,春节前仍常断货。

PART.03

捅了自己一刀

可好景不长,时间来到2021年,那时全球还笼罩在新冠疫情阴霾中。

当年3月,上海益力多在公众号宣称“益生菌对新冠防治有重要作用”,被上海市浦东新区市场监管局罚款45万元,理由是涉嫌虚假宣传。

养乐多连夜发道歉声明,称“旗下子公司在产品宣传上缺乏严格的审核,管理上存在严重漏洞”。

从当时的营收数据来看,45万元罚款对年赚65亿的企业不算多,但消费者心里的“健康滤镜”却碎了。

有人开始翻配料表,发现经典小红瓶每100ml含5.7g碳水化合物,主要是白砂糖。很多宝妈们被自媒体KOL(关键意见领袖)科普后,陆续丢掉了这个小红瓶的“滤镜”。

更要命的是,养乐多像被“钉”在了2002年。

进入中国20多年,核心产品始终是那支100ml小红瓶,哪怕2016年推低糖款、2024年加蜜桃味、2025年上0蔗糖款,也只是换了包装颜色,瓶型、菌株突破可以说是微乎其微。

有前市场部员工透露:“2022年我们就提议推300ml家庭装,总部担心影响经典款销量,拖了两年才落地,等上市时蒙牛的家庭装已经卖了半年,货架都占满了。”

事实上,养乐多在各国通常设立独立的生产基地和销售公司,以贴近当地消费者需求。但在日本本土做得显然更“上心”。他们早就卖起了低温酸奶、婴幼儿奶粉,甚至益生菌护肤品,产品矩阵差了不止一个量级。

而养乐多最大的护城河,是“活性乳酸菌”的心智占领。可当所有国内乳饮品牌都标配“益生菌”,这条河就成了谁都能趟的小水沟。

伊利、蒙牛等本土巨头,凭更庞大的渠道和灵活的产品矩阵,疯狂切分市场;君乐宝、简爱等新消费品牌,举着“0糖”“清洁配料表”“更多功能菌株”的旗帜,精准打击养乐多“高糖分”软肋。

内外夹击下,养乐多还没缓过神来,就被本土品牌打得落花流水。

2011年,蒙牛优益C乳酸菌含量达500亿/100ml,是养乐多5倍,单瓶2.5元还常“买一送一”;2013年伊利每益添抢占超市收银台货架。

而下沉市场,争夺更烈——蒙牛靠乡镇铺货+社区团购渗透,伊利联合美团优选推“9.9元3瓶”。

醒悟起来的养乐多,直到2023年才入驻抖音电商,但线上占比不足5%,远低于伊利达25%。

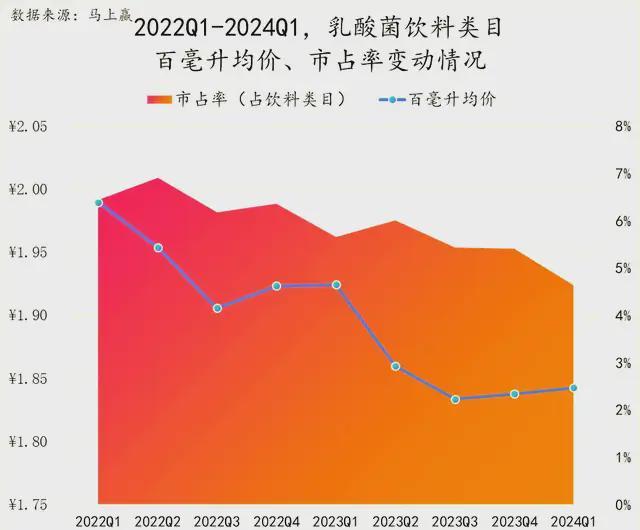

到了2023年,养乐多的市场份额跌到23%,蒙牛、伊利合计占比冲到38%;更糟的是,消费者开始转向更“天然”的替代品——2025年上半年,天猫平台益生菌粉销量涨了47%,西梅汁涨了62%,而乳酸菌饮料品类整体下降12%。

面对颓势,养乐多的应对显得手足无措。关厂成了最直接的办法——广州一厂关闭后预计每年能省1200万元固定成本,但销量能不能起色还是未知数。

数据显示,2025年一季度全国日均销量383.1万瓶,仍比2020年峰值低36%。

产品端的补救也没击中要害,推出的0蔗糖款比伊利同类型贵不少;HELLO KITTY 联名款线上热闹几天,线下却卖不动。

渠道转型更慢,比伊利晚布局即时零售,线上配送费高还没大额优惠,消费者自然不买账。

“养乐多的困境,是传统快消品牌的缩影。”乳业分析师宋亮点破关键,“它靠单产品、单渠道吃了20年,却没跟上现在的消费需求——现在的人要‘精准健康’‘高性价比’‘买得方便’,这三点它全没抓住。”

养乐多的故事不只是一个品牌的兴衰,更像中国消费市场从“增量时代”迈向“存量时代”的缩影——没有永远的王者,只有跟着需求快速迭代的幸存者。

更重要的是,养乐多应该清楚:中国消费市场已从认品牌广告、大单品垄断、线下为王,转向认成分数据、细分需求、线上线下无缝衔接,传统快消品牌需打破健康仅靠宣传、本土化只改名、转型等倒逼的误区,才能适配变革。