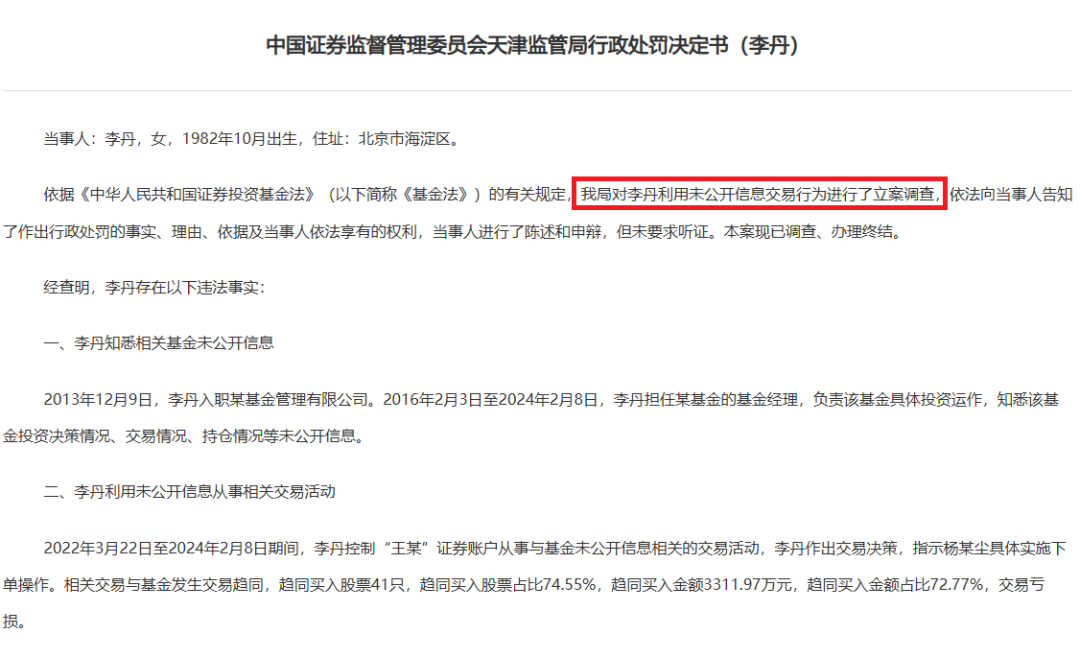

8月18日,天津证监局一纸《行政处罚决定书》撕开了基金行业又一起“老鼠仓”丑闻。经比对公开信息,涉案人员疑似为国寿安保基金前基金经理李丹,这位80后女基金经理在两年间控制他人账户进行趋同交易,涉案金额超3300万元,最终却以亏损收场并被处以60万元罚款。

3300万趋同交易反亏60万,80后女基金经理“操作翻车”

根据处罚决定书披露,2022年3月22日至2024年2月8日期间,李丹通过控制“王某”证券账户,与自己管理的基金产品进行趋同交易。其决策后指示杨某尘下单操作,41只股票的趋同买入金额达3311.97万元,占比72.77%,但最终交易亏损。这种利用未公开信息谋取私利的行为,严重违背了基金经理的职业操守。

公开资料显示,李丹自2013年11月加入国寿安保基金,历任研究员、基金经理助理至基金经理,管理过灵活配置混合、偏债混合型基金。但其业绩表现平平,国寿安保稳信、消费新蓝筹等产品在同类中排名靠后,暴露出专业能力的不足。

国寿安保基金隐瞒一年?合规漏洞引发信任危机

值得关注的是,李丹于2024年9月卸任最后一只基金并离职,而其违规行为发生在2022年3月至2024年2月。这意味着国寿安保基金最晚在2024年9月就应知晓相关情况,但直到2025年8月证监局处罚公告发布,这一事件才进入公众视野。机构对违规行为的滞后披露,不仅损害了持有人知情权,更动摇了市场对资管行业的信任基础。

对此,国寿安保基金回应称,涉事前员工行为属个人违规,公司将持续推进合规文化建设,对违规行为“零容忍”。但市场质疑声未平——若机构内控机制有效,何以让违规操作持续两年之久?

行业乱象频发:从“报恩”到“报仇”的荒诞剧

类似案例并非孤例。2018年,平安基金前基金经理史献涛为“报恩”教嫂子炒股,操作其账户进行3.19亿元趋同交易,最终亏损376.4万元,被判有期徒刑三年、缓刑四年,罚金50万元。更讽刺的是,其管理的平安智慧中国基金任期亏损38.66%,同类排名倒数第二,专业能力遭广泛质疑。

而公募行业涉案金额最高的“马乐案”更显触目惊心。2011-2013年间,博时基金原基金经理马乐利用未公开信息交易10.5亿元,非法获利1883万元,虽因自首情节获从轻处罚,但仍被判三年有期徒刑、罚金1913万元。该案成为司法机关严惩“老鼠仓”的标杆,彰显了法律对金融犯罪的零容忍态度。

法律红线与职业底线:资管行业如何回归本源?

从原浦银安盛许文峰、华安基金张亮到交银施罗德李旭利,一系列“老鼠仓”案件暴露出部分从业者既缺乏投资能力,又丧失职业操守。他们手握投资者信任,却试图通过内幕信息牟利,最终或亏损、或入狱,不仅自毁前程,更严重损害行业声誉。

更值得警惕的是,机构对违规行为的隐瞒与滞后披露,正在侵蚀公众对资管行业的信任。金融市场的基石是公平与诚信,基金经理作为受托管理者,理应敬畏市场、恪守规则。唯有机构强化内控、监管持续高压、从业者坚守初心,才能肃清行业乱象,让资管行业真正回归“受人之托、代人理财”的本源。