图片来源:摄图网_500626473_

"一个与济南颇为相似的城市"——山东当地媒体曾用这样的表述形容福州。作为东部沿海经济大省的省会城市,济南长期面临青岛的经济压制,省会首位度在全国排名靠后;而福州也曾被泉州超越多年,在省会城市中的存在感相对较弱。这种相似的城市发展困境,让两座城市在区域竞争中形成了独特的"镜像关系"。

2020年成为重要转折点,济南与福州双双突破万亿GDP大关,开启"强省会"战略新篇章。山东省明确提出提升济南省会首位度,福建省则将福州作为数字经济发展的核心载体。当"十四五"规划进入收官阶段,两座城市再次展开深度互动:2024年福州党政代表团访问济南后,2025年11月5日至6日,济南市委书记刘强率团南下福州,展开为期两天的考察学习。

值得关注的是,经济数据已显现出发展格局的变化。自2022年起,福州GDP连续三年领先济南,其省会首位度从2020年的22.82%提升至2024年的24.65%,而济南同期首位度始终徘徊在14%以下,距离山东省设定的2025年16%目标仍有差距。这种发展态势的逆转,促使济南将学习目光投向南方。

<赶超:数字经济引领转型

两座城市的深度互动可追溯至三十年前。1992年济南与福州缔结友好城市关系,但真正将合作聚焦于"强省会"战略始于近年高频互访。2020年突破万亿GDP后,福建提出"数字福州"建设,山东则着力打造"智造济南",数字经济发展成为双方竞争的新赛道。

福州的转型成效显著:数字经济规模从2018年的2800亿元跃升至2024年的7900亿元,年均增长近20%,对经济增长贡献率从35%提升至56%。这种增长背后是清晰的产业路径——以数字中国建设峰会为契机,推动纺织、化工等传统产业智能化改造,同时培育新型功能材料、光电等战略性新兴产业集群。

在福建省内,福州的经济地位持续巩固。2021年重返全省经济总量首位后,其领先优势逐年扩大,与泉州、厦门的差距从2020年的不足500亿元扩大至2024年的超1200亿元。这种"强省会"效应与数字经济驱动密不可分,厦门大学经济学院丁长发教授指出:"福州通过数字技术赋能传统产业,实现了弯道超车。"

济南此次考察重点聚焦产业升级路径。代表团实地走访恒申控股集团、东南汽车等企业,深入研究全产业链布局和新能源转型案例。恒申集团从尼龙绳生产起步,通过数字化改造构建起全球最大己内酰胺生产基地,其产业生态圈模式为济南高端制造提供重要参考。数据显示,福州569家数字化转型试点企业关键工序数控化率达74.94%,较改造前提升12.1个百分点。

转型:制造业智能化突围

经济数据对比揭示出结构差异。2025年前三季度,济南GDP领先福州420亿元,但全年数据往往被反超——2024年济南四季度被福州超越700亿元,差距主要出现在第二产业。济南规上工业增加值增速为6.4%,低于福州的9.0%,二产增加值差距达605.14亿元。这种"季度领先、年度落后"的现象,反映出产业转型深层次挑战。

济南传统产业优势与转型压力并存。机械制造等产业基础雄厚,但大数据、生物医药等新兴产业集群效应尚未充分显现。为此,济南出台制造业数字化转型专项行动,计划到2027年实现规上企业数字化覆盖率90%。这种转型决心在考察中体现明显——代表团重点关注福州智改数转经验,特别是如何通过数字化改造培育省级战略性新兴产业集群。

福州的产业协同模式提供新思路。恒申控股构建的全球产业生态圈,不仅实现自身壮大,更带动上下游企业集聚。这种"链主企业+产业集群"的发展模式,与济南打造高端装备、新能源汽车产业链的规划形成呼应。两市科技局近期签署的合作协议,明确将在科技创新平台共建、技术成果转化等领域深化合作。

画圈:都市圈协同发展新范式

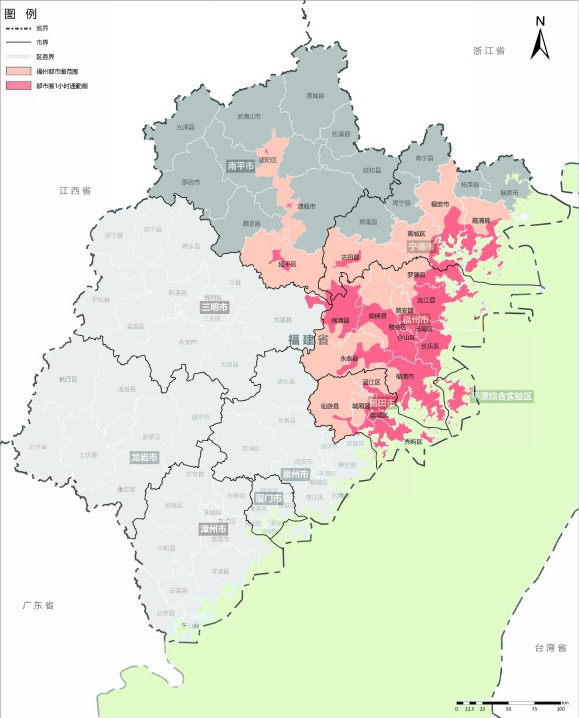

区域竞争新格局下,都市圈建设成为关键抓手。福州都市圈2021年获批国家级,成为全国第二个、东部首个跨区域都市圈,涵盖福州、莆田、宁德、平潭四市一区。获批四年来,福州GDP时隔22年重返全省首位,对周边城市辐射带动作用初显,但丁长发教授指出:"当前福州的虹吸效应仍强于扩散效应,区域均衡发展需进一步加强。"

济南都市圈2024年初获批,成为北方第五个国家级都市圈。根据规划,到2035年将建成具有国际影响力的现代化都市圈。但内部协同挑战同样存在:济南经济发展研究中心郑博川研究显示,都市圈内城市产业同构化明显,资源配置存在分散化倾向。这种"圈内竞争"现象,在机械制造、新材料等领域尤为突出。

面对挑战,专家提出差异化发展路径。丁长发教授建议:"东部省份应构建多中心均衡发展格局,省会城市需保持开放姿态,与省内其他都市圈形成功能互补。"这种思路在山东体现明显——青岛在港口经济、营商环境方面优势突出,济南都市圈建设正着力强化与青岛的功能联动,避免同质化竞争。

此次济南福州互动,折射出区域发展新逻辑。当"强省会"进入深水区,单点突破已不足以应对竞争,跨区域协同成为必然选择。两座城市在数字经济、产业转型、都市圈建设等方面的经验互鉴,不仅关乎自身发展,更将影响山东、福建两省在全国区域竞争中的位势。这种"南北对话"形成的创新范式,或为东部省份协调发展提供新思路。