“最疯狂的时候,一天玩十几个小时是常态。”冯骏回忆起高中时的沉迷经历,仍心有余悸。午饭后锁上房门,戴上耳机,在虚拟世界中刀光剑影,母亲的询问被隔绝在门外,只留下一句“游戏有这么好玩吗?”的叹息。如今刚上大二的他,直到2019年才得知:游戏成瘾已被世界卫生组织列为疾病,与赌博同属“成瘾行为障碍”。

游戏成瘾:从行为问题到医学诊断

亚洲尤其是东亚地区,成为游戏障碍的高发区。《2024中国游戏产业未成年人保护报告》显示,中国未成年网民规模达1.96亿人,互联网普及率97.3%,其中约5%的青少年存在游戏障碍问题。2019年,《国际疾病分类》第11版(ICD-11)正式将“游戏障碍”纳入疾病分类,要求持续12个月以上方可诊断,但症状严重者可缩短观察期。

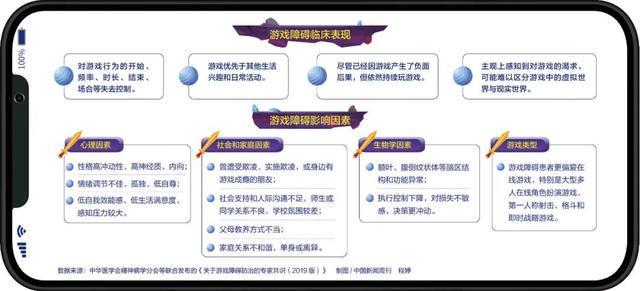

诊断标准:失控、优先、不顾后果

上海市精神卫生中心康复科副主任钟娜指出,确诊需同时满足三大特征:

争议随之而来。2013年美国精神病学学会将“网络游戏障碍”列入附录,认为需进一步研究;2019年ICD-11发布后,欧美游戏行业机构质疑诊断标准可能掩盖抑郁症等共病。钟娜强调:“临床存在大量需要系统干预的案例,严格诊断是为了推动规范研究。”

成瘾机制:大脑奖赏回路的“病理性激活”

北京回龙观医院成瘾医学中心主任杨可冰分享了一个典型案例:一名“985”高校大一学生因自由时间骤增,生活被游戏彻底吞噬,最终收到退学警示。该中心患者以12-18岁青少年为主,核心问题常与抑郁症、多动症等共病相关。

游戏成瘾的生物学基础在于大脑奖赏回路的异常激活。北京师范大学心理学部教授张锦涛解释:“游戏通过即时反馈、精美视听刺激吸引青少年,而他们前额叶发育未成熟,理性判断能力较弱,更易陷入‘冲动-满足-更冲动’的循环。”

治疗困境:反复发作与全病程管理

游戏障碍的治疗需心理、药物、物理手段综合干预:

杨可冰坦言:“治疗难度不亚于戒赌、戒烟,复发率高达60%以上。”回龙观医院采用全病程管理,患者首次康复后若再次失控,需启动二次住院治疗。“就像管理慢性病,持续干预才能维持稳定。”

家庭与社会的角色:早期识别比治疗更重要

内蒙古财经大学心理咨询师严云鹤指出,社会工作者可联合家庭、学校形成“治疗同盟”,从环境层面干预。张锦涛团队研究发现,通过自我认知训练,可降低大学生对游戏的心理依赖。冯骏的案例印证了这一点:他通过登山运动找到新成就感,日均游戏时间从十小时缩减至两小时。

家长必知:这些信号需立即干预

全球仅三成游戏障碍患者知晓求助渠道,日本调查显示仅1%曾咨询专业机构。杨可冰建议家长关注以下信号:

“即使未达疾病标准,医院也可提供时间管理、情绪调节等指导。”钟娜补充,上海精神卫生中心已开展“家校联合预防”,通过早期筛查阻止病情恶化。

游戏障碍侵蚀的不仅是青春,更是未来。正如杨可冰所言:“25岁前是干预黄金期,错过可能造成永久性社会功能损伤。”当虚拟世界的刀光剑影取代了现实的阳光与树冠,或许该问问自己:我们真的准备好面对这场“没有硝烟的战争”了吗?

(应受访者要求,文中冯骏、航航为化名)

发于2025.11.24总第1213期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:游戏成瘾,如何治疗?

记者:孙厚铭(sunhouming1@163.com)

作者:胡可欣

编辑:杜玮