27年深耕,欣旺达从“小作坊”成长为行业巨头

1997年,深圳一间普通民房里,欣旺达还只是一家靠镍氢电池谋生的小作坊。谁也想不到,27年后的2024年,这家曾经名不见经传的小企业,已跻身全国动力电池装车量前十,年营收突破560亿元,并再度登上《财富》中国500强榜单,排名超过亿纬锂能,稳居第299位,实现了从“丑小鸭”到“白天鹅”的华丽蜕变。

从消费电子到动力电池:2008年的关键转折

欣旺达的崛起,始于2008年的一次战略转型。彼时的欣旺达,已在消费电子电池领域做得风生水起,全球每三部手机中,就有一部装着它家的电池。然而,公司管理层敏锐地察觉到消费电子市场逐渐饱和的趋势。于是,欣旺达果断叩开了动力电池的大门,埋下了第二增长曲线的种子。

但转型之路并非一帆风顺。消费电池和动力电池,虽然都带“电池”二字,但后者门槛却高得多,更别说前头还横着宁德时代、比亚迪两座大山。那么,作为后进者的欣旺达,要如何才能在夹缝中长出属于自己的根呢?

差异化路线:避开巨头,寻找市场缝隙

欣旺达的答案藏在“不硬碰、找缝隙”的智慧里。公司巧妙地避开了与宁德时代、比亚迪的正面硬刚,选择了“HEV(混动汽车)和BEV(纯电动汽车)超级快充”两条差异化路线。

在HEV领域,欣旺达凭借过硬的技术实力,在2018年成功拿下法国雷诺的订单,之后又赢得了吉利、理想等客户的青睐。到2024年,公司已然成为全球第二大混动电池供应商。

纯电领域:快充技术缓解用户焦虑

在纯电领域,欣旺达同样玩出了新花样。公司将HEV电池的高功率技术“平移”过来,于2022年推出4C闪充电池,2025年又升级到12C版本,实实在在缓解了用户的充电焦虑。

这套“混动筑基、快充破局”的组合拳,使得欣旺达在2025年1-9月成功冲进国内动力电池装车量第六名,算是站稳了脚跟。

业绩增长与亏损并存:挑战与机遇并存

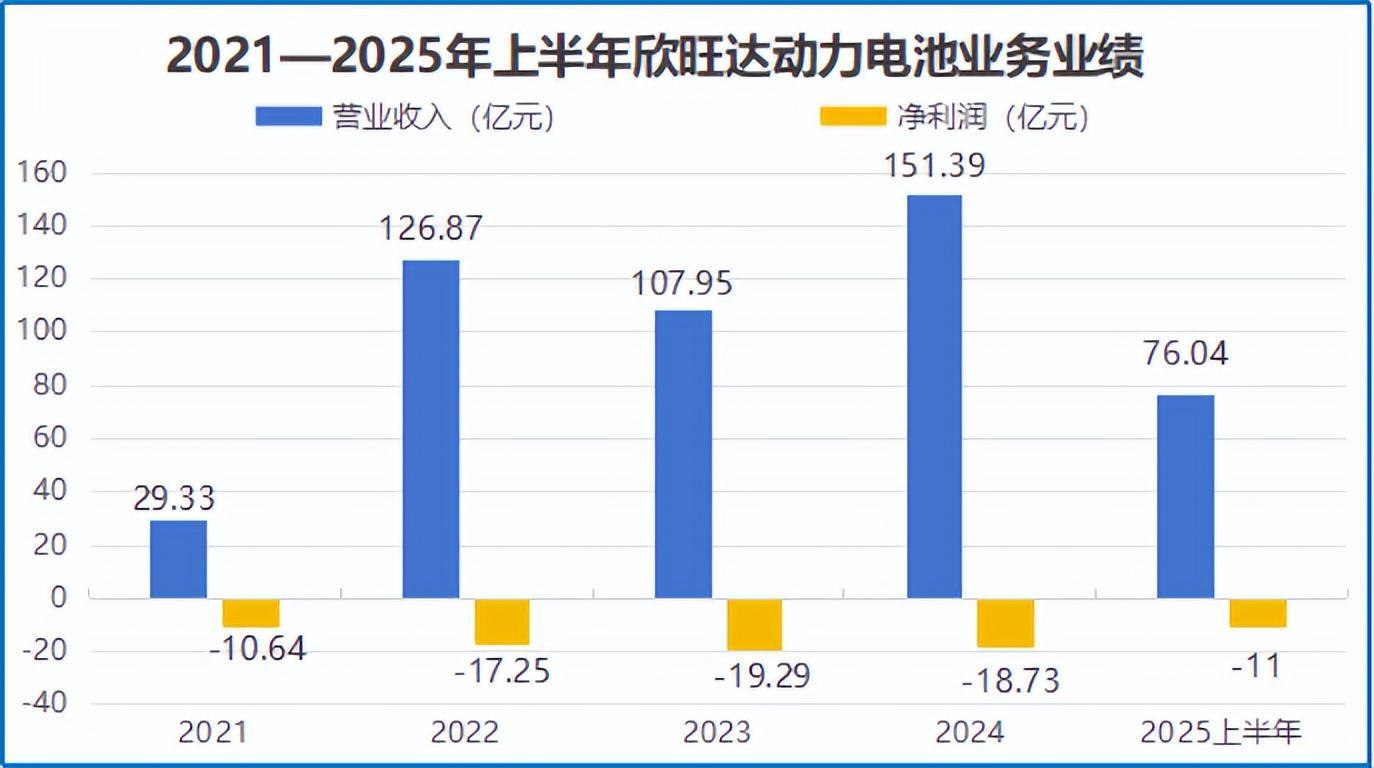

然而,站在巨头身后,欣旺达的动力电池业务目前还不够“茁壮”。从数据上看,公司动力电池业务营收从2021年的29.33亿元涨到2024年的151.39亿元,看似增长迅猛,但却依旧没能逃过亏损命运。2021-2024年,欣旺达动力电池业务三年累计亏损接近66亿元。

究其原因,还是卡在了“价格”和“规模”两个坎上。价格上,由于动力电池市场竞争加剧,再叠加原材料碳酸锂价格持续下滑,欣旺达的动力电池平均价格已降至2025年上半年的0.47元/Wh。再看规模,2025年1-9月公司的动力电池装车量16.49GWh,而宁德时代高达210.67GWh,比亚迪也有111.21GWh,与巨头相比,体量差距较大。

破局之道:技术深耕与市场突围

面对挑战,欣旺达的破局之道聚焦于“技术深耕”与“市场突围”两大方向。

其一,技术上发力固态电池,以前沿布局抢占未来先机。作为下一代电池技术,固态电池凭借高能量密度、高安全性的优势,被视为行业破局的关键。欣旺达也早已加大研发力度,积极布局固态电池。2021-2025年上半年,公司研发费用投入超过130亿,比国轩高科、亿纬锂能都多,足以看出其对固态电池的重视和决心。

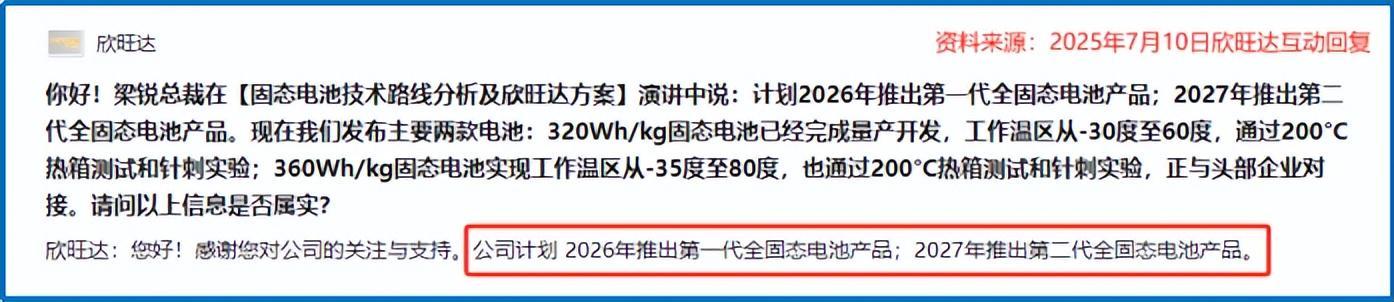

值得称道的是,欣旺达并未盲目追求一步到位的车规级全固态电池,而是采取了更为稳妥的策略——先从消费类半固态电池切入,以此为跳板,逐步向车规级全固态电池迈进。截至2025年9月末,公司消费类半固态电池累计量产已突破800万颗。同时,公司宣布计划于2026年推出第一代全固态电池产品,2027年推出第二代,技术迭代路径清晰可见。

更让人眼前一亮的是,欣旺达还将固态电池技术延伸至低空经济场景,推出了能量密度≥360Wh/kg的“欣・云霄2.0”航空电池。这种“消费级试水-车用级验证-跨场景落地”的路子,既降低了研发风险,又为未来攒足了盈利动能,透着一股稳扎稳打的务实感。

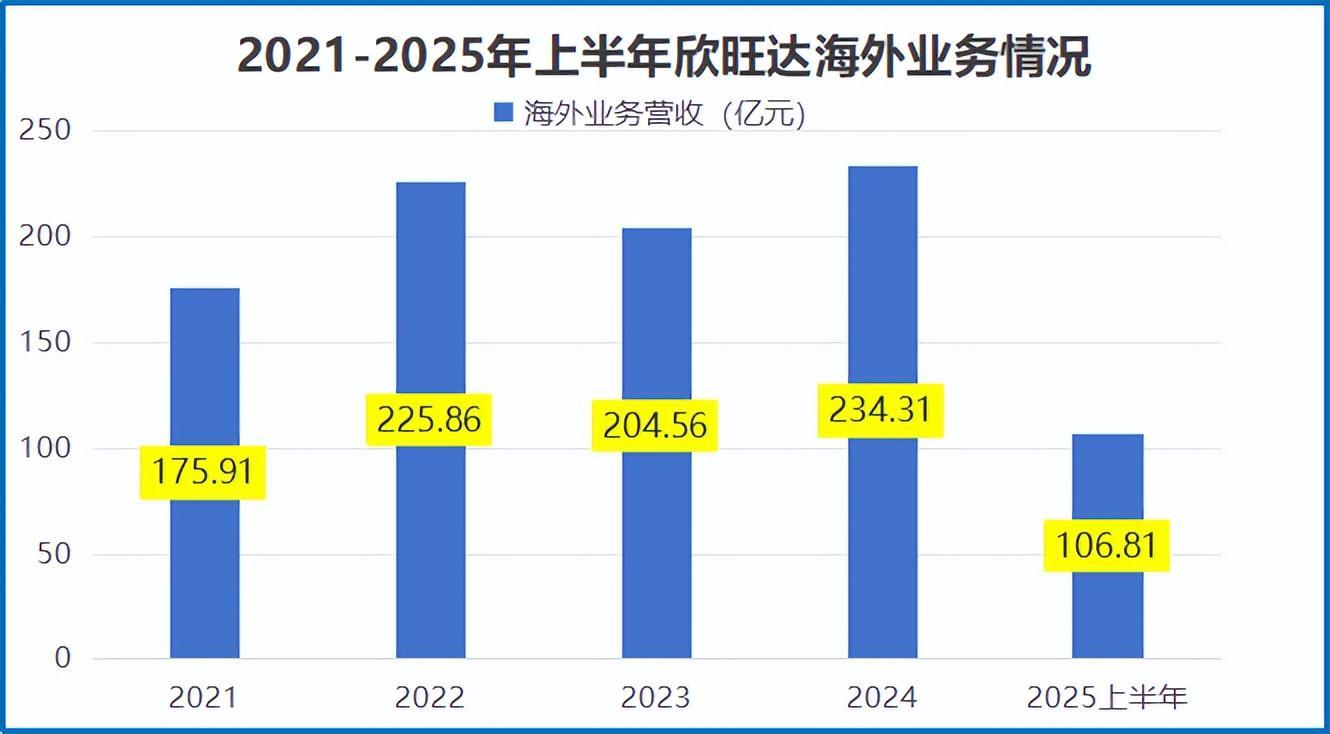

其二,市场上进军海外,以全球化布局破解规模瓶颈。面对国内低价竞争与头部企业挤压的双重压力,欣旺达没有陷入被动防守,而是主动将目光投向海外,将“本地化生产、本地化配套”作为破局关键。2025年上半年的营收数据,恰恰印证了这一策略的初步成效:欣旺达当期总营收269.85亿元,其中海外营收就达到了106.81亿元,占比近四成。

海外布局加速:聚焦欧洲与东南亚市场

未来,公司的重心将进一步聚焦在欧洲混动市场与东南亚新兴市场这两大阵地。具体来看,欧洲是混动汽车的主流消费市场,为此,欣旺达早已在匈牙利建了工厂,预计2026年正式投产。投产后,可直接供货给德国大众、雷诺等长期合作的欧洲客户。

而在东南亚市场,公司则抓住了“本土化产能空白”的机遇,计划在泰国投资超500亿泰铢建设电池工厂,这一计划也已在2025年3月得到泰国的正式批准。

为进一步加速海外布局,7月30日,欣旺达向港交所递交H股上市申请。并且,对于公司而言,赴港上市所募集的资金还可以缓解其资金压力,为后续的研发和市场拓展提供支撑。

未来展望:技术突破与规模效应并进

从小作坊到《财富》500强,欣旺达已在动力电池领域扎下根。当下的亏损,更像是技术投入与规模扩张必经的“阵痛”。当固态电池技术突破量产临界点,当海外产能释放形成规模效应,这棵在差异化路上顽强生长的“大树”,或许能在巨头林立的市场中,开辟出属于自己的繁茂天地。

以上分析不构成具体买卖建议,股市有风险,投资需谨慎。