文 | 萧田

近日,荷兰政府的一纸公告让中国科技企业闻泰科技(600745.SH)陷入前所未有的管理权危机。其全资子公司安世半导体(Nexperia)遭遇荷兰政府「部长令」冻结资产调整权限,CEO张学政职务被暂停,这场被业内称为「天花板级黑天鹅」的事件,不仅暴露了跨国并购的深层风险,更折射出中国制造在全球产业链重构中的转型阵痛。

核心资产失控:转型关键期的致命一击

2024年10月19日,安世半导体中国公司发布全员信强调国内业务运营正常,但此前荷兰政府已下达为期一年的资产冻结令。这场危机源于闻泰科技激进的转型战略——在ODM/OEM业务受「实体清单」冲击后,公司通过「甩袱」传统业务全力押注半导体领域。然而,从产品代工到核心器件的跨越,却让企业陷入「卖掉过去、赌注未来」的双重险境。

启示一:转型可以激进,但不能冒进

闻泰科技2018年启动的安世半导体并购案,曾被视为中国科技企业突破产业链瓶颈的标杆。这场「蛇吞象」交易存在两大先天隐患:

这场并购埋下双重隐患:外行如何指导内行?小公司如何驾驭大企业?尽管并购后安世半导体业绩飙升(2022年营收达23.6亿欧元,毛利率42.4%),但独立运营模式导致管理权争夺暗流涌动。2024年10月荷兰方面突然中断中国区员工薪资支付和系统权限,三位外籍高管更组建「危机管理委员会」扩大事态,暴露出跨国并购中文化与管理整合的深层矛盾。

启示二:并购关键在「并」不在「购」

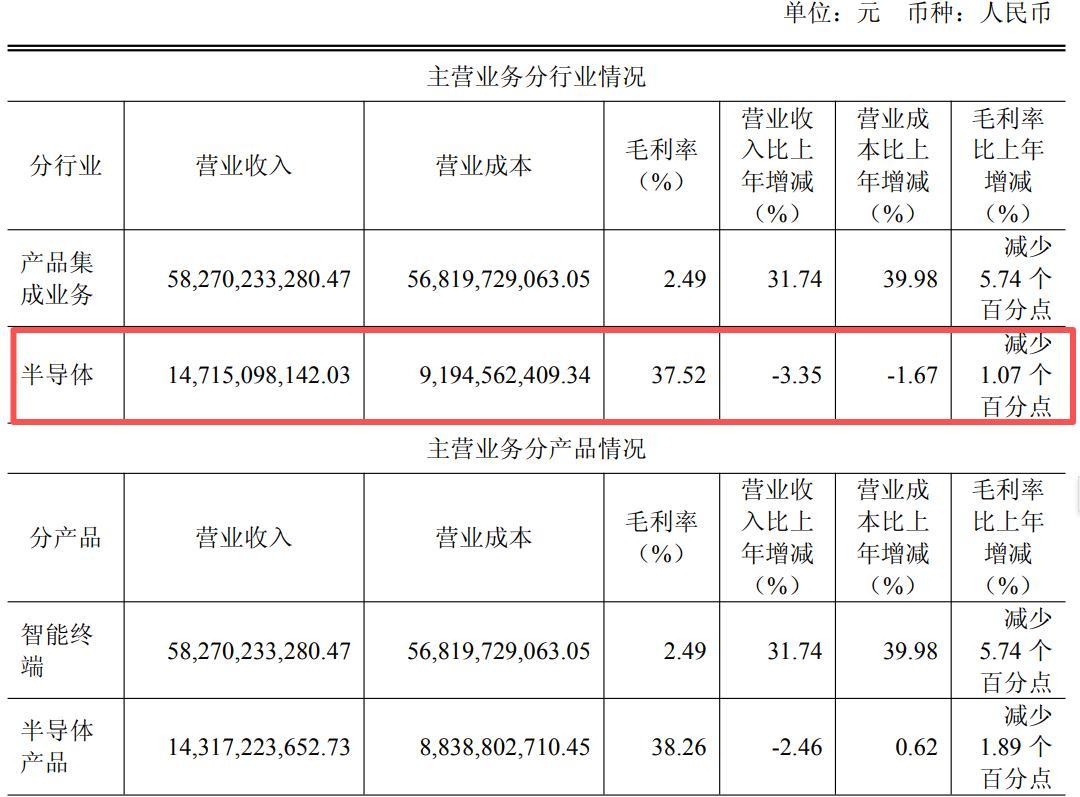

闻泰科技的危机本质是「代工思维」的延续。从收购广州得尔塔影像到英国NWF芯片厂,企业始终未能摆脱「造不如买」的路径依赖。2024年上半年,闻泰几乎清空传统ODM业务,将全部资源押注安世半导体,这种「破釜沉舟」式的转型在全球统计中极为罕见——企业跨国并购失败率超80%,核心原因在于技术内化与体系能力建设的缺失。

对比吉利收购沃尔沃、海尔收购GE家电等成功案例,闻泰的教训在于:

这场危机宣告,通过并购补齐短板的路径正在关闭,未来跨国并购必须直面「并购还要自身硬」的核心命题。

启示三:代工巨头的链主转型之路

闻泰的困境折射出中国制造的普遍挑战。作为2006年创立的手机ODM龙头,闻泰曾服务小米、华为等巨头,但2018年毛利率仅7.56%。与之形成鲜明对比的是,立讯精密等企业通过「链主模式」实现蜕变:

这些企业的共同特征是:

其转型路径揭示了「工匠→将军→盟主」的进化逻辑:掌握核心技术是立足之本,垂直整合提升竞争力,开放协同主导行业标准。这种链主模式正成为中国制造转型的主流方向。

产业重构下的中国方案

闻泰科技的危机不仅是单个企业的挑战,更是中国制造在全球产业链重构中的集体考验。当政治与安全因素压倒商业逻辑,过去「放手一搏」的并购路径已难以为继。这场博弈带来的倒逼效应,或许正是中国制造探索新成长方式的契机——通过技术创新、垂直整合与生态构建,实现从「代工」到「主导」的跨越。