出品丨花朵财经观察(FF-Finance)

撰文丨华见

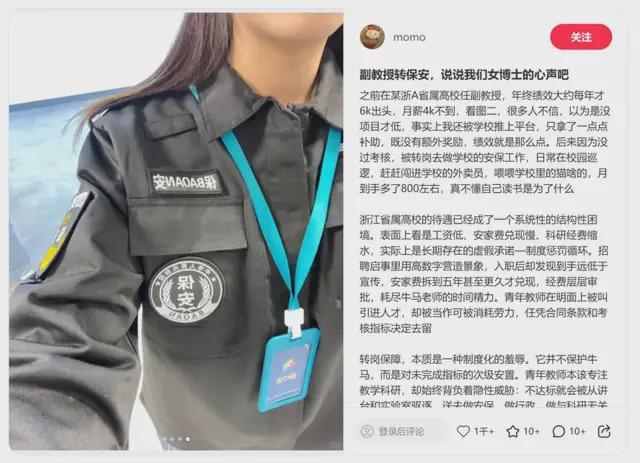

近日,一则来自小红书的帖子在网络上引发广泛关注:浙江某高校一名拥有华五高校本科学历及QS前50高校博士学位的副教授,因入职五年后未通过考核,从教学科研岗位转岗为校园保安。更具戏剧性的是,她透露新岗位的工资比此前副教授月薪高出800元。这一事件看似荒诞,却折射出中国科研教育体系中存在的深层问题,包括“非升即走”制度的执行偏差、“重科研轻教学”的评价标准,以及科研人员生存压力与国家科技进步之间的矛盾。

评价体系失衡:从副教授到保安的个体困境

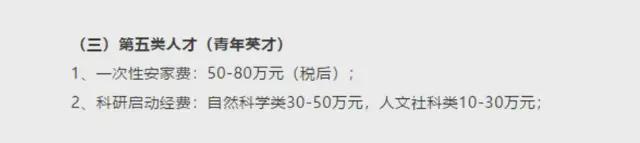

这位副教授的经历并非孤例,而是高校科研人员普遍面临的困境缩影。据其透露,入职时学校承诺“无需博士后经历直接引进为副教授,提供50万元安家费、编制保障及无‘非升即走’压力”。然而,实际执行中,50万元安家费需分10年发放,且需签订8至10年服务协议,中途离职需全额退还。其每月到手收入约4000元,年终绩效不足6000元,在杭州这样的城市仅能维持基本生活。

问题的核心在于考核机制。尽管未明确“非升即走”,但学校设置了“五年大考”,未通过者需转岗至后勤部门。该副教授需同时承担教学、科研及行政任务,最终因考核未达标转岗为保安。类似案例在高校中屡见不鲜:中部某211高校副研究员刘明,入职时携带1篇大子刊论文和2篇一区论文,但因3年考核期内未获项目,80万元安家费扣税后仅剩不到8万元,违约赔偿14万元后转岗至仪器平台管理岗,月薪不足8000元;34岁的特聘研究员王淼淼,每周需承担20节课时,长期焦虑导致肠道肿瘤,病愈后决定离开学术圈,转投药企担任技术顾问。

这些案例共同指向高校评价体系中“重科研轻教学”的失衡问题。即便标注为“教学岗”的教师,职称评定仍需发表一定数量的学术论文,导致“教得好不如写得好”的现象普遍存在。教学沦为“副业”,科研成为“硬指标”,行政事务则成为“额外负担”,最终使教师陷入“什么都做,什么都做不好”的困境。

724万人的科研队伍:支撑科技进步的核心力量

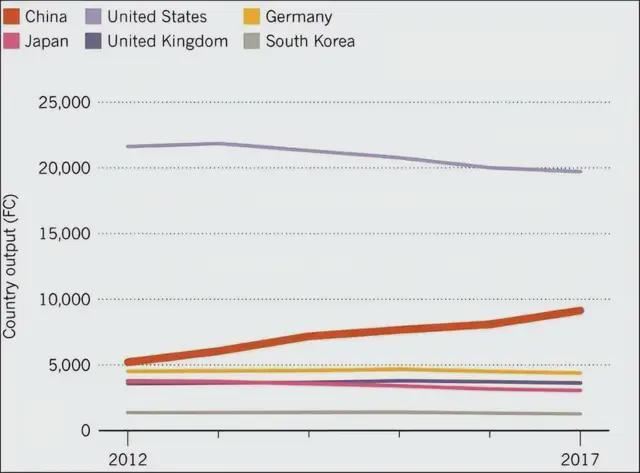

尽管个别案例引发争议,但将视角从个体转向整体,会发现中国科研人员规模已连续12年位居全球第一。根据科技部数据,2023年中国研发人员总量(按全时工作量折算)达724万人年,相当于全球每4名研发人员中就有1名来自中国。英伟达CEO黄仁勋曾指出,全球一半AI人才为中国籍。这一庞大队伍是中国科技进步的核心支撑。

从改革开放初期的“人才短缺”到如今的“规模全球第一”,中国用四十余年时间建成了全球最大的研发人才队伍。其成果体现在“天宫”空间站持续运行、“嫦娥”“玉兔”探月、“奋斗者”号深潜马里亚纳海沟、高铁里程突破4万公里、5G基站数量占全球60%以上等“大国重器”及民生科技突破中。这些成就背后,是数百万科研人员的持续攻关。

此外,科研队伍结构持续优化。“十四五”以来,基础研究人才从2021年的47.2万人年增至2023年的57.5万人年;高被引科学家数量从2021年的935人次增至2024年的1405人次,占全球总量的五分之一。年轻科研人员已成为主力:国家重点研发计划中,45岁以下项目负责人占43.3%;国家自然科学基金80%的项目由45岁以下人员承担,“嫦娥”探月、人工智能等领域团队平均年龄不足35岁。

个案与整体:科研体系改革的警示与方向

面对“为何科研人员水平参差不齐,但中国科技进步迅速”的疑问,答案在于“基数效应”。科技进步需要庞大的人才池以筛选顶尖人才。中国724万人的研发队伍,即便仅1%的人能取得顶尖成果,也需7万名高水平科研人员支撑,这一数量超过许多国家的研发人员总数。

近年来,中国科研投入与成果呈指数级增长。看似“水平一般”的研究,实则为创新奠定基础。例如,材料科学领域90%的论文聚焦现有材料参数优化,但最终促成了石墨烯、高温超导材料等突破;生物医学领域重复实验为mRNA疫苗、CAR-T疗法积累了数据;人工智能领域早期“跟风”研究为ChatGPT、大模型技术铺平了道路。

当前,中国正从“科技大国”向“科技强国”转型,过程中难免出现“速度”与“质量”的暂时不匹配。例如,此前“唯论文”的评价标准虽为快速提升学术眼界,但现已调整:国家自然科学基金推进“去帽子化”改革,高校试点“分类评价”,科研经费“包干制”“揭榜挂帅”等新模式鼓励解决实际问题。

副教授转岗保安的案例虽值得同情,但更应视为改革的警示。若考核制度更灵活,给予科研人员“试错空间”;评价标准更多元,不唯论文数量;保障机制更完善,解除生活后顾之忧,高校教师的“幸福指数”或将提升。事实上,改革已在推进:2024年起,多所高校取消“非升即走”的“一刀切”政策,改为“长聘+短聘”结合;部分省份提高科研人员基本工资,缩短安家费发放周期至3至5年。

看待中国科研圈,需超越“副教授转保安”等个案,既要关注“低质量论文”问题,更要看到724万研发人员的韧性、“天宫”“嫦娥”背后的创新活力,以及评价体系优化的努力。这并非“非黑即白”的议题,而是“在发展中解决问题”的过程。

科研体系的完善需要耐心。当研发队伍从“规模优势”转向“质量优势”,评价体系从“论文导向”转向“成果导向”,科研人员能安心研究,中国科技方能真正从“跟跑”迈向“领跑”。而那位转岗保安的副教授的故事,或许会成为转型期的一个“警示信号”——科技进步的最终目的,不仅是造出“大国重器”,更要让每一位科研人员得到尊重,实现自身价值。

*本文基于公开资料撰写,仅作信息交流之用,不构成任何投资建议