打开百度APP畅享高清图片

近日,解放日报·上观新闻接到市民小李的紧急求助。今年9月,他在某招聘平台看到"展会充场500人"的广告,日薪300元且标注"全程无风险"。报名后被拉入群聊,按要求提交身份证、银行卡等信息后,群主突然解散群组并消失。小李盯着手机屏幕,看着刚上传的证件照片,后背发凉——这些信息究竟会流向何处?

记者调查发现,当前市场上的充场兼职主要分为两类:一类是为商业活动凑人数制造热闹假象,另一类则是App注册充场,通过新人福利和推荐奖励牟利。在社交平台搜索"充场兼职",满屏都是"简单凑数日结300元""全程无风险"的诱人广告,吸引大量学生和上班族参与。但这些看似轻松的兼职背后,实则暗藏个人信息批量收割、数字身份盗用甚至诈骗犯罪的多重风险。

个人信息明码标价,一年后爆发危机

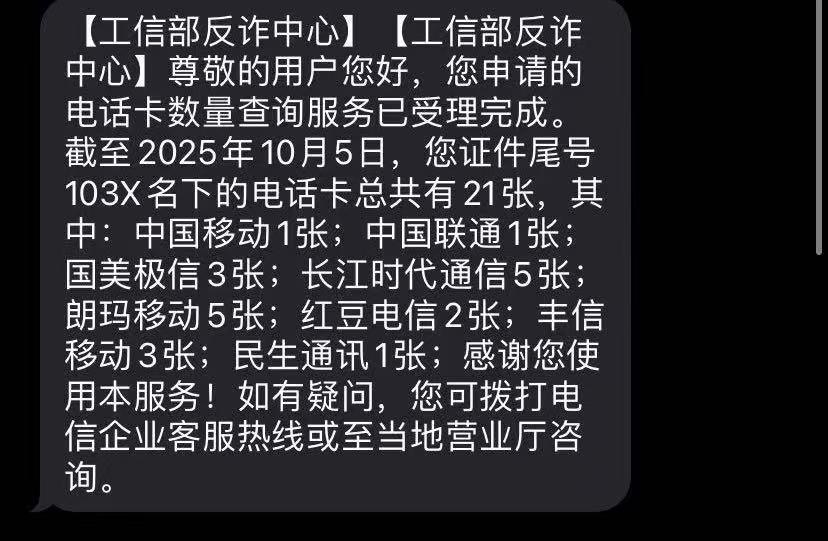

相较于小李的一无所获,市民小张虽然拿到了报酬,却付出了更惨痛的代价。今年9月,他前往营业厅办理新电话卡时,被告知名下已有21张电话卡,其中13张是"170"开头的虚拟运营商号码。通过工信部小程序查询,这些卡片注册时间集中在他去年参加的两次充场兼职期间。

小张名下竟有21张电话卡(工信部查询截图)

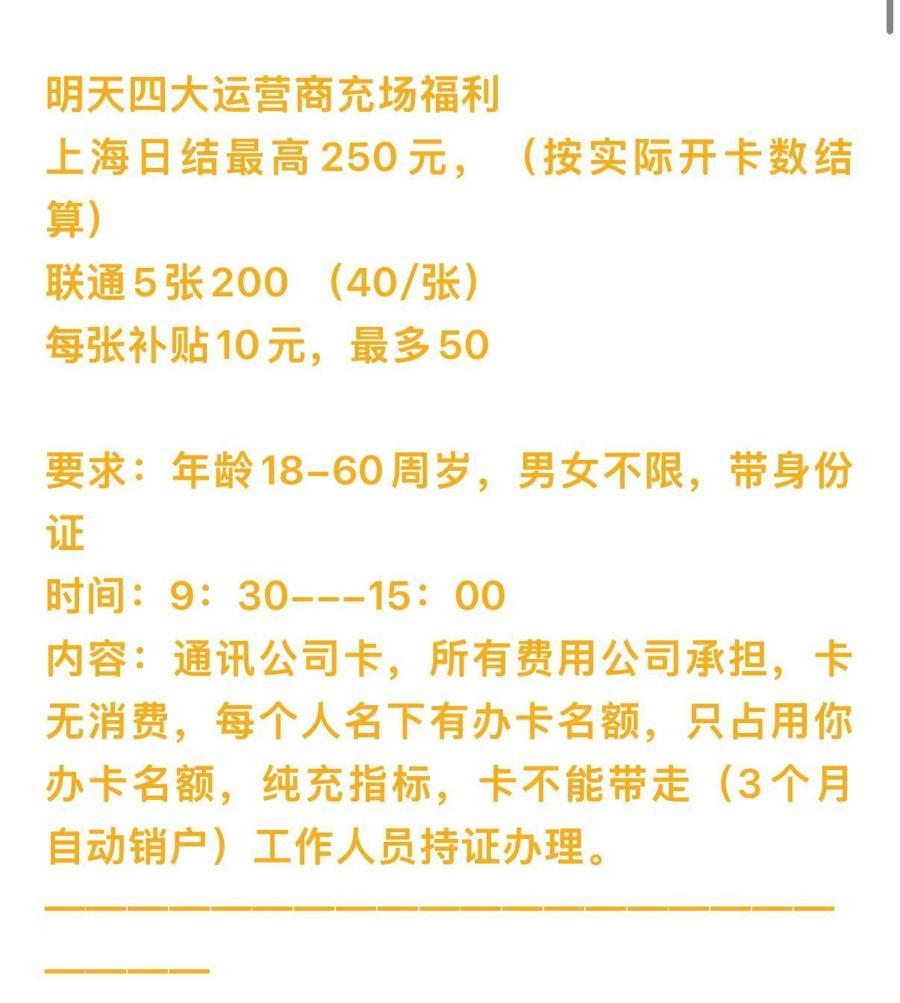

小张看到的电话卡充场招聘信息

回忆起两次充场经历,小张仍心有余悸:"第一次是给运营商冲业绩,用我的身份办了10张电话卡,说3个月后自动注销。第二次是App充场,要我们带着身份证、银行卡注册,完成后给260元报酬。"记者发现,这类招聘信息普遍存在,多数仅简单说明需要提高应用知名度,却对个人信息用途避而不谈。

记者亲历:个人信息在群聊中裸奔

记者暗访充场现场

9月某日,记者根据指引来到万科·七宝国际3期25幢315室。这个没有公司招牌的房间内,仅摆放着几张桌椅。9点前,已有20余名年轻人在等待。开门后,工作人员将参与者分成3组,每组配备1名组长。

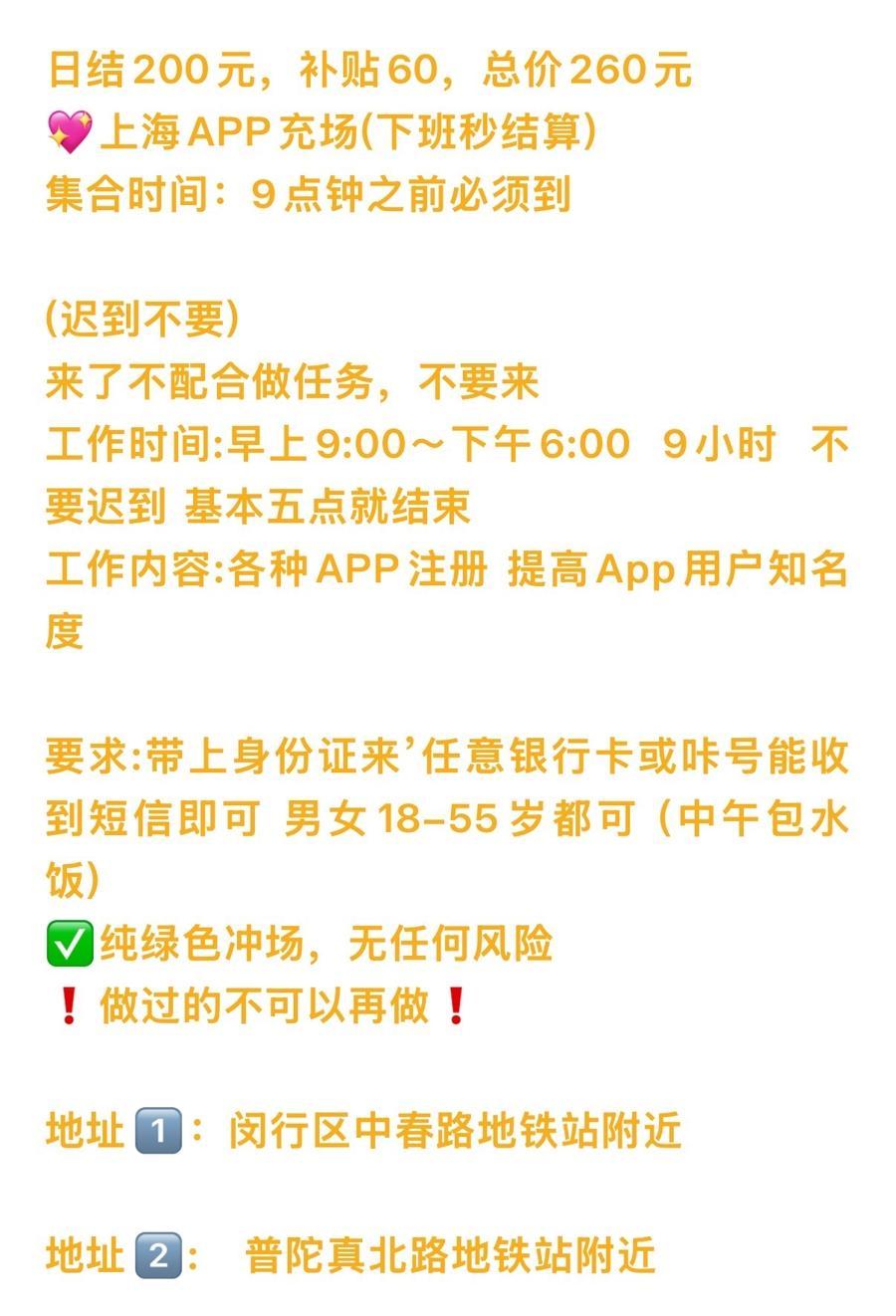

"先下载这些App,然后把姓名、手机号、身份证号、银行卡号发到群里。"组长的话让众人哗然。面对质疑,组长解释:"有些应用需要提前报备信息才能申办,这样能节省时间。"当记者提出私发信息时,对方不耐烦地表示:"信息绝对安全,不会扩散。"记者尝试添加其微信,却收到"该账号违反平台规定"的提示。

工作人员要求在群内提交个人信息

接下来的任务更令人震惊:记者被要求用组长提供的手机号注册数字人民币账户,并用自身身份证完成实名认证,再用带来的银行卡升级账户等级。当记者质疑此举相当于将个人信息与未知号码绑定时,组长竟称:"实名信息都是你的,可以之后再改。"操作完成后,组长以验收为由拿走手机,退出了该账户。

工作人员同时操作多个手机接收验证码

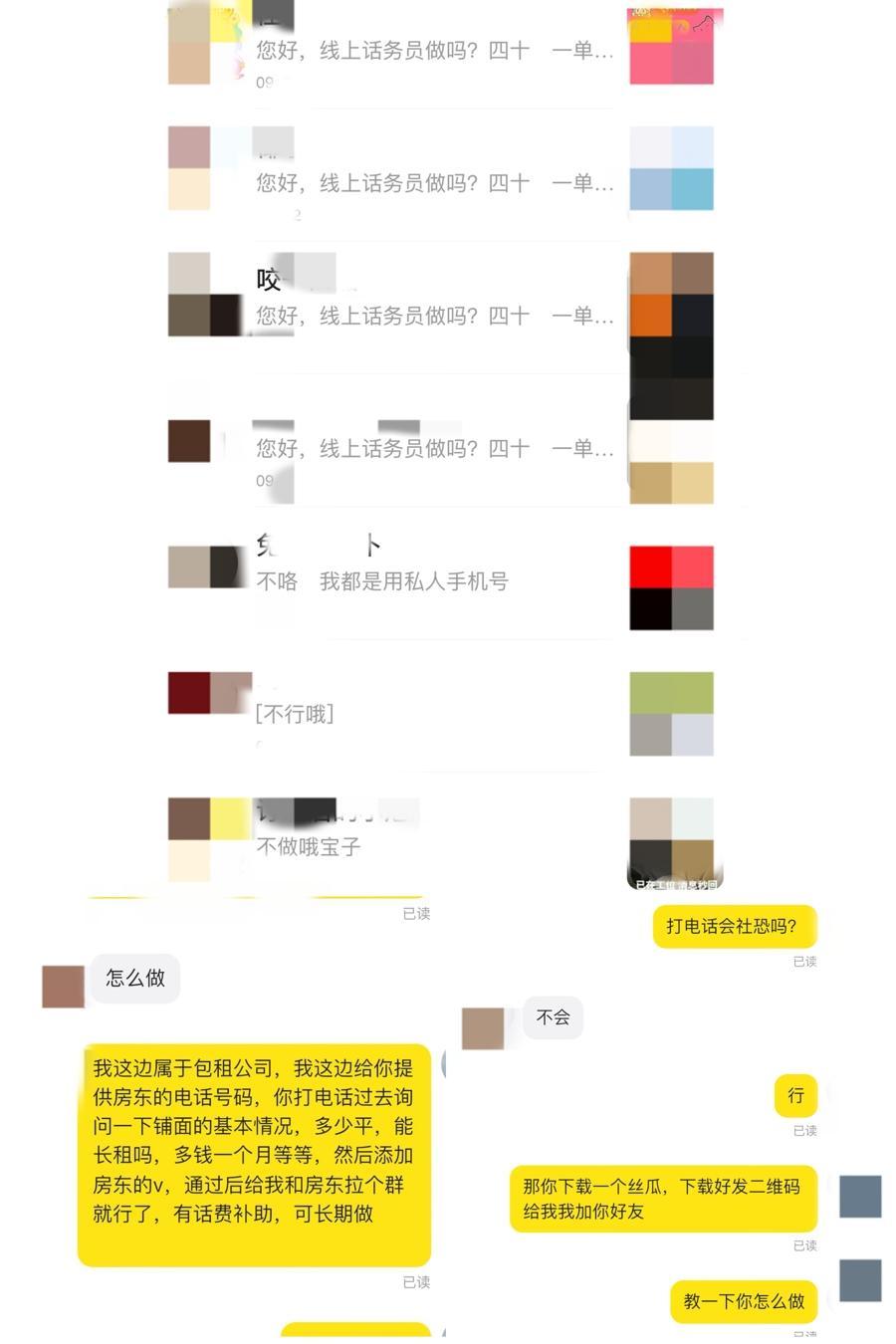

第二个任务是将记者实名认证的闲鱼账号,更换为工作人员提供的手机号和密码。当记者质疑安全性时,组长信誓旦旦保证:"只是完成平台拉新任务,绝对不会用于其他目的。"然而,操作完成后,记者账号突然弹出数十条"线上话务员"招聘消息,明显已被他人控制。直到两小时冷却期结束,记者才夺回账号控制权。

记者账号被他人发送诈骗信息

黑产链条曝光:50元拜师费即可入行

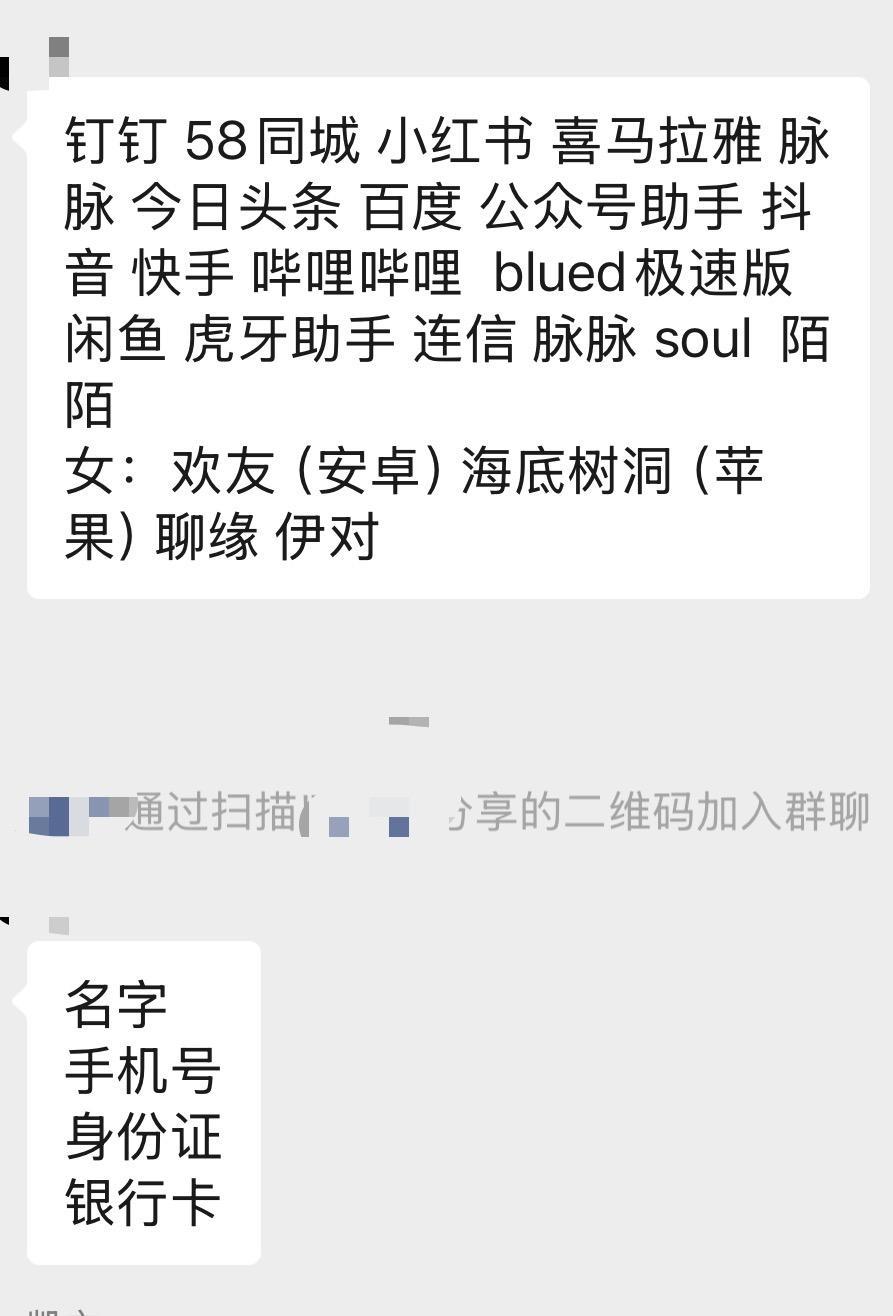

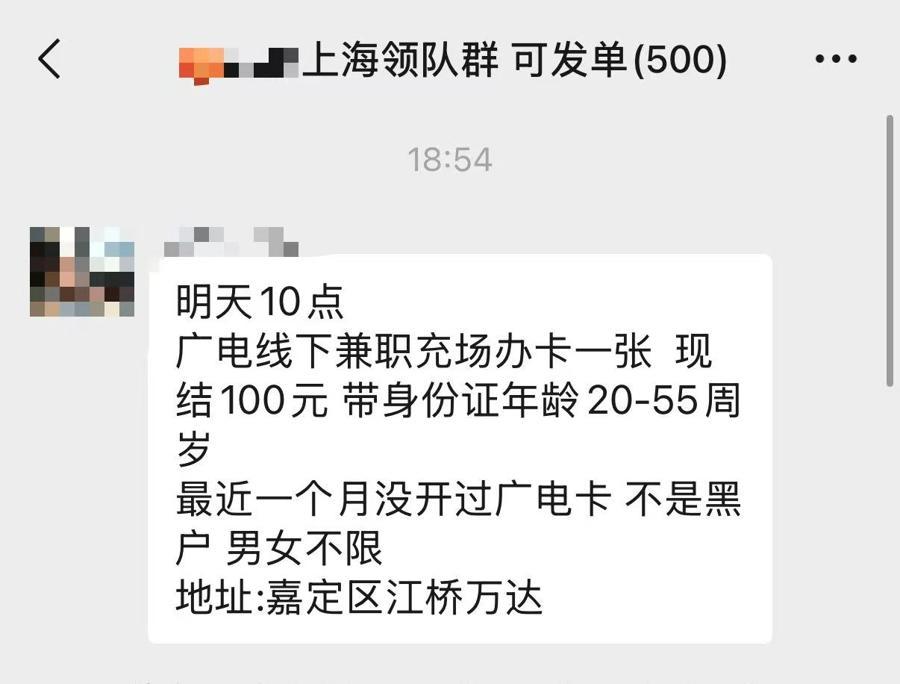

为摸清产业链,记者联系上兼职中介林某。对方表示,缴纳50元"拜师费"即可成为领队,获得兼职渠道并发布招聘信息赚取"人头费"。交费后,记者被拉入一个近500人的领队群,群内充斥着各类充场信息,每条招聘信息后都标注着5-50元不等的佣金。

领队群内充斥着各类充场信息

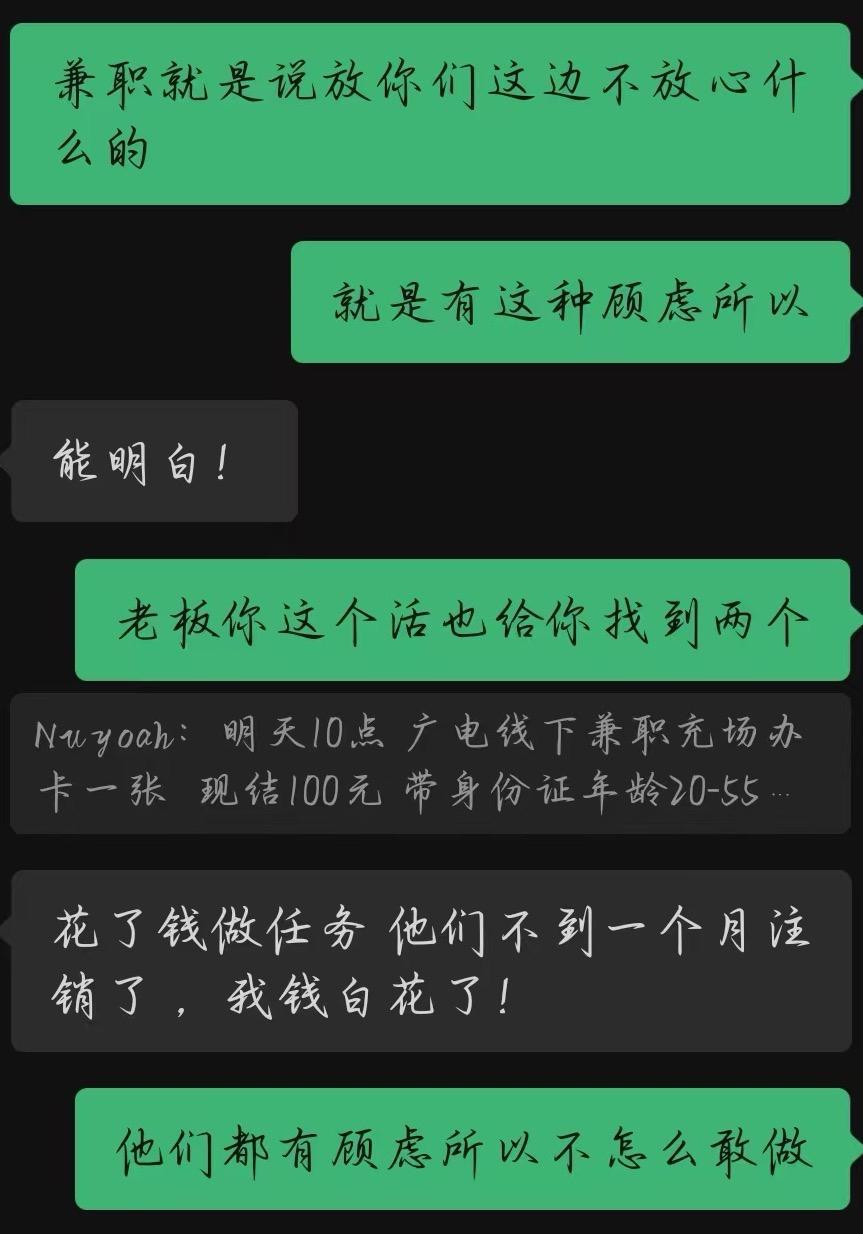

记者联系发布"广电卡充场"的领队,对方称上海地区工作人员未完成冲量任务,因此通过他们招聘。每成功介绍一人,领队可获20元佣金,求职者赚取100元报酬。当记者表达担忧时,对方发来与"号商老板"的聊天记录,试图证明安全性。但当记者继续追问时,其"老师"小九却警告:"类似号卡充场尽量不要去,谁也不知道卡会流向哪里。"

中介发来的与号商老板聊天记录

法律风险:可能构成帮助信息网络犯罪活动罪

这条"号商中介-充场工作室-求职者"的黑产链已形成完整闭环。公安部门此前披露,充场工作室以"高薪日结"为诱饵,实际是在收集个人信息用于贩卖。上海普世万联律师事务所律师刘泽若提醒,根据《反电信网络诈骗法》,任何单位和个人不得非法买卖电话卡、银行账户等,不得提供实名核验帮助。根据《刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供帮助,情节严重的将构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或拘役。

"很多求职者以为充场只是简单凑数,却不知身份信息已被用于违法犯罪。"刘泽若表示,为几百元报酬交出核心个人信息得不偿失。若发现信息被非法使用,应及时收集证据向公安机关报案,并联系相关机构冻结账户、注销账号。同时,网络平台应加强兼职信息审核,从源头遏制黑产蔓延。

记者手记:守护数字身份刻不容缓

参与多场充场调查后,一个令人担忧的现象浮现:许多年轻人在个人信息保护上的意识,甚至不如老年人。在大连路某办公楼内,二十多名年轻人排队完成刷脸认证、办理银行卡、开通证券账户,却无人询问"开通证券账户会有什么影响"。

更令人震惊的是,在某App充场现场,当记者询问能否连接Wi-Fi下载应用时,工作人员低声说:"只能用自己流量,怕被平台监测到同一个IP批量注册。"连组织者都知道规避监管,参与者却浑然不觉。

二十岁的大学生安慰记者:"没事的,我在学校参加过很多次,实名信息是自己的,随时能改回来。"小张的经历同样如此,他只记得"一天刷了五十多次脸",却对交出人脸信息的风险一无所知。

在这个数字身份比实物证件更重要的时代,这些互联网原住民反而成了最不把个人信息当回事的群体。他们或许认为数字身份可以无限复制、随时修改,但在大数据时代,每个数字痕迹都在构建一个独一无二、无法重置的"数字自我"。这个身份关联着信用记录、法律风险,甚至影响着未来的人生轨迹。

当下次被"轻松赚钱"的充场广告吸引时,不妨先停下脚步:我的数字身份,真的只值这几百块钱吗?在这个信息即价值的时代,守护好自己的数字身份,或许是我们能为自己做的最重要的投资。

亲爱的读者,如果您在生活中遇到烦心事、忧心事、揪心事,欢迎扫描下方二维码向我们反映求助——

原标题:《日薪300元无风险?记者起底 “充场” 黑幕:个人信息都成 “赚钱工具”》

栏目主编:毛锦伟

本文作者:解放日报 栗思

题图来源:上观题图