文丨吕行 编辑丨百进

来源丨正经社(ID:zhengjingshe)

(本文约为800字)

【正经社‘科技前沿’观察之64】

近期,围绕小米‘巨省电’空调的争议持续发酵,再次将这家科技巨头推向舆论风口。从宣传信息的不均衡呈现到命名规范性的质疑,这场风波折射出家电行业营销话术与消费者知情权之间的深层博弈。

争议焦点:宣传信息‘大’与‘小’的失衡

消费者发现,小米‘巨省电’空调的宣传页面延续了品牌一贯的风格——核心卖点‘巨省电’以超大字号占据视觉中心,而代表能效等级的关键数据APF=5.65却以不足主标题三分之一的小字蜷缩在角落。这种‘重概念、轻数据’的呈现方式,恰好触碰了深圳市场监管局划定的宣传红线:宣传字体不得大于产品名称2倍,否则涉嫌误导消费者。

用户评价两极分化:省电效果存疑

在黑猫投诉平台,部分消费者反映‘巨省电’空调实际制冷效果一般,与宣传中的‘超一级能效’预期存在差距;但社交平台上也有用户力挺,称其‘确实省电、静音好用’。这种评价分化背后,暴露出消费者对‘省电’概念认知的模糊性——奥维云网数据显示,68%的消费者会因‘省电’标签下单,但仅有三成知晓APF(全年能源消耗效率)的具体含义。

命名规范争议:‘巨省电’是否合规?

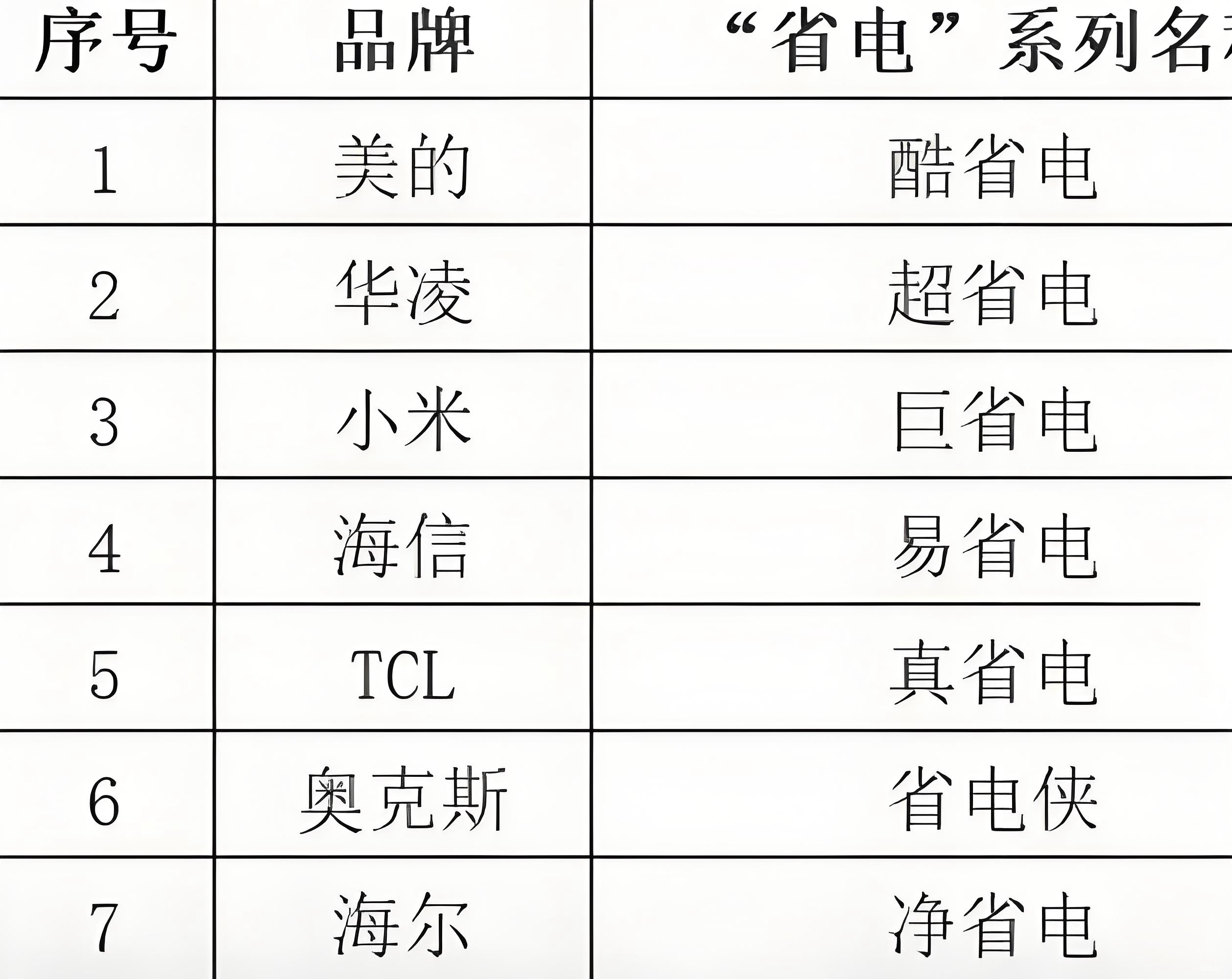

专家指出,‘巨省电’并非国家标准术语。根据现行空调能效分级制度,产品能效仅分为一级至三级,其中一级最节能。‘巨省电’作为产品名称,存在命名不规范之嫌。小米大家电部总经理单联瑜则回应称,业内‘从真省电到净省电,从健康省到省电侠’的同质化命名现象早已存在,小米并非个例。

企业回应:技术优势与行业竞争的双重语境

面对质疑,单联瑜在武汉工厂投产仪式上强调,‘巨省电’系列空调APF普遍达到5.27,超一级能效机型更是达5.6,远超国标5.0的要求;通过AI节能技术,相比传统算法能耗降低30%。他同时暗指争议背后有竞争推手:‘友商是真急了’。家电行业观察人士刘步尘证实,命名不规范是行业通病,但小米因过往宣传争议积累,更易引发公众关注。

行业趋势:透明化沟通成主流

目前,格力、海尔等品牌已通过明确延保政策、APP展示实时耗电曲线等方式,转向更为透明的沟通方式。正经社分析师认为,无论营销话术如何创新,对消费者而言,账单上的真实电费、清晰的能效数据,才是衡量‘省电’的最终标准。这场争议或将成为推动家电行业规范宣传的契机。

【《正经社》出品】

CEO·首席研究员|曹甲清·责编|唐卫平·编辑|杜海·百进·编务|安安·校对|然然

声明:文中观点仅供参考,勿作投资建议。投资有风险,入市需谨慎

喜欢文章的朋友请关注正经社,我们将持续进行价值发现与风险警示

转载正经社任一原创文章,均须获得授权并完整保留文首和文尾的版权信息,否则视为侵权