定焦One(dingjiaoone)原创

作者 | 陈颐

编辑 | 方展博

一场关于“物理AI”的全球科技竞赛,正从概念走向现实战场。近期,小鹏汽车与特斯拉两大科技企业相继释放关键信号,将这场竞赛推向高潮。

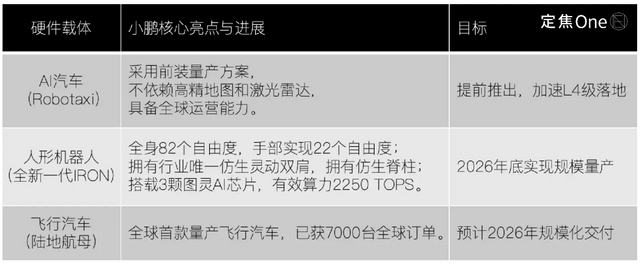

一边是小鹏汽车的激进转型。11月5日,小鹏汽车董事长何小鹏宣布,公司目标升级为“全球具身智能公司”,并同步发布四大AI应用:第二代VLA大模型、Robotaxi自动驾驶出租车、全新一代人形机器人IRON、汇天飞行汽车。这一系列动作标志着小鹏正试图撕掉“造车新势力”标签,向科技产业核心圈层发起冲击。

另一边是特斯拉的战略深化。11月6日股东大会上,埃隆·马斯克提出的万亿美元薪酬激励计划进入投票阶段,该方案明确将特斯拉在AI与机器人领域的突破作为核心考核指标。这场资本与技术的双重博弈,揭示出全球科技巨头对物理AI赛道的集体押注。

英伟达CEO黄仁勋多次在公开场合断言:“物理AI将是AI技术的终极形态。”当这位掌控全球AI算力命脉的科技领袖作出如此判断时,一个关键问题浮出水面:在这场决定未来十年科技格局的竞赛中,中国科技企业能否给出具有本土特色的解决方案?

物理AI究竟为何成为科技界新宠?与传统生成式AI(如ChatGPT)相比,其核心差异在于“虚实交互”能力的突破。生成式AI通过海量文本数据训练出强大的语言理解能力,但始终受限于数字世界的“牢笼”——它无法直接操作物理设备,更无法在真实环境中感知与决策。

物理AI则构建了完整的“感知-理解-决策-执行”闭环:通过摄像头(视觉)、传感器(听觉)等设备感知环境,借助AI模型进行场景理解与风险预判,最终通过机械臂、车轮等执行机构完成动作。以自动驾驶为例,当车辆“看见”红灯时,系统需瞬间完成“识别信号-判断路况-规划刹车”的全流程,这种毫秒级的响应能力正是物理AI的核心价值。

这场变革的深层逻辑在于AI技术的“落地”需求。无论是工厂中的机械臂、家庭中的服务机器人,还是道路上的自动驾驶汽车,都需要AI具备在物理世界中自主运作的能力。当AI突破虚拟边界,它将从“工具”升级为“基础设施”,重塑制造业、服务业等实体经济领域。对中国而言,这更是从“制造大国”向“智能强国”跃迁的关键跳板。

特斯拉的“世界模型”(World Model)为此提供了典型范本。该模型通过构建虚拟驾驶环境,让AI在模拟场景中积累相当于人类数百年驾驶经验的训练量。这种指数级迭代能力,使特斯拉在自动驾驶领域保持领先。但问题在于:中国拥有全球最复杂的道路场景与用户习惯,简单复制国外模式显然行不通。

中国科技企业为何必须坚持物理AI全栈自研?答案关乎两大核心利益:

首先是数据主权。智能汽车与机器人作为全天候数据采集终端,其收集的道路信息、工厂布局甚至家庭隐私,都构成数字时代的“国土资源”。将如此敏感的数据交由国外企业处理,无异于将国家安全命脉拱手让人。

其次是产业主导权。物理AI有望成为下一代智能终端的“操作系统”,掌控该领域核心技术意味着占据产业链顶端。若依赖国外技术框架,中国企业将长期处于应用层组装阶段,丧失定义行业标准的资格。

更现实的是,特斯拉的“世界模型”基于其全球车队采集的数据训练而成,而中国独特的交通环境与用户需求,需要本土企业构建专属的物理世界模型。这场竞赛不仅是技术之争,更是国家产业安全与战略主动权的争夺。

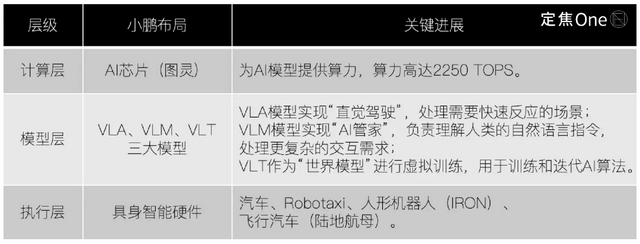

在2025年小鹏科技日上,公司发布的四大AI应用看似分散,实则围绕“物理AI”目标形成有机整体。其技术路径可拆解为三大核心优势:

1. 第二代VLA大模型:赋予AI“直觉”

传统自动驾驶系统采用“视觉感知-语言翻译-规划决策-动作执行”的串联架构,导致反应延迟。小鹏第二代VLA大模型通过“视觉-隐式Token-动作”的并行架构,省略中间翻译环节,使AI具备类似人类的“本能反应”。

实测数据显示,在无高精地图的次级道路上,小鹏“小路NGP”功能的平均接管里程优化13倍;“无导航超级漫游”功能则让车辆在陌生环境中实现自主驾驶。这种“凭本能反应”的能力,标志着AI从“机械执行”向“类人决策”的跨越。

2. 跨域同源架构:一脑多用

小鹏将同一AI大脑应用于汽车、人形机器人、飞行汽车三种载体,实现知识共享与经验复用。例如,汽车驾驶中积累的红绿灯识别、行人预判能力,可直接迁移至机器人导航场景。这种“通才”式设计,解决了物理AI落地中的场景碎片化难题,使AI具备举一反三的泛化能力。

3. 全栈自研体系:打造自主“神经系统”

小鹏构建了从图灵AI芯片、VLA大模型体系到硬件载体的全链条自研能力。这种模式类似于苹果的生态壁垒:通过深度整合芯片、操作系统与硬件,实现指令传递零损耗、响应速度最大化。全栈自研不仅确保技术独立性,更形成难以复制的竞争壁垒。

小鹏的野心不止于技术突破,更在于构建物理AI时代的生态系统。其战略布局呈现两大特征:

1. 技术输出:与大众汽车共建标准

大众汽车成为小鹏第二代VLA模型及图灵AI芯片的首发战略合作伙伴。这一合作既验证了技术的通用性,又通过“借船出海”模式快速推广中国标准。相比华为的“英特尔式”技术供应模式,小鹏更注重硬件载体的深度绑定。

2. 生态开放:Robotaxi平台开源

小鹏宣布开放Robotaxi核心软件开发工具包(SDK),吸引高德地图等伙伴共建生态。这种“安卓式”开放策略,与特斯拉的“苹果式”封闭生态形成鲜明对比。通过降低参与门槛,小鹏旨在快速扩大生态规模,形成网络效应。

随着物理AI战略落地,小鹏的估值体系正经历根本性转变:

1. 技术变现:从卖车到卖技术

与大众的合作标志着小鹏AI技术开始独立产生价值。这种技术授权模式不仅提升利润率,更使公司摆脱“硬件制造商”标签,向“平台服务商”升级。

2. 生态服务:持续抽成的商业模式

通过开源Robotaxi平台,小鹏可从自动驾驶服务中获取持续收入。这种“硬件+软件+服务”的三层盈利模式,与特斯拉的垂直整合生态形成差异化竞争。

3. 业务扩展:从汽车到智能体

小鹏的业务版图已延伸至飞行汽车、人形机器人等领域。这种“造智能体”战略使其超越传统车企范畴,成为物理AI时代的综合解决方案提供商。

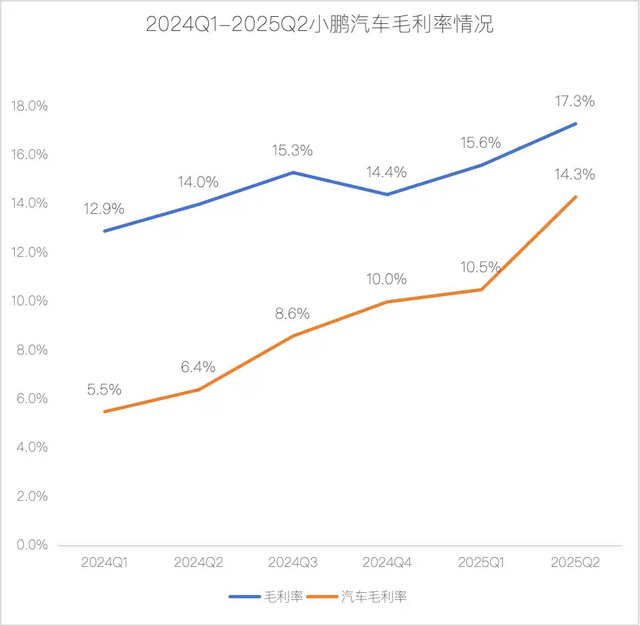

当然,挑战依然存在。全栈自研的高昂成本、多线作战的人才需求、技术落地的市场验证,都是小鹏必须跨越的门槛。但从2025年第二季度财报来看,公司毛利率连续多个季度正增长,现金储备达476亿元,管理层更维持第四季度盈亏平衡预期。这些数据表明,小鹏在激进扩张的同时,仍保持着健康的财务状况。

科技企业的价值,最终取决于对趋势的预判与执行。小鹏选择的物理AI赛道,恰好踩中了AI与实体经济融合的历史节点。接下来,如何将技术优势转化为商业成果,如何持续推出市场认可的产品,将成为决定其能否真正引领中国物理AI革命的关键。