文 | 陶魏斌

每年进博会的医疗器械及医药保健展区,都是全球医疗科技的“巅峰竞技场”。西装革履的跨国企业高管、装着无数问题的采购代表以及业内的科研专家们,穿梭在馆内的各个展厅——他们会看到全世界最顶尖的医疗技术与装备。

2025年的这场盛会中,海尔生物的展台透着股“不一样”的气场:除了低温存储领域的王牌产品爱德蒙生物样本数智管理方案、超能系列超低温冰箱等,“首发新品”中的十万转超速离心机、全封闭自动化细胞扩增系统、快速冷冻仪等科研设备,赫然成为今年的C位。

这场亮相不仅秀出了海尔生物的硬核技术,也打破了外界对海尔生物“低温存储龙头”的刻板印象,某种程度上还改写了行业竞争的底层逻辑。

在进博会1.1馆的众多展品中,这台十万转超速离心机堪称“流量担当”。

它的机身仅有普通洗衣机大小,启动时噪音低至几乎不可闻,核心转子以十万转的高速运转,却能保持惊人的稳定性。对生物医药、基因测序领域而言,这种“科研神器”是破解微观世界的关键工具——它能快速分离生物样本中的核酸、蛋白等核心成分,其稳定性直接决定实验数据的准确性,而它的亮相,标志着国产高端科研设备迎来了真正的“突围时刻”。

在过去,中国医疗科技更多处在“跟跑”位置。十万转以上超高速离心领域,长期被贝克曼、日立等国际巨头垄断,他们占据了国内高端离心机市场一半以上的份额。对国内科研机构而言,进口设备不仅采购成本高昂,一套设备动辄数百万元,后续维护和备件供应还要面临漫长的等待,往往耽误科研进度。在生物医药产业刚刚起步的年代,这种“卡脖子”的无奈,是无数科研人员的共同记忆。

如今,海尔生物攻克了这项核心技术。其推出的十万转超速离心机在转速、分离效率等关键性能上达到国际同级水平,再加上本土化的快速响应服务,已经获得很多潜在客户的青睐。

在海尔生物具有“领导地位”的低温存储赛道,其同样跳出了“比参数、拼价格”的红海竞争。

此次展出的超能系列超低温冰箱,以自主研发Eco-drive超绿技术,实现了能效的革命性突破——作为该品类全球能效第一的产品,它的日耗电量仅为传统产品的一半。而极致的绿色节能属性,让海尔生物在低温存储赛道稳稳握住了定价权。更关键的是,这种节能优势,成为了海尔生物叩开欧洲高端渠道的关键筹码。

如果说超速离心机和超能系列展现的是技术纵深,那么爱德蒙生物样本数智管理方案,则是海尔生物打造“生态”的进化案例。

这套方案彻底打通了样本采集、存储、检索、使用的全链路数据闭环,解决了行业长期存在的“设备与系统割裂”痛点。过去,科研机构和医院采购低温存储设备,本质上是“买冰箱”。样本管理仍依赖人工记录,不仅效率低下,还容易出现样本混淆、丢失等问题。而海尔生物的方案让客户从“买设备”升级为“接入一套完整生态”。从样本入库时的自动扫码登记,到存储过程中的温度实时监控,再到检索时的精准定位,全流程无需人工干预。

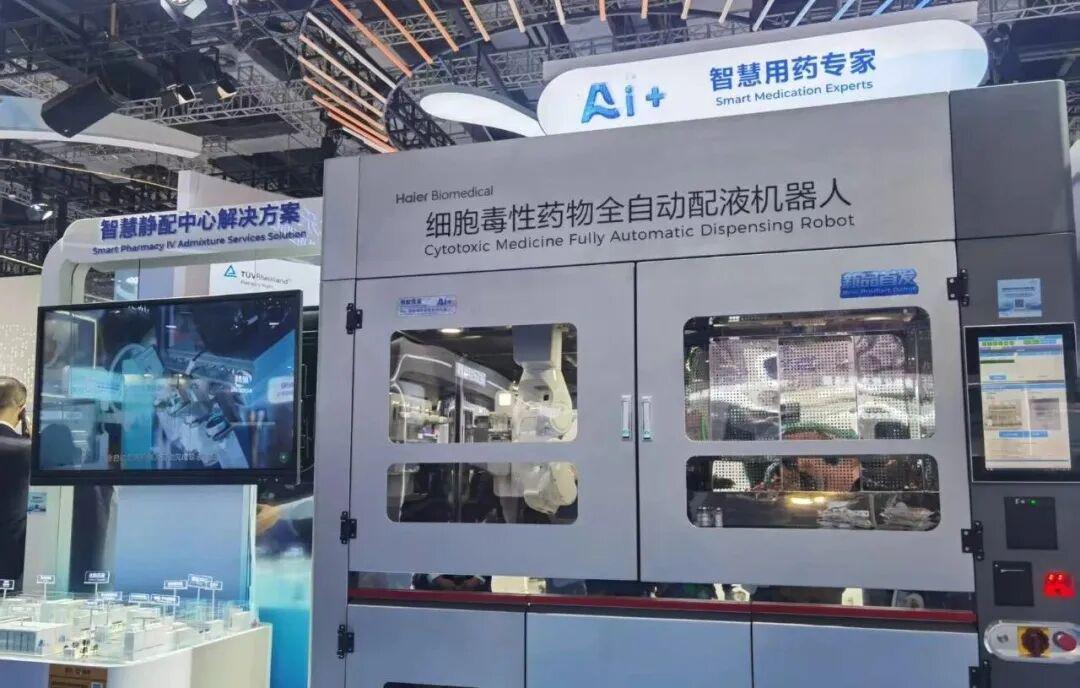

不仅如此,海尔生物还在现场展示了AI+智慧用药、AI+血液管理等场景解决方案。

进博会上的这场“亮相”,让外界清晰看到:海尔生物早已跳出低温存储的单一赛道,在实验室解决方案、智慧用药、血液技术多个领域持续拓展边界,且每一次出手都瞄准了行业“关键设备”和核心痛点。

进博会上的高光时刻,从来不是偶然。

回溯海尔生物二十年的成长轨迹,印证的是中国生命科学与医疗卫生上游从“填补空白”到“技术引领”的时代浪潮。

2005年前后,中国医疗设备市场还处于“进口依赖”的时代。基层医院急需性价比高的基础医疗设备,却面临“买不起、用不好”的困境。海尔生物正是在这样的背景下,从低温存储切入,靠一台超低温冰箱打开市场。彼时,行业普遍采用“单点攻关”模式,企业聚焦单一产品迭代。但随着2015年药审改革落地,创新药热潮席卷中国,科研机构对设备的需求从“能用”升级为“好用、成套”。

海尔生物顺势转型。

这些年,国家也在持续加大对科研仪器国产化的支持,“十四五”规划明确提出“突破高端医疗设备瓶颈”。海尔生物的平台化研发模式,既契合政策导向,又精准匹配市场需求:制冷技术既能支撑超低温冰箱,也能赋能实验室冻干机;AI算法既可以用于样本自动盘点,也能优化智慧用药的配送路径。而“痛点导向”的研发逻辑,更是让海尔生物的研发转化效率远超行业平均——医院担心细胞毒性药物配液安全,就推出专用配液机器人;非洲地区电力短缺,就研发太阳能疫苗存储系统;科研机构抱怨样本管理繁琐,就打造数智化样本管理方案。

2025年三季报显示,海尔生物研发投入持续增加,推动智慧用药、实验室解决方案、血液技术新产业收入占比提升至48%,同比增长21%。

同时,海尔生物的用户共创模式,也在如今的“国产替代”浪潮中逐步成型。

早期,国内科研机构和医院既要面对进口设备的高价格,又要忍受“水土不服”的服务。海尔生物抓住这一痛点,把客户视作“联合研发伙伴”。随着医疗健康行业对“个性化解决方案”的需求激增,海尔生物共创的深度进一步升级——从产品功能优化延伸到生态服务搭建。这次亮相进博会的“CellFloMax全封闭自动化细胞扩增系统”,正是海尔生物和国内顶级专家、医院一起带着课题研发的产品,用于贴壁细胞、悬浮细胞培养以及外泌体制备,可为肝衰竭患者制备组合型生物人工肝。

至于全球化,海尔生物也始终踩着中国企业“走出去”的时代节奏。

随着近年来中国制造业升级、国际话语权提升,海尔生物的全球化策略,也从“产品出海”升级为“生态共建”,在18个国家建立本地化运营体系,覆盖产品、营销、物流、售后全链路。此次进博会上,海尔生物也展出了相关海外经典场景:在英国,20余台超低温冰箱入驻大英样本库,以领先技术守护上千万份样本安全;在德国,-150℃深低温冰箱入驻哈雷大学,以碳氢制冷技术突破传统制冷边界;在非洲,助力建设中国首个对外援助疾控中心,提升非洲54国疾病防控能力……

财报显示,海尔生物前三季度海外市场同比增长20%,其中欧洲、亚洲、美洲等区域都实现了双位数增长。2025年上半年,海尔生物海外收入达4.27亿元,同比增长30.17%,第二季度收入规模与增速均创2023年以来单季新高。正如海尔生物海外市场总经理王文明表示,中国企业的全球化已进入“深水区”。而在这个阶段,成功不再取决于出口额的增长,而是生态构建能力、本土融合深度与全球资源整合效率的综合比拼。

对资本市场而言,海尔生物正在经历一场深刻的价值重构。这家曾经被视为“低温存储龙头”的企业,如今已不再是传统意义上的设备商,而是成长为多产业协同的全球化生命科学平台型企业——这意味着海尔生物的估值逻辑,也从周期股向成长股切换。

海尔生物通过“低温存储+实验室设备+智慧用药+血液技术”四大产业协同,构建起稳健的业绩支撑体系。

2025年三季报显示,公司第三季度实现营业收入5.66亿元,同比增长1.24%,环比增长11.68%;归属于上市公司股东净利润5565.17万元,扣非归母净利润环比实现三位数提升。新产业前三季度实现中个位数增长,占总收入比重提升至约48%,“传统业务稳基本盘、新业务提增速”的新格局持续强化,有效抵御了行业波动风险。

更重要的是,海尔生物的技术布局恰好踩中全球绿色低碳和数智化两大风口。

超能系列超低温冰箱的极致节能属性,既符合我国“双碳”目标,也契合欧洲、北美等发达市场的环保要求;爱德蒙数智化方案、智慧用血系统等产品,顺应了医疗健康行业数字化转型的趋势。

随着医院、科研机构对数据价值的重视程度提升,这类数字化解决方案的市场需求将持续增长,为企业带来长期收入增量。赛道红利直接体现在盈利能力上,2025年三季度,海尔生物毛利率达到46.99%,归母净利率环比提升3.43个百分点。

由此来看,市场对海尔生物成长潜力的认知尚未完全到位。

从海外市场空间来看,海尔生物当前海外收入占比约35%,而西门子医疗等全球巨头的海外收入占比超70%。分产业来看,公司优势低温存储的市场占有率尚不足10%,而实验室解决方案、自动化用药及血液技术等新兴业务的增长潜力则更为巨大。这意味着海尔生物海外市场至少还有2倍的增长空间,按照“高端+新兴”双轮驱动的全球化策略,以及随着海尔生物加快各产业产品的本地化注册认证进程,深化与拓展当地化国家布局,未来海外收入占比有望大幅提升。

从国产替代空间来看,2025年国产高速离心机在性能上已与进口品牌无显著差异,部分领域实现超越。预计2030年国产高速离心机市场份额将提升至55%,其中高端市场占比突破30%。作为国产高端实验室设备的代表,海尔生物有望充分享受这一红利。值得注意的是,资本市场已开始捕捉到这种价值重构的信号。2025年三季度,海尔生物净利润指标相较二季度出现70%以上涨幅,业绩的恢复性增长正在改变市场预期。随着新产业占比持续提升、全球化布局不断深化,其估值有望向全球同行靠拢,释放长期成长价值。

海尔生物的突围,从来不只是一家企业的成长故事,更标志着中国生命科学行业的转型。过去,中国医疗设备企业在国际市场上往往以“低价”为标签,产品集中在中低端领域。而海尔生物的全球化之路,靠的不是成本优势,而是技术突破、用户共创和本土化运营。

这一转型背后,是中国医疗科技行业整体实力的提升。

2022年国内科学仪器市场规模已达3508亿元,同比增长6.9%,占全球总市场规模的15%。从GE医疗北京基地60%的CT产品供应全球,到西门子医疗推进全产品线国产化,再到海尔生物的全球化突破,中国已成为全球医疗科技产业的重要创新策源地。对投资者而言,海尔生物的价值核心是“生态价值”的长期逻辑。进博会上的惊艳亮相,只是海尔生物全球化征程中的一个缩影。

“海尔生物的全球化既是商业的征程,也是责任的延伸。”就在不久前举办的“海尔生物2025全球合作伙伴大会”上,海尔集团董事局副主席、执行副总裁,海尔生物董事长谭丽霞就表示,希望与全球合作伙伴一道,在生命科学领域共创一个全球信赖的世界级品牌。

海尔生物这家深耕生命科学领域二十年的企业,正在以技术为矛、以生态为盾,在全球医疗科技的竞技场中实现从跟跑到并跑、再到领跑的跨越。

这场中国生命科学企业的突围之战,才刚刚拉开序幕。