出品丨花朵财经观察(FF-Finance)

撰文丨华见

“再见啦字节,月薪4w还是离职了。”——在小红书等社交平台上,类似的文案搭配字节跳动LOGO背景墙的合影,曾一度成为流量密码。但这些看似潇洒的离职宣言背后,却隐藏着一条见不得光的黑灰产业链。

大厂们终于不再沉默,开始集体出手整治这一乱象。

(小红书上,不少博主发帖从大厂离职,真假难辨)

PART.01 法院重拳出击,揭开“离职赛道”遮羞布

长沙市开福区人民法院的一则判决,彻底揭开了这一赛道的虚假面目。一家教育科技公司为推销课程,雇佣人员冒充“字节离职员工”,在社交平台发布“再见字节,月薪4w还是离职了”等虚假帖子,并配以字节跳动背景墙照片,在评论区虚构工作经历。用户被引流至私域后,便被推销7880元的Python培训课程。

字节跳动发现后,直接将该公司告上法庭。法院最终判决该公司赔偿5万元,并在媒体刊登声明消除影响。

抖音集团副总裁李亮发文证实,很多所谓的“字节离职员工”从未在字节工作过,背后都是培训机构在借大厂名义引流卖课。这一现象并非字节独有,阿里、腾讯、拼多多、华为等知名企业也常常成为“被碰瓷”的对象,几乎都遭遇过类似的虚假信息困扰。

PART.02 “最拥挤赛道”的赚钱套路与真相

2024年,“离职博主”成为自媒体界最拥挤的赛道之一。小红书数据显示,去年半年内“我离职了”话题的浏览量从2.5亿暴涨到3.8亿,参与人数从3.5万增长到5.6万。有人调侃,互联网大厂离职的最后一步,就是在小红书发“全网通告”。

打开这些离职帖子,套路惊人地相似:PO工牌、PO离职证明、PO园区大门,更有甚者拉横幅、做表情包,把离职搞得像毕业典礼。为什么离职成了流量密码?主要是因为互联网大厂自带光环,普通人对大厂薪资福利充满向往,对离职后的生活充满好奇。当“大厂”“月薪X万”和“离职”“自由”这些词放在一起,天然就充满矛盾感,容易引发羡慕和共鸣。

随着流量的聚集,相关变现方式也随之产生。知识付费以职场课程、面试辅导最为常见;直播带货多打着“离职创业”的旗号开展;vlog植入主要是在旅行、生活类视频中承接广告;社群引流则通过建立付费交流群并分享“经验”来实现。

但真正靠“离职”标签长久变现的少之又少。很多博主靠一条离职帖爆火后,后续内容数据立刻下滑。一位前程序员小哥离职后跑外卖,真实记录生活却鲜有人问津;环游世界的“字节离职员工”,多数账号更新几个月后就没了动静。

反差的是,真正能在自媒体立足的,都是把离职当起点而非卖点的博主。比如从字节离职的美妆护肤博主,单条广告报价4500-5000元;阿里裸辞的某手工博主,每月都有固定广告投放。对于他们来说,离职只是人生插曲,专业内容才是核心。

PART.03 从流量密码到黑灰产业,监管重拳出击

“大厂离职”的引流套路,早已不是零散的个人行为,而是形成了工业化运作的黑灰产链条。市场监管总局2024年开展的民生领域广告专项整治行动中,教育培训领域成为虚假宣传重灾区。今年,市场监管总局继续重拳出击,剑指直播电商领域。

小红书2025年上半年虚假内容治理报告更令人震惊。平台通过建设虚假内容全链路治理体系,共处置虚假笔记320万篇,处置虚假人设账号1万个,处置虚假低质AIGC笔记60万篇;通过持续建设“同质化识别”能力,升级机器对抗,共封禁批量造假黑灰产账号超1000万个。

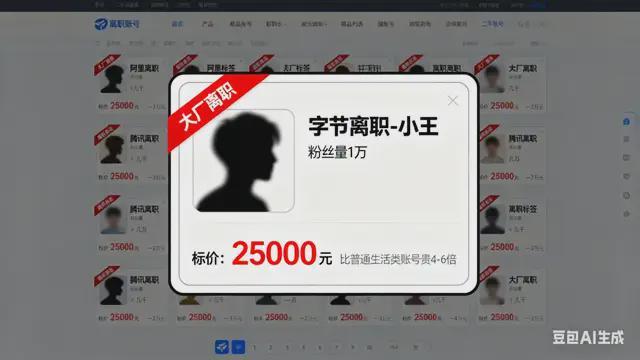

这些被封禁的账号中,大量涉及“大厂离职”虚假人设。黑灰产组织通过批量注册、脚本发稿、矩阵引流等手段,形成了完整的造假流水线。据业内人士透露,这些黑灰产公司还有明确的分工:有人专门负责“素材库”建设,通过招聘软件收集大厂工牌、办公环境照片,甚至花钱租用大厂园区背景拍摄;有人负责“文案工厂”,批量生成“月薪X万裸辞”“大厂内幕曝光”等模板化文案;还有人专门做“私域转化”,用“内部内推”“独家资料”等话术诱导用户购买高价课程。

字节跳动相关维权负责人表示,类似“大厂离职”的引流套路,已经有发展成黑灰产的趋势,受影响的不仅是字节跳动,各知名互联网企业基本都遭遇过类似的虚假信息。同时,QuestMobile2024年报告显示二手账号交易市场活跃,闲置电商月活用户达1.78亿,为账号倒卖提供了土壤。

对普通用户来说,要认清一个真相——真正能在自媒体立足的,从不是“大厂离职”这个标签。那些成功的博主,要么有美妆、手工等专业领域积累,要么能持续输出职场干货,离职只是锦上添花的经历,而非全部内容。

花朵财经认为,这场关于“大厂离职”的流量狂欢,终究会回归理性。所有靠谎言支撑的泡沫都会破,只有真实的内容和价值,才能走得长远。

*本文基于公开资料撰写,仅作信息交流之用,不构成任何投资建议