近日,泡泡玛特发布的2025年第三季度财报显示,其整体收入同比增长245%-250%,其中海外收入同比增长365%-370%,中国本土市场收入同比增长185%至190%。这一数据看似亮眼,但市场却传来不同声音——部分分析师认为,泡泡玛特正面临“繁荣-萧条”的IP魔咒风险,其股价黄金时代或将落幕。

分析师看衰:Labubu热度能否持续?

泡泡玛特的业绩飙升,很大程度上得益于旗下IP Labubu的爆火。然而,伯恩斯坦分析师Melinda Hu指出,Labubu的走红依赖于稀缺性、二级市场炒作、抢购潮和情绪刺激四大因素。随着市面上存货增加、消费者对黄牛行为反感度上升,Labubu的上行空间正逐渐收窄。

Melinda Hu甚至预测,Labubu的未来可能重蹈“豆豆娃”(Beanie Babies)的覆辙。豆豆娃曾是1990年代美国最炙手可热的潮玩,其限量供应策略和饥饿营销手段一度引发全民抢购潮,甚至被视为“理财产品”。然而,随着产量扩大和投机客抛售,豆豆娃的二手市场在1999年底彻底崩塌,价格暴跌,最终沦为普通玩具。

豆豆娃的兴衰史:潮玩市场的警示案例

豆豆娃的崛起始于1993年,玩具公司Ty Inc通过差异化设计(如塑料颗粒填充、赋予玩偶人设)和限量供应策略,使其迅速成为审美和品味的象征。1995年,某款豆豆娃停产后,其“宝石蓝配色”版本身价飙升至5000美元,引发全美抢购潮。1998年,64%的美国人至少拥有一款豆豆娃,eBay全年10%的销售额与之相关。

然而,过度依赖饥饿营销的豆豆娃最终走向衰落。随着产量扩大,拥有全套豆豆娃的玩家增多,抢购欲望下降。1999年底,Ty Inc的营销策略失效,二手市场崩塌,无数投机客抛售,豆豆娃的“理财标签”被彻底撕毁,最终无人问津。

泡泡玛特股价波动:舆情事件加剧市场担忧

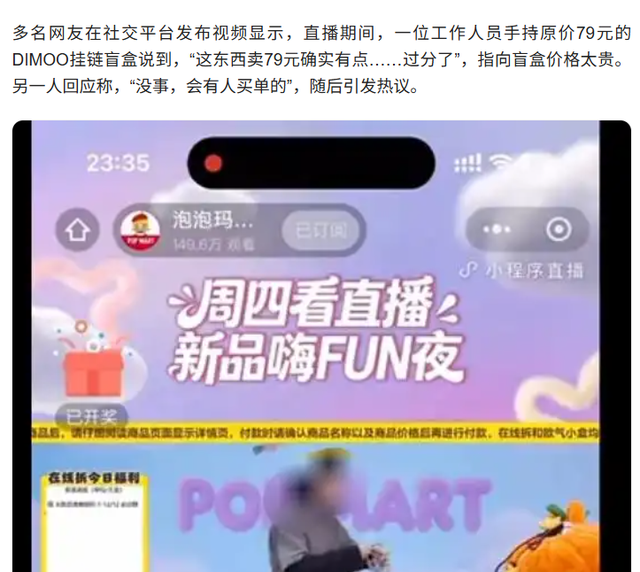

泡泡玛特的挑战不仅来自分析师的预测,还源于近期的一系列舆情事件。11月初,泡泡玛特直播间因工作人员吐槽“79元定价过分”引发网友不满,另一名主播“没事,会有人买单的”的回应进一步放大负面情绪。此外,泡泡玛特Skullpanda餐桌系列盲盒被曝品牌logo印刷错误(“POPMART”印成“POPMAET”),叠加产品开胶、玩偶短腿等质量问题,引发消费者投诉,对公司形象造成冲击。

投资市场对此反应敏感。10月23日,泡泡玛特发布超预期业绩报告后,股价仍下跌9%,显示市场对其增长放缓的焦虑。11月7日,受舆情事件影响,泡泡玛特股价午间收盘下跌5.51%。截至11月13日,其股票卖空比例增至2.8%,为2024年4月以来最高水平。

破局关键:内容生态能否赋能IP长线发展?

<分析师Melinda Hu认为,泡泡玛特能否摆脱对Labubu的单一IP依赖,通过多元IP配置实现长线增长,是投资者关注的核心问题。数据显示,2025年上半年,含Labubu在内的怪兽系列产品为泡泡玛特贡献约35%的总营收;而Twinkle Twinkle系列有望在2027年贡献8%的销售额。部分分析师认为,市场低估了泡泡玛特的“维持热度”能力,Labubu和Twinkle Twinkle将长期充当营收主引擎和副引擎,助力公司穿越商业周期。

近年来,泡泡玛特在明星合作、艺术家联名外,还重点布局“内容生态”。据报道,索尼影业已获得Labubu的影视改编权,并推进电影项目;泡泡玛特本体也于2025年1月成立电影工作室,申请《Labubu与朋友们》动画剧集著作权。

若索尼的Labubu电影顺利落地,泡泡玛特可借助其全球发行网络二次传播,争夺“全球影视IP”的进化契机。通过电影、漫画、游戏等文化作品赋能IP,泡泡玛特有望延长潮玩生命周期,为探索内容正循环争取更多时间。正如Hello Kitty、芭比娃娃等经典IP,它们虽无稀缺属性或盲盒刺激,却凭借文化内涵长青不衰。泡泡玛特若能复制这一模式,或可打破分析师的“生命周期质疑”。

参考资料

新浪财经、环球市场播报:分析师称泡泡玛特Labubu恐重蹈“豆豆娃”式崩盘覆辙

证券时报:泡泡玛特努力为IP注入故事与内涵

澎湃新闻:泡泡玛特三季度收入增超2.45倍,海外营收增超3.65倍

红星新闻:“79元过分了”“没事会有人买单的” 泡泡玛特直播间“翻车”,客服回应:正在核实

和讯网:泡泡玛特Labubu:索尼影业拿下电影改编权

爱范儿:NFT 是潜力投资还是炒作泡沫?看看这个毛绒玩具你就懂了