“春江水暖鸭先知”。随着《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》(以下简称“助贷新规”)正式实施月余,区域性中小银行纷纷调整互联网助贷业务策略,行业格局迎来深刻重塑。

乌鲁木齐银行、贵阳银行相继宣布暂停新增互联网助贷合作业务,吉林亿联银行大幅缩减合作机构数量,龙江银行则直接将合作助贷机构清零——这一系列动作标志着中小银行正面临监管新规下的多维度挤压考验。

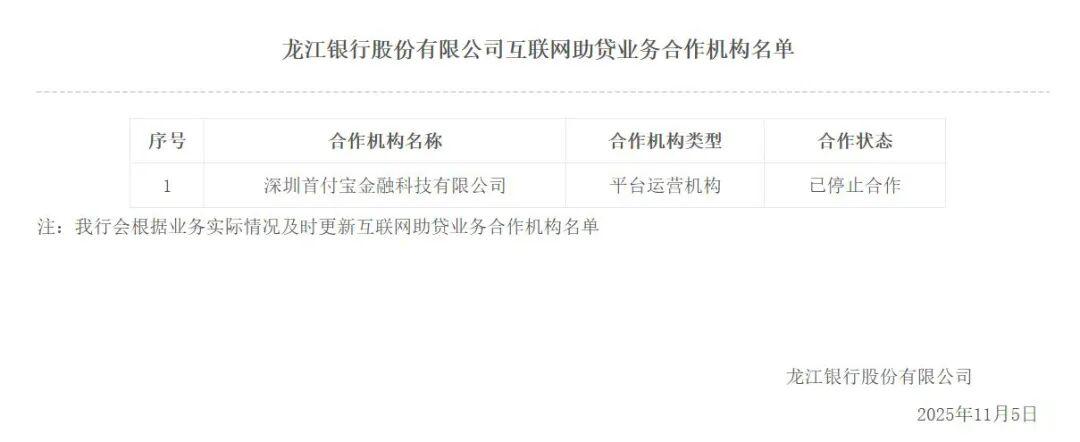

助贷新规实施后,中小银行对互联网助贷业务的态度明显趋紧。龙江银行11月5日公布的最新合作机构名单显示,其互联网助贷业务合作方仅剩深圳首付宝金融科技有限公司一家,且处于“已停止合作”状态。乌鲁木齐银行则发布公告称,自2025年10月1日起停止开展合作类个人互联网消费贷款业务,包括联合贷、助贷两类。

贵阳银行副行长李松芸在三季报发布会上表示,该行基于市场环境和监管要求主动调整业务策略,目前与互联网银行的合作已到期且无新增业务,仅对存量业务进行正常管理,未来将重点发展自主数字信贷能力。承德银行、吉林亿联银行等机构也大幅缩减合作机构数量,并向蚂蚁系、京东系、腾讯系等头部平台靠拢。例如,吉林亿联银行合作机构从2024年11月的56家锐减至今年9月的10家,仅保留分期乐、美团、度小满等头部贷款平台及其关联企业。

上海金融与发展实验室主任曾刚分析指出,区域性银行集中暂停新增业务本质上是监管压力与合规成本双重作用下的理性选择。新规对出资比例、集中度管理、合作机构资质等方面提出更严格要求:

曾刚认为,助贷新规对中小银行的影响呈现多维度挤压效应:

招联首席研究员董希淼指出,助贷新规标志着商业银行互联网助贷业务进入“合规为王”“风控为本”的新阶段。未来竞争将聚焦风险管理能力、金融科技实力、客户精细化运营能力的综合较量。他建议银行:

博通咨询首席分析师王蓬博认为,中小银行应转向深耕本地场景、强化自主能力建设:一方面依托地方法人优势,聚焦小微、“三农”、社区金融等政策鼓励领域;另一方面加快数字化转型,通过自建或联合共建风控系统提升数据应用能力。

曾刚为区域性中小银行提出系统性调整建议:

面对助贷新规重塑的行业格局,中小银行正站在转型的十字路口。唯有通过战略重构、能力升级与生态共建,才能在合规浪潮中开辟差异化发展路径。