文 | 陶魏斌

人类对速度的追求似乎刻在基因里。1984年3月,新华社向全球发布了一条震撼消息:正在建设的深圳国际贸易大厦创造了‘三天一层楼’的奇迹。‘深圳速度’与‘时间就是金钱’的口号,成为改革开放初期中国奋进的象征,人们争分夺秒追求效率最大化。

然而,并非所有发展都需要‘快’。当城市天际线不断刷新高度时,南京高淳却以‘慢’为名,走出了一条截然不同的发展道路。

‘你看这茶山,漫山遍野,是不是觉得时间都停了?’2025年9月,南京高淳桠溪街道桥李村党总支书记戴文韬带领记者参观茶园时这样说道。这座距离南京主城区100公里的年轻城区,因‘国际慢城’称号闻名世界——它不仅是南京的慢城,更是中国首个被国际慢城联盟认证的地区。

桥李村位于桠溪街道核心区,这里曾是典型的贫困村。1991年,村集体年收入不足万元,村民人均收入仅300元。采石场的爆破声与皮鞋厂的机器声,构成了这个山村的主要‘产业’。‘炸石头换钱,但满地碎石子,环境越来越差。’戴文韬回忆道。

转折发生在2005年。时任浙江省委书记在安吉余村提出‘绿水青山就是金山银山’的理念,同年新华社发文警示中国经济‘增长方式粗放’、‘资源滥用’等问题。这场自上而下的理念变革,很快在基层落地生根。

桥李村的变革始于环保扶贫。高淳县环保局与村庄结对,组织专家制定生态产业规划。2005年,村里毅然关停采石场和皮鞋厂,将零散茶树发展为规模化有机茶园。‘连续20年认证有机茶园,全南京唯一。’戴文韬强调。如今,合作社有机茶年产值超650万元,村民人均收入达4.3万元,远超街道平均水平。

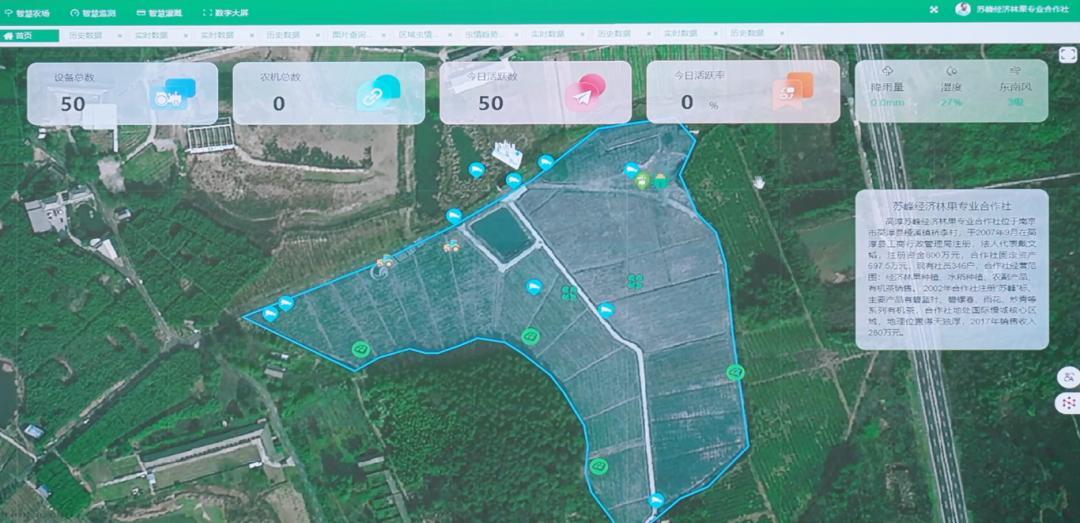

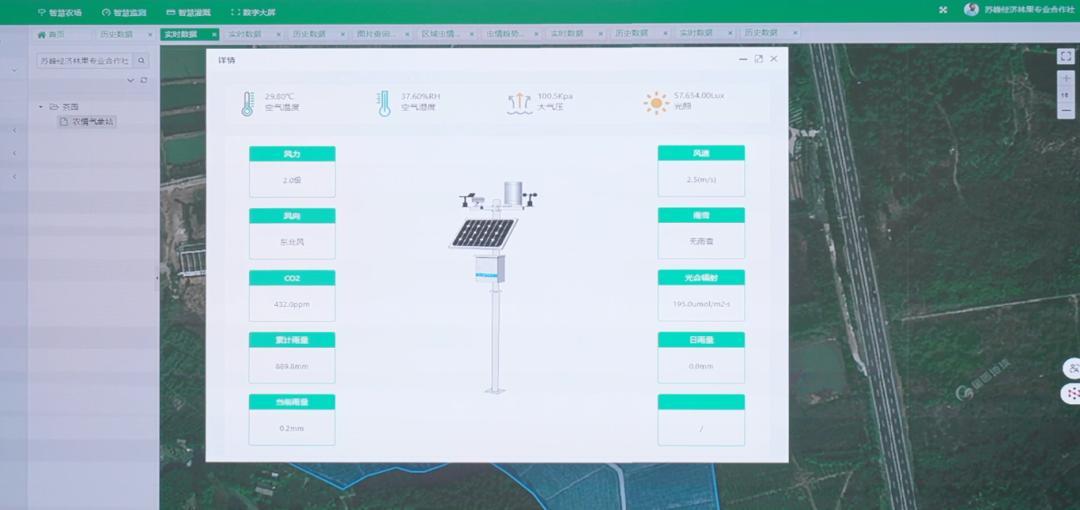

但桥李村的故事不止于致富。茶园里,虫情测报仪、防霜机、无人机巡田等智能设备构成‘数字茶园’。通过物联网监测和AI分析,10分钟可完成百亩茶园病虫害扫描;40个传感器实时传输气象数据,AI系统自动生成管护建议;3D建模精准预测采摘期,误差不超过3天。茶农通过手机即可实现水肥一体化管理,产量与收益大幅提升。

桥李村的变革远不止于农业。村里利用屋顶和车棚建设光伏发电项目,建成江苏首家村级数字零碳‘村网共建’电力驿站,AI数字员工替代传统岗位。这种‘未来感’农村,既保护了生态,又创造了经济价值,更焕发出乡村文明新气象。

类似的故事在高淳处处可见。游子山下的‘喵姐的花园’民宿,由退休后学习园艺的‘喵姐’打造。这座占地数亩的英式花园,种植着五六百种花卉,四季交替绽放。花园中央的人工小河两岸,水生与陆生植物层次分明,客人仿佛置身莫奈油画之中。‘城市太闹,这里很治愈。’一位游客在网上评价道。

高淳的振兴密码在于‘三新汇聚’——新经济、新产业、新青年。返乡创业的青年、用艺术唤醒古村的设计师、投身生态农业的科技人才,带着新技术和理念回到乡土。他们不以逃离城市为目的,而是以热爱为原点,重构乡村价值坐标。

2025年上半年,高淳旅游总收入达121.81亿元,同比增长13.52%;接待游客1009.5万人次,同比增长9.9%。当光伏板在屋顶发电,AI守护茶山生态,一朵花成为城乡情感媒介,高淳的绿水青山真正活了起来。

高淳的探索不止于实践,更在于机制创新。2020年,高淳在全省率先探索GEP(生态系统生产总值)核算,与南京大学、中国计量大学合作,构建涵盖生态物质产品、生态调节服务、人居文化服务3大类18项指标的核算体系。蓝天碧水、绿地稻田都被贴上‘价格标签’,生态价值真正融入城市发展肌理。

如今,高淳全域建成‘东部山慢城、中部文慢城、西部水慢城’。从深圳速度到高淳慢城,不是退却,而是另一种前行的节奏。当生态价值被量化、珍视、激活,高淳不再只是‘后花园’,更是可持续文明的宝藏城市。