2025年9月,一则内部文件在网络上引发轩然大波:由宗馥莉实际控制的宗胜系企业计划于2026年正式推出全新品牌“娃小宗”。这意味着承载近40年国民记忆的“娃哈哈”品牌,或将逐步退出宗馥莉主导的业务体系。这一决策迅速引发广泛争议:有人认为这是宗馥莉争取独立经营空间的必要选择,也有人质疑她放弃价值900亿的国民品牌风险过高。那么,这位娃哈哈的“长公主”,究竟是在“拯救”还是在“折腾”父辈留下的帝国?

文丨金融八卦女特约作者:徐十一

· ··

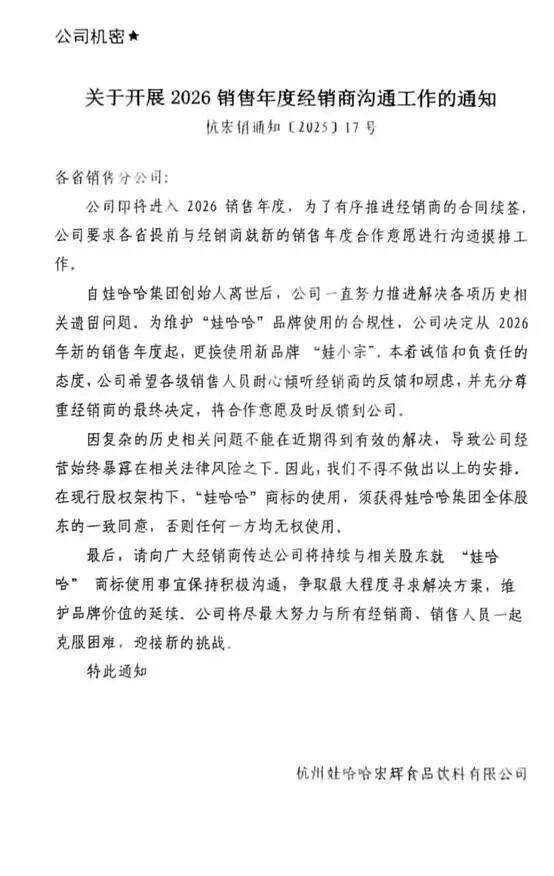

据杭州娃哈哈宏辉食品饮料有限公司的内部文件披露,从2026年销售年度起,公司将全面启用新品牌“娃小宗”,替代原有的“娃哈哈”品牌。这一消息在外界看来近乎疯狂,毕竟娃哈哈作为国内饮料巨头,本可为宗馥莉提供稳固的基业。然而,宗馥莉绝非简单的“富二代”,她早有布局,亦有谋略。

▲图源:娃哈哈官微

为何宗馥莉执意放弃价值900亿的国民品牌?根本原因在于——“娃哈哈”商标并不完全属于她。

1./ 娃哈哈变娃小宗,宗馥莉另起炉灶?/

据悉,娃哈哈集团的股权结构中,杭州上城区文商旅集团持股46%,职工持股会持股24.6%,宗馥莉仅持股29.4%。“娃哈哈”商标虽归属娃哈哈集团,但未经全体股东一致同意,任何一方无权单独使用。这意味着,宗馥莉虽为掌权者,却并未完全掌控娃哈哈。在产品推出、市场策略调整、品牌营销等方面,只要涉及“娃哈哈”商标,都需经过复杂内部程序,这不仅影响决策效率,亦可能带来法律风险。

宗馥莉接手的娃哈哈,表面上是个千亿帝国,实则被复杂的股权结构所束缚。

▲图源:哈哈号角

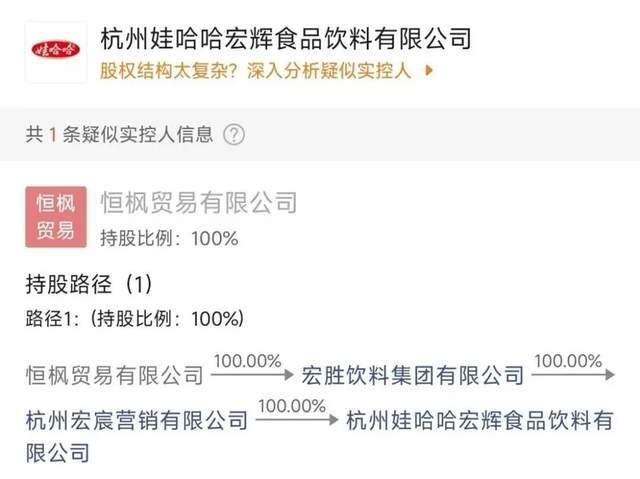

为打破这一困局,宗馥莉早已开始布局。她早年并未直接进入娃哈哈集团,而是选择加入宏胜饮料集团。该公司成立于2003年,由宗馥莉实际控制,长期作为娃哈哈的代工生产基地和供应链合作伙伴。在宏胜,她定下“全产业链服务商”的目标,成立松源机械自主研发PET瓶和瓶盖模具,打破国外垄断;又布局松裕印刷包装、恒枫食品科技等企业,构建完整生态链。其利润率甚至一度超越娃哈哈集团。

2016年,宗馥莉推出以“KellyOne”命名的品牌,主打“新型、社交化、个性化口味定制”的果蔬汁产品,定价12.8元一瓶,比当时市场均价贵一倍。她带着团队在上海K11搭了一个“透明工厂”快闪店,让消费者隔着玻璃看一瓶果汁的诞生过程,48小时直播观看人数破500万。三个月后,KellyOne在天猫高端果汁类目冲到TOP3,复购率42%。

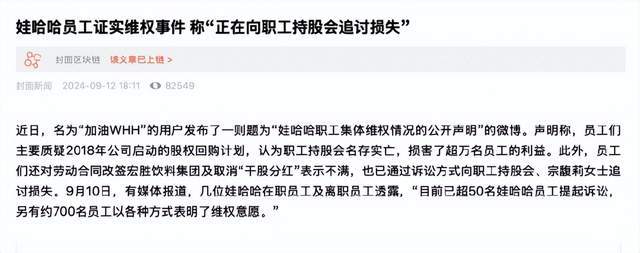

此外,宗庆后生前也曾尝试协助解决股权问题。2018年,娃哈哈集团就以“优化公司治理结构”为由,启动了对职工持股会股份的回购,只可惜宗老去世后部分老员工突然反悔,这个举动只能作罢,这也加速了宗馥莉“另立门户”的决心。

2./ 宗馥莉铁腕改革,娃哈哈成个人全资控股?/

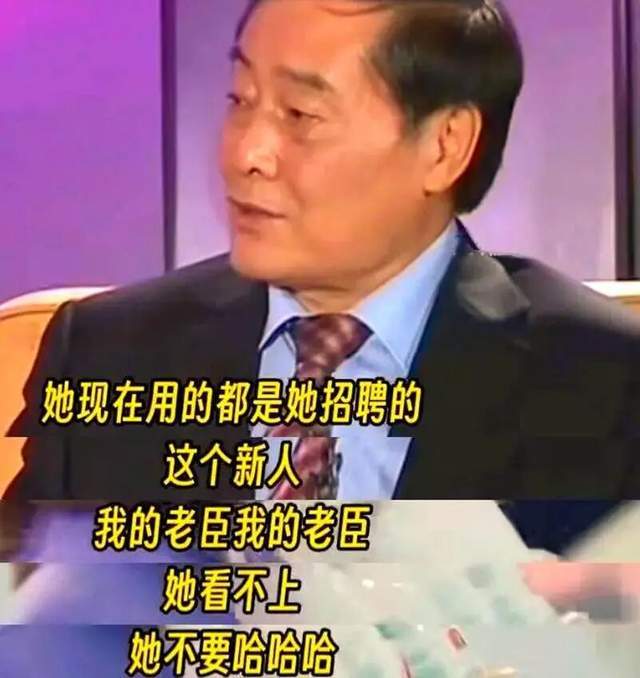

宗馥莉如何在一片阻力中,逐步将娃哈哈转化为个人全资控股的企业?事实上,宗庆后生前已开始推动相关进程。例如,宗馥莉旗下的宏胜公司可以较低内部价格从娃哈哈拿货,再以市场价销售获利。在管理上,她推行密薪制、绩效导向、管理层换血等铁腕措施,虽引发老员工不满,但成效显著。

宗庆后去世后,宗馥莉改革步伐迈得更大了。

多家原娃哈哈子公司陆续更名,如山西娃哈哈昌盛饮料有限公司更名为山西宏胜饮料有限公司,虎林、南阳等地的生产基地也相继改为“宏胜系”名称。这些公司掌握饮料生产、包装、物流等关键产能,通过更名正式纳入宗馥莉控制范围。同时,她通过注销非核心业务公司(如浙江娃哈哈健康管理有限公司、江山娃哈哈宏振饮用水有限公司),进一步“去娃哈哈化”。天眼查显示,浙江娃哈哈实业股份有限公司也发生工商变更,宗馥莉接任法定代表人、董事长,多位高管调整。

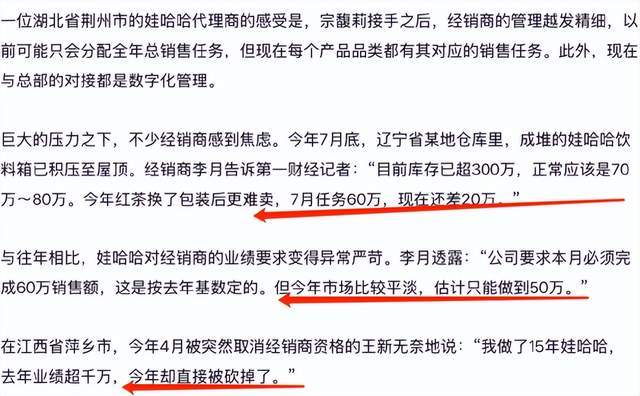

在渠道方面,她改革传统“联销体”模式,设置销售门槛清退中小经销商,推行数字化管理,取消“干股分红”等传统福利。并新增18条生产线,以产能提升对冲市场风险。在此背景下,“娃小宗”应运而生。该商标由宏胜饮料集团有限公司(宗馥莉100%控股)申请并持有,注册于2025年2月。这意味着宗馥莉对其拥有完全决策权,不再受制于其他股东。

商标注册时间为2025年2月,表明相关筹备已经进入实质阶段。

无论娃哈哈集团层面发生任何股权动荡、法律纠纷,都无法动摇“娃小宗”的根基。它将资产风险彻底隔离在外。宗馥莉的目标并非守成,而是在继承娃哈哈实体资产和渠道网络的基础上,完成向“宏胜系”的平稳过渡。“娃小宗”不仅是品牌创新,更是一套“金蝉脱壳”与“开宗立派”的组合策略。

3./ 百亿品牌坍塌,“娃小宗”陷信任危机?/

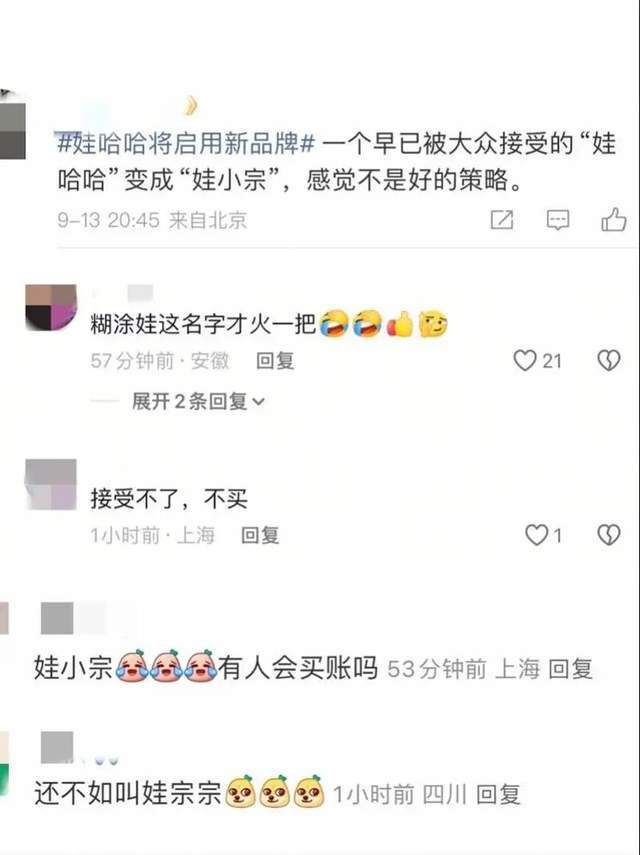

尽管宗馥莉做足准备,但“去娃哈哈化”仍面临巨大挑战。在中国快消市场,“娃哈哈”不仅是品牌,更是三十多年的渠道积累和消费者信任。据最新品牌价值评估,“娃哈哈”这三个字的价值仍高达900多亿元。而“娃小宗”目前难以承接这一遗产。不少消费者调侃其名“像山寨”,经销商也表示疑虑:“没有‘娃哈哈’三个字,我为什么推你?”

命名的弱势直接影响品牌认知。缺乏辨识度和信任度,即便有相同团队和生产线的支持,新品牌也难以复现昔日辉煌。最直观的,8月的饮料市场原本应是销售最旺的月份,然而今年的娃哈哈却似乎跌入冰点,甚至出现“断崖式下滑”,也反映出市场的冷酷反应。

随着原品牌授权逐渐到期,娃哈哈试图以新品牌“娃小宗”重新切入市场,遭遇渠道与消费者的双重冷眼。然而,将问题完全归咎于宗馥莉或个人决策并不公允。在股东结构复杂、品牌老化、渠道固化的多重压力下,她可选择的空间有限。推出“娃小宗”,与其说是战略扩张,不如说是一场“内部创业”,是在主品牌增长见顶后的不得已之举。

更重要的是,当前饮料市场竞争已白热化,早已不是当年娃哈哈AD钙奶一骑绝尘的年代。产品生命周期缩短,创新难度加大,价格战、渠道战、营销战层出不穷。“娃小宗”从诞生第一天起,就注定要面对一场没有硝烟的围剿。这就意味着宗馥莉面临的不仅仅是竞争对手的挤压,还有品牌和渠道,乃至于割席带来的负面影响。

“娃小宗”最终是成为第二个娃哈哈,还是“来得匆忙、死得壮烈”?

眼下断言似乎还为时尚早。毕竟,属于宗馥莉自己的时代才刚刚开启。以她在遗产纠纷中展现出的魄力和谋略,可能还会带给我们很多“意想不到”。