作者 | 餐饮老板内参 七饭

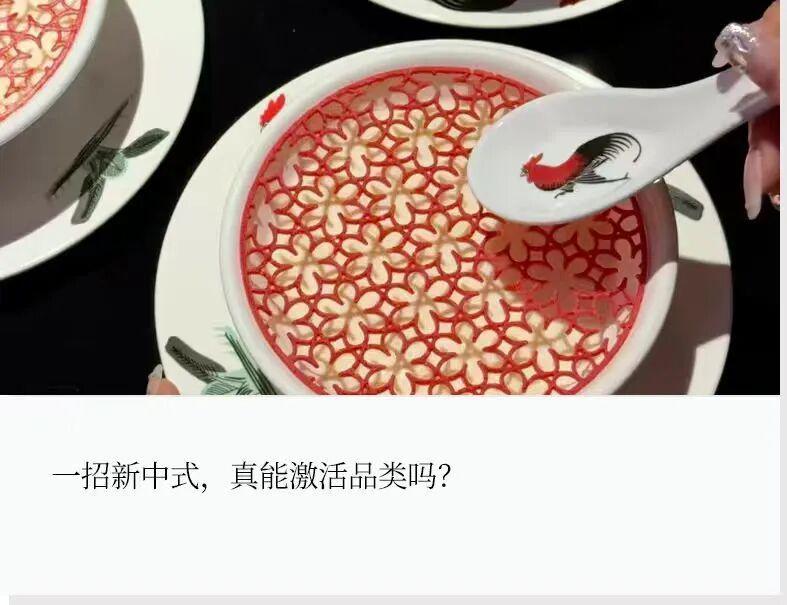

当新中式浪潮席卷餐饮行业,现制酸奶赛道迎来新一轮创新浪潮。从上海发轫的「楼下酸奶」一年内扩张至36家门店,覆盖北京、宁波、常州等城市;苏州首店以《汉宫春晓图》为灵感打造中式美学空间,推出酸奶冰沙、酸奶碗等20元价位产品,长串中式产品名如「三颗流心甜柿伯爵冷萃碗」引发社交传播。

借势云南风潮的「懒山碗」在上海开出6家门店,以「雪山酪」「三匙雪」等15-25元价位产品构建中式酸奶体系;重庆品牌「李若桃手作酸奶铺」凭借「白糯米+酸奶」组合开出55家门店,现蒸糯米工艺与12-18元价位形成差异化竞争力。

新兴品牌通过三重价值塑造完成品类升级:其一,将中式美学转化为空间语言,从壁画装饰到器物选择均强化文化属性;其二,深度挖掘本土食材,如云南普洱茶、长白糯米等地域元素的应用;其三,强调「现制手作」工艺,李若桃门店现蒸糯米场景与懒山碗的手作流程,有效提升产品价值感知。

这种价值重构带来显著市场反馈:62%消费者认为新中式酸奶提供新鲜消费体验,但品牌仍需面对行业深层挑战——现制酸奶品类在经历2023年健康风潮催生的爆发期后,正遭遇原料争议与价格敏感度提升的双重压力。

2023年现制酸奶品类借健康消费东风快速扩张,茉酸奶等品牌加速布局,新茶饮品牌纷纷入局。但随后爆出的原料名不副实问题,导致60%消费者认为高端产品价格虚高,25-40元客单价区间面临强烈替代需求。

当前行业呈现冰火两重天:一方面房租、人力、原料成本持续攀升,另一方面同质化竞争加剧,小众水果一个月内必然「大众化」。与健康风潮相比,新中式虽然带来新鲜感,但尚未形成与消费趋势的强契合度。

数据显示,新中式酸奶品牌扩张速度仅为前品类爆发期的1/3,品类天花板仍未突破。这场由文化赋能的变革能否成功,将取决于品牌能否在价值创新与成本控制间找到平衡点。