导语:

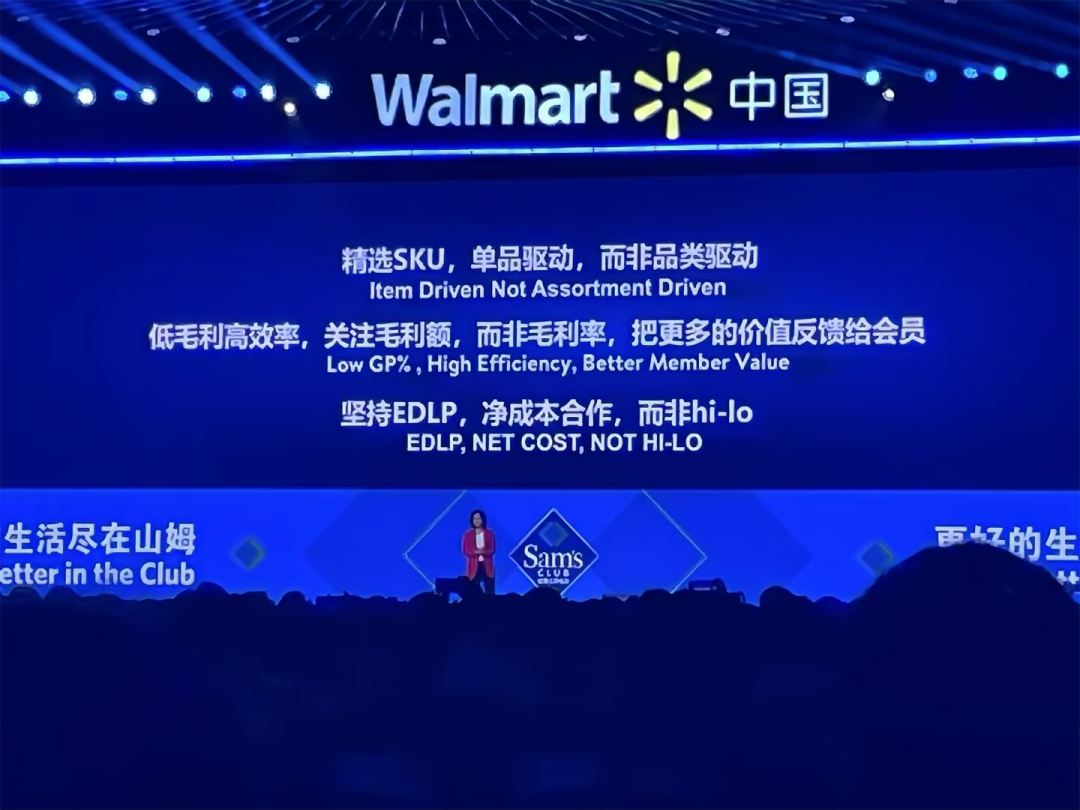

近期,全国多地新开或改造的社区超市招牌上,普遍新增了“NB”标识。据业内人士透露,NB是“Neighbor Business”(邻里商业)的缩写,但更深层的含义在于商品策略的转型。记者走访发现,这些社区店普遍呈现两大特征:商品总数减少30%-50%,但单品陈列面积扩大2-3倍。这种“少而精”的陈列模式,与德国折扣巨头奥乐齐的“极简SKU”策略高度契合。更值得关注的是,沃尔玛中国CEO朱晓静在2025年零售峰会上明确提出:“山姆会员店的成功密码是精选SKU、单品驱动,而非传统的品类驱动。”这标志着持续20余年的品类管理时代正在落幕,单品驱动策略正成为零售业的新范式。

品类管理理论诞生于1980年代的美国,1990年代随着沃尔玛与宝洁的合作进入中国。这项本应提升零售效率的管理工具,在中国市场却经历了异化发展。宝洁等国际品牌凭借飘柔、海飞丝等一线品牌,要求零售商分配50%以上的陈列资源,形成“大品牌管理”模式。可口可乐、雀巢等企业随后跟进,将品类管理异化为品牌市场占有率争夺战。

这种异化现象在零售企业持续至今。某连锁超市的商品组织结构表显示,其“个人护理”类目中,销量最高的小分类竟是“其他”,占比达35%。更普遍的现象是,一线品牌凭借“分销单品数要求”“断货惩罚”等条款,牢牢占据黄金陈列位。某采购经理透露:“要获得品牌方的市场费用支持,就必须接受其陈列占比要求,这导致品类管理沦为纸面文章。”

技术层面,品类管理的核心是商品组织结构表。理想的商品结构应横向覆盖多个类别,纵向设置3-4个层级,最小层级单品数控制在2-20支。但多数企业的实践显示,其商品分类存在两大问题:一是功能性覆盖不全,二是价格带分布断层。某区域零售商的牙膏类目,仅包含15-35元价格带产品,缺失9.9元入门款和50元以上高端款,导致客群流失。

山姆会员店用4000支单品支撑单店年均30亿元销售额的奥秘,在于“宽类窄品”策略。其商品结构满足三大原则:覆盖顾客一站式需求(宽类)、每个子类精选3-5款核心品(窄品)、确保80%以上商品具有市场竞争力。

《零售圈》研究中心主任祝文嘉指出:“宽类窄品不是简单减少SKU,而是基于消费数据的精准筛选。”山姆的实践显示,其烘焙类目仅保留麻薯面包、榴莲千层等5款核心品,但通过“透明厨房”强化现制体验,使该类目年均复购达12次,毛利率稳定在28%。这种策略带来三重效益:顾客选择效率提升40%,库存周转率提高25%,货架利用率增加30%。

实施“宽类窄品”需具备三大前提:完备的商品组织结构、精准的消费需求洞察、灵活的供应链响应。某区域零售商盲目效仿,将洗护类目从80支缩减至30支,却未保留高性价比的9.9元洗发水,导致该类目销售额下滑22%。这印证了专家警告:“脱离数据支撑的减品,无异于挥刀自残。”

在物质过剩时代,消费者面临的不是选择匮乏,而是选择过载。奥乐齐中国区总裁陈有钢指出:“我们要做特定人群的‘非你不可’,而非所有人的‘也可以’。”这种理念推动奥乐齐完成两次战略转型:从“社区超市+厨房”的精品模式,转向“好品质,够低价”的折扣模式。

其1000平米门店的SKU数从3000支压缩至2000支,但单店日均销售额突破10万元。核心在于三个极致:极致的性价比(9.9元/500ml浓香型白酒)、极致的单品效率(洗衣皂仅1款,售价是品牌品的五折)、极致的供应链管控(通过规模采购降低15%成本)。这种模式使奥乐齐在华东市场快速扩张,门店数突破200家。

山姆的极简策略则体现为“60%核心品贡献GMV”。其Member’s Mark坚果桶通过独家配方降低成本,毛利率比同类商品高10%。在露营经济兴起时,山姆通过DTC数据中台监测到搜索量激增,联合浙江工厂开发399元折叠桌椅,比市场均价低33%。该产品首月销量破10万套,带动户外品类GMV增长80%。

单品驱动策略的成功,建立在三大能力之上:对消费变化的敏锐感知、对商品深度的专业研究、对供应链的通透掌控。胖东来通过“生鲜+现制”模式,使熟食类目毛利率达35%;淘小胖通过“每周爆品”计划,使水果类目周转率提升至每周2.3次。

但实施单品驱动需警惕两大陷阱:一是盲目减品导致的品类缺失,二是忽视区域差异的标准化复制。某连锁超市在北方市场强制推行“极简SKU”,却未保留面食类目,导致客流下降18%。这印证了专家观点:“单品驱动不是减少商品,而是用更精准的商品满足需求。”

从品类管理到单品驱动,零售业的商品管理正经历第三次革命。山姆、奥乐齐的成功证明,在存量竞争时代,效率提升比规模扩张更重要。但需明确:品类管理仍是基础框架,单品驱动是效率杠杆,自有品牌是价值载体。某咨询机构数据显示,能同时做好这三点的零售企业不足5%。

正如沃尔玛中国区总裁朱晓静所言:“没有永恒的管理模式,只有持续的进化能力。”在这场变革中,谁能更精准地把握消费需求,更高效地配置商品资源,谁就能在未来的零售竞争中占据先机。

您对零售业的商品管理变革有何见解?欢迎在评论区分享您的观点。