文 / 一灯

来源 / 节点财经

在深度老龄化社会加速到来的今天,中国60岁及以上人口占比突破20%,庞大的“银发经济”需求与人工智能技术浪潮碰撞,催生出“AI+养老”这一新兴赛道。然而,资本狂欢背后,针对老年群体的AI诈骗案件频发,伪智能产品泛滥成灾,技术伦理与商业利益的冲突日益尖锐。

2025年8月,河南李奶奶接到“孙子”带着哭腔的求救电话,称因打架被抓需4万元私了,险些转账成功;同年10月,台北一名70岁老妇被假冒“费玉清”的诈骗集团骗取超千万元新台币(约合人民币233万元),案件持续8个月方被亲友识破。

图源:微博

公安部数据显示,2025年一季度全国AI换脸诈骗案环比激增45%,老年群体占比达38%。诈骗手段主要分为两类:一是利用深度伪造技术合成子女、名人音视频,以“紧急求助”“明星恋爱”等话术诱导转账;二是伪造“名医”“专家”形象,高价兜售“特效保健酒”等伪智能产品。蚂蚁集团披露,超3万名老人因“保健酒”骗局损失超10亿元,700余人组团假扮老中医导致全国超10万人受害。

除直接诈骗外,“AI创富神话”同样危害深远。黑猫投诉平台数据显示,截至10月13日,“AI课”相关投诉达5963条,其中老年学员占比显著。投诉问题涵盖夸大宣传、诱导消费、退费难等。一位70岁老人被“低风险高收益”话术诱导,花费7798元购买AI课程,2个月收益仅1.6元,与宣传严重不符。

图源:黑猫投诉平台

老年人易受骗的根源在于技术盲区与情感空缺的双重脆弱。北京师范大学研究显示,空巢老人日均使用短视频应用达2.83小时,将主播称为“干儿子”“干女儿”。这种情感需求使他们难以识别高度仿真的AI诈骗手段,轻易陷入“高收益理财”“明星恋爱”等陷阱。

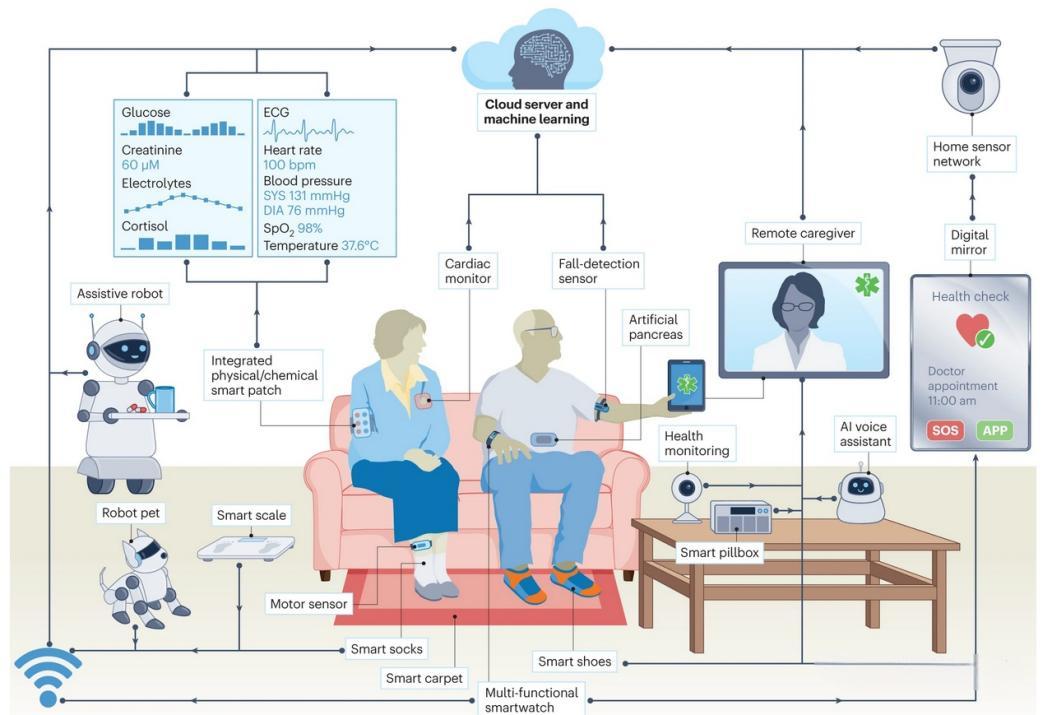

AI养老产业的繁荣背后,伪智能产品泛滥成灾。《智慧健康养老产业发展白皮书(2025)》显示,养老服务机器人赛道年均复合增长率超50%,预计五年内市场规模突破1200亿元。然而,国家消费品质量监督检验中心抽检发现,35%的产品在“智能交互”“环境适应性”等核心指标上未达宣传标准的50%,部分跌倒检测功能准确率低于70%。

图源:养老科技前沿

伪智能产品的危害远超技术缺陷。一些“对话陪伴机器人”仅依赖固定问答库,无法理解复杂问题;“娱乐服务机器人”实为收音机、视频播放器的组合体;“危机预警机器人”因传感器简陋、算法不足,漏报率超40%,安全功能形同虚设。消费者屡次受骗后,对行业产生普遍怀疑,导致“劣币驱逐良币”效应加剧,资本流向营销包装而非技术研发,阻碍产业健康发展。

面对乱象,AI养老产业需回归老年人真实需求,探索可持续创新路径。全球范围内,韩国Hyodol公司开发的AI玩偶内置ChatGPT对话系统,可监测老人活动、识别消极情绪,自动向护理团队或家人发出警报;新加坡台达研究院的AIDEN机器人能自主搭乘电梯,为长者配送生活必需品,每月节省44小时人工时间。

图源:Hyodol官网

国内则通过“以租代售”模式破解外骨骼机器人普及难题。泰山景区外骨骼机器人租赁标准为80元/3小时,单块电池续航8小时,降低使用门槛的同时建立用户信任。这些实践勾勒出AI养老的三大核心方向:康复辅助(如外骨骼机器人)、情感陪护(多模态情感计算)、智慧环境(非接触式传感器监测)。

与此同时,生态整合成为创新趋势。美国Solera Senior Living公司联合五家企业打造“互联养老联盟”,通过AI驱动的生态系统降低老年群体跌倒概率和住院率;国内上海徐汇区“晞颐·AI体验馆”集聚十大应用场景,推动AI养老从单点技术突破走向系统化生态构建。

图源:上海区情观察

构建健康产业生态需技术与监管双管齐下。建议建立养老服务机器人智能等级评价标准,量化测评环境交互、认知决策等核心能力;强化广告宣传监管,规范“智能”“AI”等术语使用。唯有回归需求本质、构建可持续商业生态,AI养老产业才能真正走向成熟。

*题图由AI生成