文 | 索鹅图

AI万神殿 原创出品

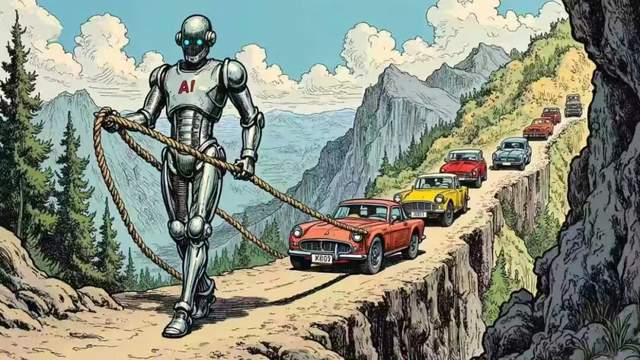

国庆假期期间,笔者借朋友新购的小米汽车,在横断山脉展开了一场高难度智驾测试。作为当前智能驾驶领域的明星产品,小米汽车搭载的AI Agent系统在实际路况中暴露出诸多值得探讨的技术问题,这场横跨川滇两省的实地测试,为我们观察智能驾驶技术落地提供了珍贵样本。

10月4日从宜宾进入银昆高速后,系统在急弯路段的行驶策略引发多次险情。当车辆处于左侧超车道时,面对向右弯道会出现两个典型问题:其一,系统倾向于贴左侧车道线行驶而非居中;其二,当驾驶员手动修正方向时,方向盘会自动激烈回正,导致车辆出现蛇形晃动。这种异常现象在宜宾至昭通、保山至大理等急弯密集路段频繁发生,甚至惊醒后排休息的乘客。

技术层面分析,这暴露出端到端决策方案的固有缺陷。该方案依赖单帧画面做即时判断,缺乏对连续路况的动态规划能力,导致车辆行为呈现机械僵硬特征。正如自动驾驶领域专家指出的,当前技术仍停留在"应激反应"阶段,尚未形成真正的场景理解能力。

测试中发现系统对雪糕桶存在"过度解读"现象。在右侧车道出现三个雪糕桶时,车辆从110km/h骤降至78km/h,导致后方工程车险些追尾。这种"逢桶必减"的策略,反映出系统未能区分警示标志与实际施工场景的差异。更值得关注的是隧道口场景:当遇到两个警示雪糕桶时,系统降速20%后未能及时恢复,在短暂致盲区保持低速行驶,暴露出决策逻辑的呆板。

超车场景的决策同样存在争议。当旁车压线行驶时,系统会立即降速,这与人类驾驶员"快速超越"的直觉相悖。这种保守策略导致车辆长时间与大车并行,反而增加了潜在风险。测试数据显示,老司机群体对这类决策的容忍度显著低于新手,约60%的老司机在首次遭遇不合意操作后,会连续数日拒绝使用智驾功能。

更严重的问题出现在上下文理解层面。10月4日晚进入朱家村隧道前,系统突然降速至65km/h(隧道限速80km/h),原因竟是误读路侧"危化品车辆限速65"的警示牌。这表明当前视觉系统仅能提取数字信息,缺乏对完整语义的理解能力。理想的AI Agent应当具备主动视觉和规则内化能力,能准确解析交通标志的完整含义。

在岗纪服务区附近的异常右拐事件更具警示意义。当车辆明确保持直行状态时,系统突然意图进入服务区匝道,这种"自主决策"暴露出意图理解模块的严重缺陷。结合分心提醒功能的误判案例(如查看地图被识别为分心),反映出多模态感知系统的整合仍存在技术瓶颈。

尽管小米宣称已完成数百万公里路测,但实测暴露的问题引发行业思考。成都闹市区酒驾事故导致的股价波动,为行业敲响安全警钟:每提升1%的安全系数,都可能带来千亿级的市场价值。当前智能驾驶系统在复杂场景下的决策可靠性,仍是制约技术普及的关键因素。

作为AI技术的重要硬件载体,小米汽车集成的传感器阵列和算力平台具备显著优势。但从小爱同学的餐厅推荐到智驾系统的路径规划,智能程度的层级差异表明,真正的汽车AI Agent仍需突破技术临界点。这场横断山脉的实测,既是对现有技术的压力测试,也为下一代AI驾驶系统的进化指明了方向。

*本文提及的上市公司信息仅作技术分析参考,不构成投资建议