出品|虎嗅商业消费组

作者|柳柳

编辑|苗正卿

题图|视觉中国

2025年10月18日,物理学界的一颗巨星悄然陨落。

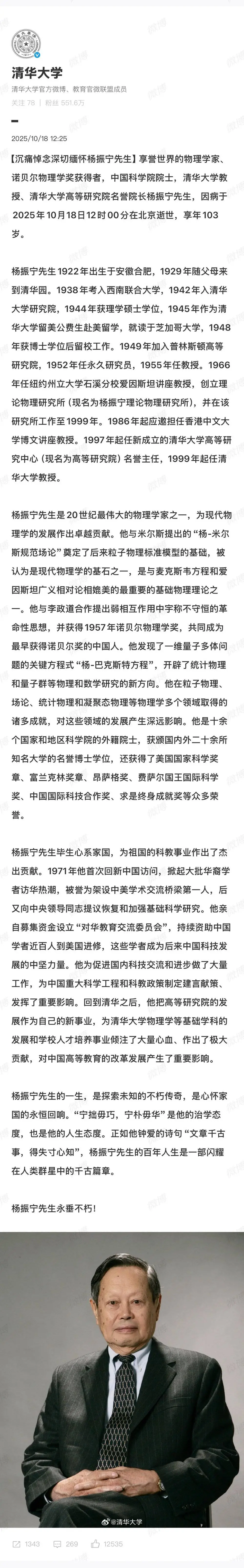

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖得主、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁教授的逝世消息,经新华社发布后引发全球关注。清华大学官网同步发布《沉痛悼念深切缅怀杨振宁先生》一文,并将页面转为黑白纪念模式。

世人缅怀的不仅是一位跨越世纪的科学泰斗,更是一位其思想深刻影响现代科技格局与国家发展路径的战略家。对于商业领域而言,杨振宁的学术遗产中蕴含着构建伟大企业、驱动产业变革的四条底层逻辑,这些智慧对当今企业家具有重要启示。

在商业世界追逐短期回报的当下,杨振宁的学术生涯为"应用主义"提供了有力反驳。他1954年提出的"杨-米尔斯场论"和1956年与李政道合作的"宇称不守恒"理论,均为纯粹的理论物理突破。

其中"杨-米尔斯场论"在提出后近二十年因高度抽象而未获广泛认可,却最终成为粒子物理标准模型的基石。该理论统一了电磁力、弱相互作用和强相互作用,为核能开发、核磁共振成像(MRI)、粒子加速器及半导体产业奠定了理论基础。

这对商业的启示在于:真正的竞争优势往往源于看不见的基础技术积累。当前许多企业沉迷于模式创新和流量运营,却忽视基础研发投入。当市场环境变化时,缺乏底层技术支撑的企业将迅速崩塌。敢于投资"无用之用",布局未来十年的基础研究,需要企业家具备超越财务报表的战略定力。

杨振宁的重大突破均为合作成果:与米尔斯共创规范场论,与李政道共获诺贝尔奖。这揭示了现代创新的本质——顶尖智慧的碰撞产生聚变效应。

"杨-米尔斯场论"作为描述基本粒子相互作用的理论,恰如其分地隐喻了现代创新生态:企业需要构建"人才场"或"协同场",让顶尖头脑在其中相互激发。普林斯顿高等研究院(IAS)的实践印证了这一点,该机构通过极致学术自由、跨学科交流和对非常规思维的包容,催生了爱因斯坦、哥德尔等巨匠的众多突破。

对企业管理的启示在于:领导者应致力于设计高效的协同机制。组织是否允许跨领域专家自由对话?文化是否鼓励非常规尝试?激励机制是奖励个人英雄还是催化团队反应?这些问题的答案决定了企业是人才集合体还是真正的创新集群。

如果说规范场论揭示了群体创新规律,那么宇称不守恒则提供了突破常规的方法论。1957年杨振宁与李政道提出的该理论,通过"打破对称"颠覆了物理学传统认知,这种思维同样适用于人才战略。

1999年杨振宁全职回归清华,2015年恢复中国籍的举动,打破了"顶尖人才单向流向西方"的格局。他带回的不仅是个人影响力,更是世界级研究范式、全球学术网络和精神感召力。其创办的清华大学高等研究院复制了普林斯顿模式,成为中国吸引顶尖人才的强磁场。

这对人才竞争的启示在于:必须采取非对称策略打破常规。企业应突破地域、国籍、学历等偏见,特斯拉和字节跳动的全球化人才战略即为典范。当平台足够强大、愿景足够吸引时,就能逆转人才流向,吸引"杨振宁式"的顶尖人才。

杨振宁103年的人生轨迹,展现了超越个人得失的"长程有序"选择。从西南联大到芝加哥,从普林斯顿到清华,每个重大决定都服务于价值最大化目标。

年轻时选择物理学中心美国以最大化科研价值,功成名就后回归中国以实现传承价值。晚年他在清华讲授基础课程、捐资创办研究院、推动少年班设立,始终与时代发展同频共振。

这种战略思维对企业的启示在于:需要追求历史长河中的独特定位。亚马逊坚持"Day 1"文化思考未来二十年,微软向云和AI转型,均体现了基于未来趋势的"长程有序"决策。最高明的战略,是成为时间的朋友。

杨振宁虽已离世,但其留下的智慧永存:敬畏基础研究的长期价值,理解协同创新的聚变力量,敢于在人才竞争中打破常规,具备超越周期的历史远见。在充满不确定性的时代,这些智慧是构建未来的行动指南。

如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com