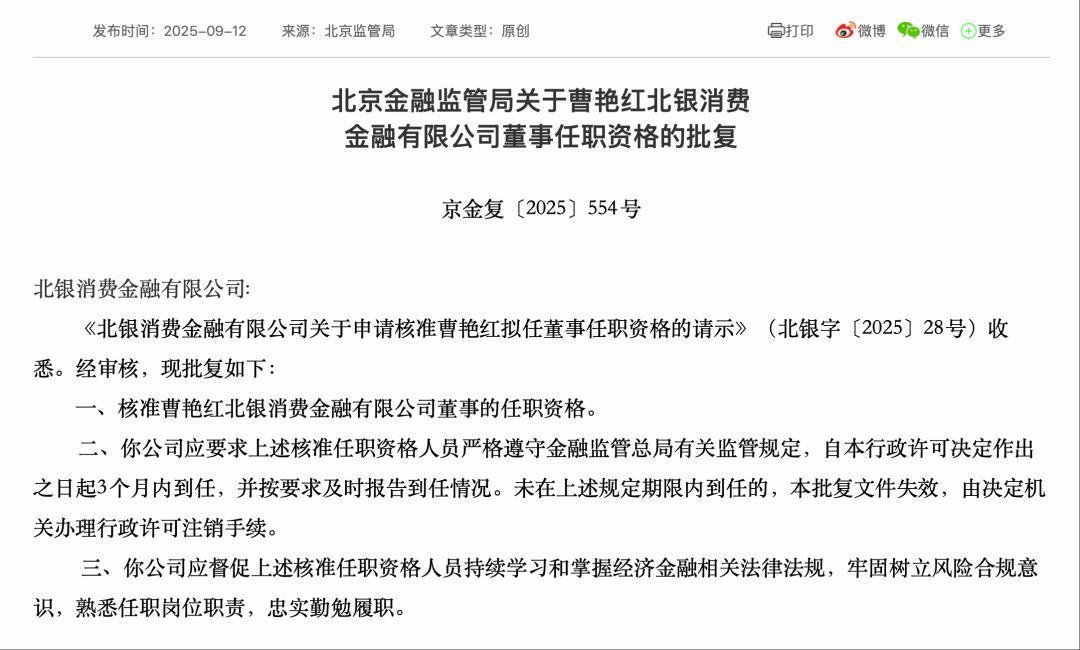

作为中国首家持牌消费金融公司,北银消费金融有限公司(以下简称“北银消金”)在业绩下滑与不良贷款压力中迎来新董事。2025年9月8日,北京金融监管局正式核准曹艳红担任北银消金董事的任职资格,这已是该公司年内获批的第三位新董事。此前,李岩和王文杰的董事任职资格已分别于今年1月获批。新董事团队的组建,能否帮助这家老牌机构突破困境,重回行业“第一梯队”?

北银消金成立于2010年3月,总部位于北京,是国内首家开业的持牌消费金融公司。其股东结构包括第一大股东北京银行(持股35.29%)、西班牙桑坦德消费金融公司(持股20%),以及联想控股、大连万达等民营企业。回顾其发展历程,2015年堪称巅峰期,当年净利润高达4.79亿元,贷款余额接近200亿元,市场份额达35%,稳居行业榜首。

然而,好景不长。2016年,公司净利润骤降至-13.49亿元,同比暴跌381.63%,行业地位一落千丈。尽管2018年后净利润逐步恢复增长,但2024年全年净利润仅1.53亿元,在行业中排名第19位,与排名第一的蚂蚁消费金融(净利润30.51亿元)差距近20倍。总资产方面,北银消金2024年末为141.7亿元,排名第21,而蚂蚁消金总资产达3137.51亿元,两者相差超22倍。

2025年上半年,北银消金总资产达154.2亿元,净利润1.02亿元,同比增长50%。从增速看,这一表现亮眼,但横向对比头部机构仍显逊色。同期,招联消费金融净利润15.04亿元,蚂蚁消金14.6亿元,马上消费金融11.55亿元,北银消金的盈利规模不足头部机构的十分之一。

在业绩位居行业中下游的同时,北银消金的资产质量问题同样引人关注。2025年以来,公司已在银登网发布3期个人不良贷款转让项目公告,未偿本息总额超过7亿元。这些不良债权起始价均不足一折,折射出公司加速出清不良资产的迫切性。事实上,消费金融行业加速不良资产处置已成为普遍现象,截至2025年5月,年内已有超10家持牌机构转让不良资产,呈现多期数、低价格的特点。

北银消金为何跌落至中下游?合规风险是关键因素。2015年11月,原银监会因公司涉嫌通过合作公司“拉人头”骗贷,对其开出150万元罚单,处罚依据包括贷款管理严重问题、资金被挪用、资产质量不实等。2017年8月,监管部门再次开出900万元罚单,事由包括违反审慎经营规则、超范围开展业务、提供虚假报表等。两次百万级罚单,暴露出公司在内控管理和合规经营方面的严重缺陷,直接导致市场份额萎缩,难以重回主流。

面对新的监管环境,北银消金正在积极调整。2025年10月1日,“助贷”新规正式实施,提出“名单制管理”要求,并明确“综合融资利率不超过年化24%”的标准。为响应监管,北银消金于2025年5月披露了84家“助贷”合作机构名单,涵盖风控、征信、移动支付、贷后管理和律师事务所等类型,包括支付宝、度小满和腾讯等头部平台。

与此同时,金融监管部门加大对消费者权益保护的力度。2025年9月,金融监管总局修订发布《金融机构消费者权益保护监管评价办法》,将评价要素调整为“体制机制”“适当性管理”“营销行为管理”等7项。政策层面,2025年6月,中国人民银行等6部门联合发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,提出19条重点举措,明确支持符合条件的消费金融公司发行金融债券,拓宽资金来源,扩大消费信贷规模。

新董事曹艳红的加入,能否为北银消金带来转机?根据批复要求,曹艳红需在3个月内到任,并持续学习经济金融相关法律法规,牢固树立风险合规意识。今年1月,公司两位新董事李岩和王文杰的任职资格已先后获批,加上曹艳红,董事会成员增至5名。新董事团队的组建,可能增强公司与股东方的业务协同和资源共享能力。

然而,要想在竞争激烈的消费金融市场中实现“逆袭”,北银消金还需在自主获客和自主风控等核心能力上下功夫。2025年10月1日实施的助贷新规要求消费金融机构加强自主风控能力,不能完全依赖合作机构。对于曾因“对合作机构管理不到位”被罚80万元的北银消金而言,这既是挑战也是机遇。

截至2025年6月末,北银消金总资产达154.2亿元,净利润1.02亿元,同比增长50%。但从2015年的行业榜首到如今净利润排名跌至第19位,公司的“掉队”是不争的事实。三次董事变更、超7亿元不良资产抛售、84家助贷合作机构名单公布,北银消金正试图通过一系列举措重整旗鼓。但在强监管时代,消费金融行业面临着不良攀升、客群流失和助贷风控等多重考验,北银消金能否把握住政策红利,真正实现“逆袭重生”,仍需市场检验。

来源:经理人网

编辑:曹諵