*此图由AI生成

作者| 史大郎&猫哥

来源| 是史大郎&大猫财经Pro

当罗永浩与西贝莜面村的舆论战演变为行业风暴,这场看似偶然的冲突,实则揭开了中国餐饮业工业化转型的深层矛盾。从消费者差评到资本博弈,预制菜标准之争正在重塑整个行业的生态格局。

事件的导火索源于罗永浩对西贝的尖锐批评。当'预制菜'标签与'太恶心了'的评价同时出现,西贝创始人贾国龙亲自下场反击,将这场品牌危机升级为行业论战。罗永浩在回应中透露,原本已准备收手,却被西贝官方声明中'网络黑嘴'的指控彻底激怒。

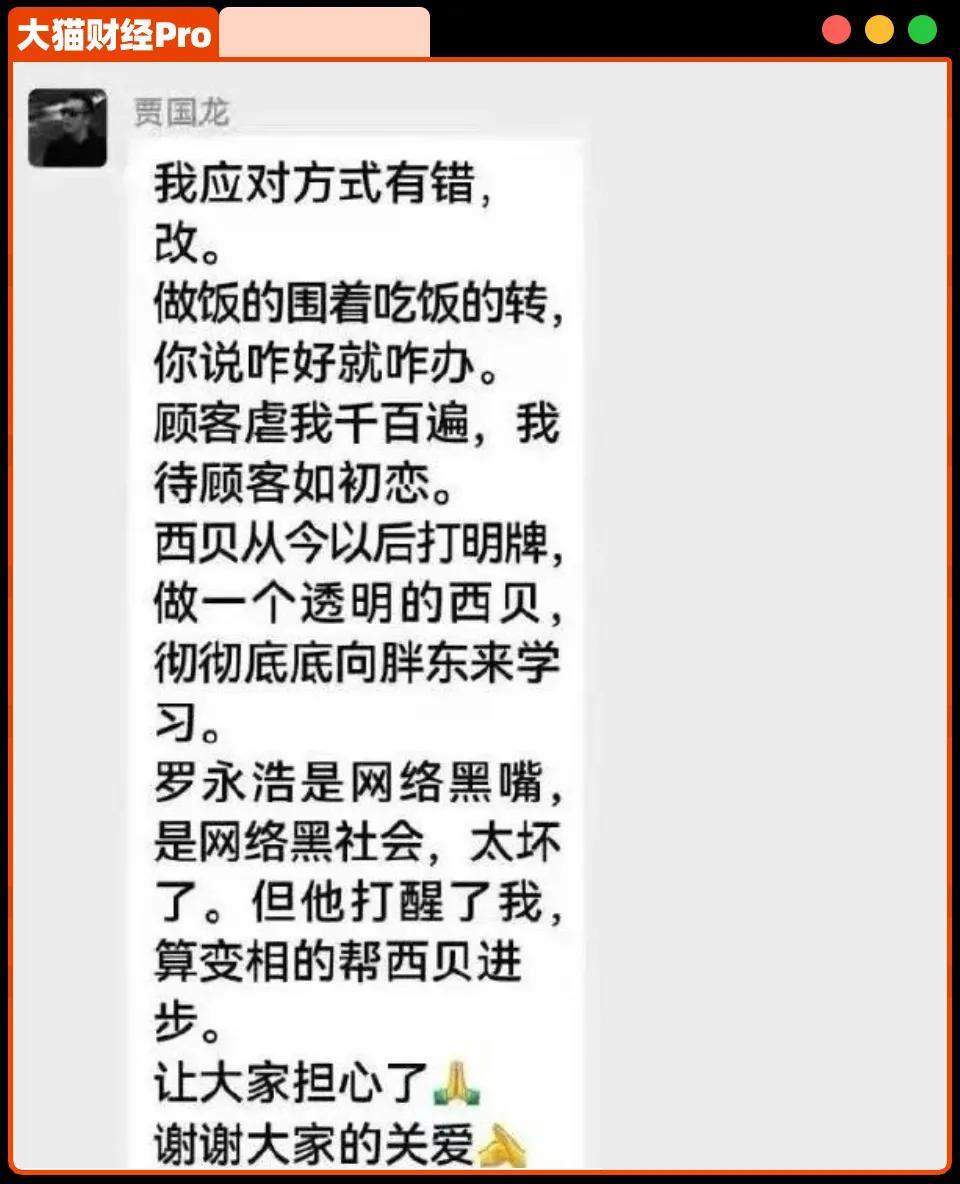

西贝声明呈现明显两极:前半段承认服务不足,承诺'顾客虐我千百遍,我待顾客如初恋';后半段却将罗永浩定性为'网络黑社会'。这种矛盾表述引发更大争议——当消费者差评借助网红效应放大时,是否就构成了网络暴力?支持罗永浩的消费者是否因此失去就餐权利?

核心矛盾直指价格与价值的错位。当西贝人均消费突破百元时,消费者对'现做现炒'的预期自然水涨船高。而中央厨房配送的半成品,在公众认知中已与预制菜划等号,这种预期落差成为情绪爆发的关键。

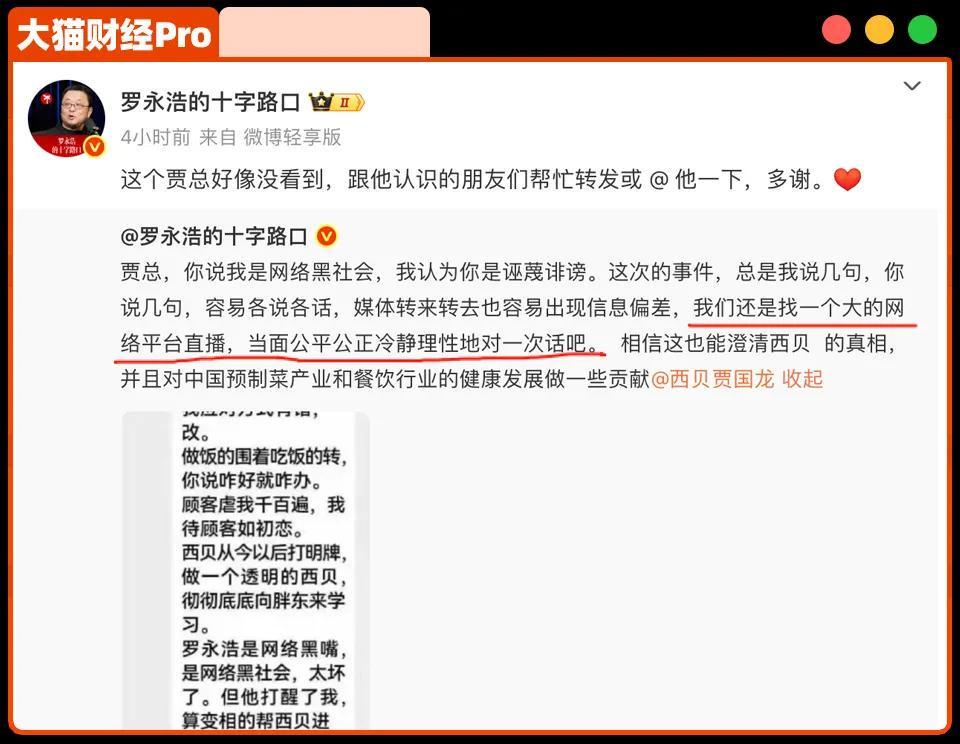

罗永浩的反击直指法律层面,质疑'网络黑嘴'指控是否构成诽谤,并提议直播对质。这场尚未成行的辩论已显现危险信号:当企业创始人与网络意见领袖正面交锋,商业争议可能演变为个人攻击。

舆论风向的戏剧性转变值得关注。从最初90%支持罗永浩,到资本圈、餐饮圈集体倒戈,西贝合伙人甚至将其与'海底捞撒尿事件'相提并论。这种转变折射出行业对预制菜战略的集体捍卫——当罗永浩的批评触及数千万从业者利益时,反弹力度必然成倍放大。

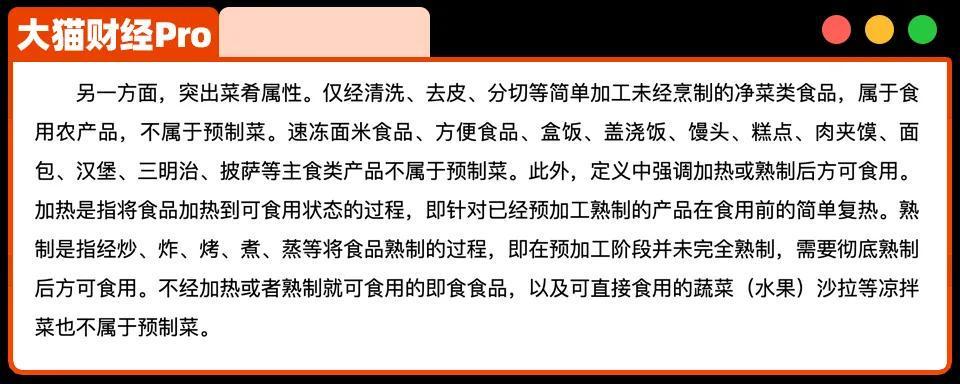

争议核心在于预制菜定义的认知鸿沟。按照正在征求意见的国家标准,预制菜特指预包装、无防腐剂、需加热的完整菜肴。但消费者认知中,只要非现炒现做即属预制菜。这种差异在西贝直播'无鸡鸡汤'事件中暴露无遗——企业认为是半成品,消费者坚称是预制菜。

行业数据揭示转型阵痛:中国厨师数量从2000年120万锐减至65万,中央厨房与预制菜成为主要推手。自动化设备取代洗切配等重复劳动,使烹饪技术要求降低,直接导致厨师转行外卖。这种变革虽符合资本期待——标准化的餐饮模式使行业产值三年间从4800亿跃升至6500亿,预计明年突破万亿——却动摇了传统餐饮的根基。

西贝作为行业样板,其'中央厨房+冷链配送'模式被广泛效仿。山东、广东两省成为预制菜重镇,前者企业数量领先,后者产值高居榜首。资本青睐源于双重驱动:餐饮端需求稳定,电商端增速惊人——同款产品电商价格较门店低70%,凸显工业化优势。

这场争议的本质,是餐饮业工业化进程中的利益再分配。当罗永浩撕开'预制菜'的认知裂缝,暴露的不仅是标准分歧,更是传统餐饮文化与现代资本逻辑的激烈碰撞。在'种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店'的新模式下,如何平衡效率与体验,将成为行业持续发展的关键命题。