当互联网老炮罗永浩与中式餐饮巨头西贝展开一场关于预制菜的公开辩论时,这场看似普通的商业争议却演变成了一场引发行业地震的舆论风暴。西贝创始人贾国龙为自证清白开放后厨,却意外陷入'挥刀自宫'的尴尬境地,这场争议背后折射出的不仅是预制菜定义之争,更是整个连锁餐饮行业面临的深层危机。

事件起因于罗永浩对西贝预制菜使用的质疑。面对质疑,贾国龙选择以最直接的方式回应——开放全国400家门店的后厨供媒体和消费者实地探访。这种近乎'裸奔'式的自证方式,本应成为行业透明化的标杆,却因后厨中出现的保质期两年的西兰花、九个月的冷冻鸡翅等食材,反而坐实了消费者对预制菜的猜测。

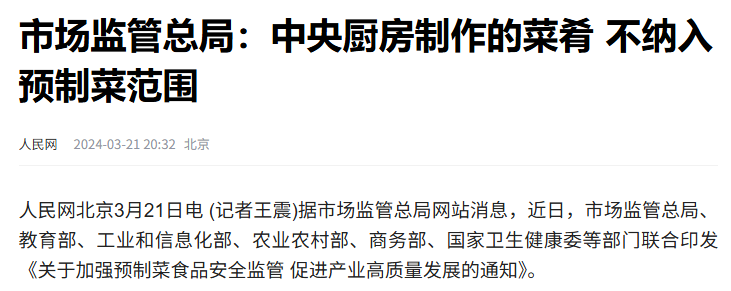

贾国龙的底气源自2024年发布的《餐饮业预制菜分类标准》,该文件明确规定由中央厨房统一制作配送至门店的菜肴不属于预制菜范畴。这种'自产自销'的模式确实构成了法律层面的技术性免责:从莜麦集中采购到面粉加工,再到中央厨房制作莜面,最后配送至门店加热,西贝构建的完整供应链体系在形式上完美规避了预制菜定义。

但消费者认知与行业标准存在根本性分歧。当消费者发现所谓'现做'的菜品实则是中央厨房统一制作的半成品时,心理落差瞬间爆发。这种认知冲突在经济学'柠檬市场'理论下显得尤为危险——信息不对称导致消费者只能通过价格判断品质,最终迫使优质商家退出市场,形成劣币驱逐良币的恶性循环。

西贝的供应链模式确实解决了中式餐饮标准化难题:通过中央厨房统一制作,既保证了口味一致性,又规避了商场明火限制,这是其从地方小吃发展为全国连锁的关键。但问题在于,当这种工业化生产模式以'现做'名义呈现时,就构成了对消费者知情权的侵犯。调查显示,83%的消费者认为餐厅应明确标注预制菜使用比例,67%的人表示发现使用预制菜后会降低复购意愿。

行业现状比个案争议更值得警惕。当前连锁餐饮中,72%的品牌使用中央厨房配送半成品,但仅有15%会主动告知消费者。这种信息不透明正在摧毁行业信任基础——当消费者发现所谓'特色菜'实则是统一配送的料理包时,整个品类都会被贴上'难吃'的标签,真正坚持现做的商家反而遭受误伤。

破解困局的关键在于建立透明化标准。参考日本餐饮业实行的'料理包分级制度',将预制程度分为现做(0%)、半预制(1-30%)、全预制(31-100%)三级,并要求在菜单显著位置标注。这种分级不仅保护了消费者知情权,也为不同定位的商家提供了生存空间——高端餐饮可以主打现做概念,快餐品牌则通过性价比竞争。

西贝之争暴露的不仅是定义分歧,更是行业转型的阵痛。当工业化生产成为必然趋势时,如何平衡效率与品质、标准化与个性化,成为所有连锁餐饮必须面对的课题。这场争议最终指向一个简单却深刻的真理:在餐饮行业,透明度就是生命力,尊重消费者知情权才是长久发展之道。

站在行业发展的角度,预制菜本身并非洪水猛兽,问题在于如何建立合理的价值体系。当消费者为'现做'支付溢价时,理应获得与之匹配的体验;当选择预制菜时,也应享受性价比优势。只有建立这样的价值认知,才能避免整个行业陷入'柠檬市场'的陷阱,实现真正的可持续发展。