文|海山

来源|博望财经

“每天都要进步,每天都要创新。广汽确实进入了‘战时状态’。”

10月20日,广汽集团董事长、总经理冯兴亚在最新采访中强调。早在三个月前的2025中国汽车论坛上,他便已明确表示:“汽车产业变革已进入深水区,广汽集团全面进入‘战时状态’。”

一边是新能源转型的浪潮奔涌向前,一边是老牌车企的盈利难题。广汽的生存困境折射出行业转型的深层挑战。

在行业内卷加剧、新势力冲击、销量承压的多重压力下,广汽正发起新一轮战略冲刺。这一举措既是应对短期经营压力的紧急措施,也是新能源汽车下半场主动求变的战略突围,其转型路径或为传统车企提供重要参考。

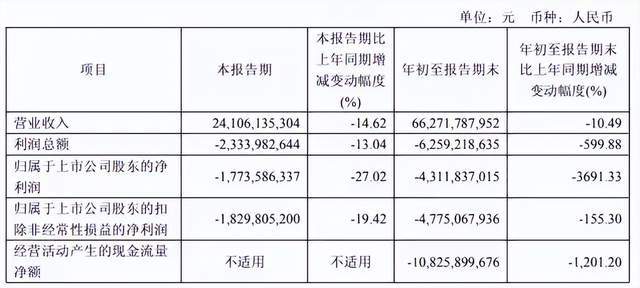

广汽集团2025年三季度财报显示,核心财务指标表现低迷。

三季度合并营业总收入243.18亿元,环比增长6.98%,同比下滑14.62%;归属于上市公司股东的净亏损17.74亿元,环比收窄但同比扩大3.77亿元。

前三季度数据进一步凸显压力:

营收662.72亿元,同比下滑10.49%;净利润-43.12亿元,同比暴跌3691.33%。业绩下滑的直接原因是销量不振:2025年1-9月累计销量118.37万辆,同比下滑11.34%。除广汽丰田微增4.89%外,广汽本田(-27.58%)、广汽传祺(-15.84%)、广汽埃安(-19.99%)均大幅下滑。

对比2018年净利润109亿元的辉煌,广汽的业绩反差折射出行业变革的残酷性。

汽车工业向新能源与智能化转型初期,并非所有车企都能抓住产业红利。合资板块“利润奶牛”失能是亏损主因——近年来合资车在中国市场普遍承压,广汽亦难独善其身。

三季度出现积极信号:

合资板块中,广汽本田销量6.93万辆,环比增长11.85%;广汽丰田销量19.85万辆,环比增长8.43%。自主品牌方面,广汽传祺销量8.68万辆,环比增长12.7%;广汽埃安销量7.27万辆,环比增长18.1%。这些增长表明,广汽的改革措施已初见成效。

行业转型的“三重阵痛”:

当行业从规模扩张转向质量竞争,传统车企的组织惯性成为发展阻力。合资燃油车存量萎缩、自主新能源车增量不足、体系能力转型滞后,三者叠加导致盈利困局。

面对经营困局,广汽以“三大战役”为核心启动战时机制,从研发、产品、渠道、海外、成本五个维度推进改革:

广汽重组原研究院,构建全新大研发体系,引入IPD(集成产品开发)流程,将车型开发周期从26个月缩短至18个月,研发成本降低10%以上。同时成立200人规模的用户洞察部,打破“闭门造车”模式,建立“用户洞察-产品交付”闭环。

广汽集中资源打造爆款车型:8月上市昊铂HL增程版,9月推出续航1200公里的传祺S7增程版,第四季度力争下线首款前装量产L4高度自动驾驶车型。

全面导入IPMS体系与NPS指标管理,构建“直联、直服、直营”营销金三角,计划年内新增200家“埃安驿站”直营店。

广汽与华为联合打造的新品牌“启境”备受关注。10月20日晚,冯兴亚在直播中透露,首款车型将于2026年年中推出,定位时尚、科技、运动。他强调:“智能网联时代没有企业能单打独斗,开放合作才能为用户创造更大价值。”

产业界普遍将与华为合作视为战略方向。广汽希望借助华为的品牌势能与自身的造车底蕴,推出爆款车型。若合作成功,将为广汽规模化发展提供重要机遇。

广汽的战时措施旨在短期止血与长期战略目标兼顾。在行业“价格战转创新战、规模战转价值战”的变局中,构建长期竞争力的关键在于将传统优势转化为创新动能。

当前中国车市已进入“内卷2.0阶段”:

广汽的核心优势在于体系化积累与产业链掌控力:

但挑战同样严峻:

汽车工业对商业效率要求极高,对手已在高端产品、智能化技术、品牌心智等方面建立护城河。广汽的“稳”(体系扎实、制造可靠)与市场需求的“新”(技术差异、品牌打造)之间的碰撞,考验其转型能力。

广汽的探索为产业界提出深层思考:单纯的产品电动化已不足以应对竞争,体系的全面革新才是关键。从研发流程到营销模式,从成本控制到品牌塑造,每一个环节的革新都决定着生存权。

广汽的战时故事仍在继续,市场期待其销量与业绩的突破。在这场百年变革中,既能守住根基又能快速创新的企业,终将穿越周期。广汽的每一步尝试,都为中国汽车产业的转型提供宝贵样本——破局从来不是一蹴而就的革命,而是在阵痛中持续进化的过程。