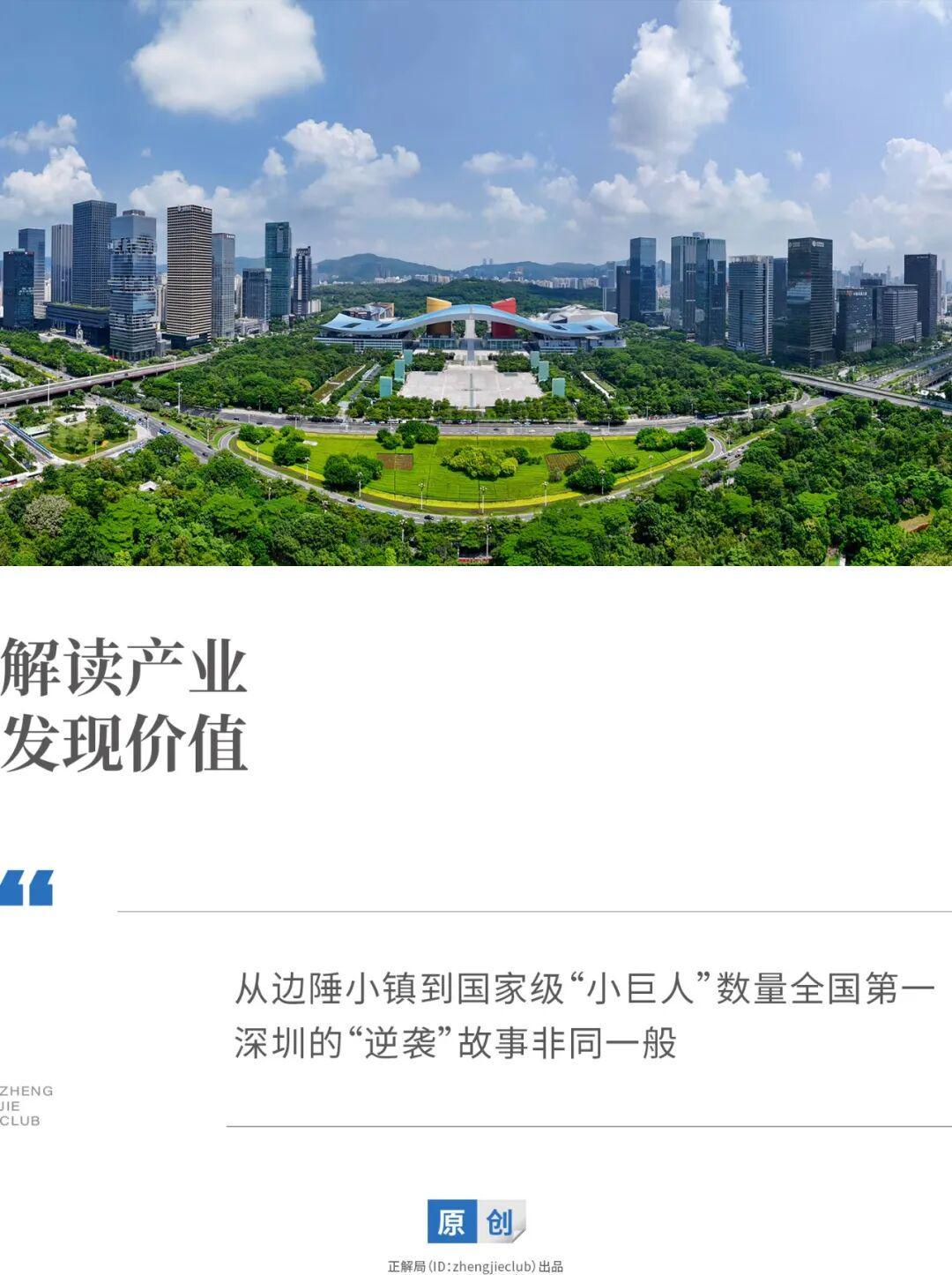

1987年盛夏,43岁的任正非在深圳湾一处废弃厂房内创立了华为。彼时的深圳,不过是五湖四海“下海者”的聚集地,电子元器件小厂林立,承接着国外转移的落后产能。谁能想到,38年后,这座曾经的“科技荒漠”已蜕变为中国科技创新的标杆城市——以1333家国家级专精特新“小巨人”企业超越北京(1210家)和上海(1032家),稳居全国首位,正式加冕“专精特新第一城”。

近日,全国第七批专精特新“小巨人”企业名单公示,深圳以347家新增企业数量再度领跑全国。这一成绩的背后,是深圳从政策破冰到市场驱动,再到生态培育的完整创新链条。那么,深圳的“科技奇迹”究竟如何炼成?

上世纪80年代,深圳的科技底子薄得可怜——全市科技人员仅两名:一名拖拉机维修工和一名兽医。与拥有哈佛、MIT的美国,以及清北复交云集的北京、上海相比,深圳的高校资源几乎为零。但转折点出现在1987年:深圳颁布“18号文件”,明确鼓励科技人员创办民营科技企业,并首次以政策形式保障技术入股的产权归属。

这一政策在当时堪称“石破天惊”。彼时,科研人员习惯于将成果以论文形式贡献国家,市场化创新面临三大顾虑:高校和单位是否接受?社会舆论是否指责?成果是否易被抄袭?而深圳的“准生证”彻底打开了知识分子的视野。政策推出首年,即催生70多家民营科技企业,华为便是其中之一。可以说,若没有“18号文件”对产权的明确,华为的诞生无从谈起。

2000年,深圳迎来第二个关键节点。当时,中国制造业深陷“山寨”困境,舆论普遍认为“中国只需复制国外技术”。深圳却逆势提出“建设自主创新城市”,率先加大对龙头科技企业的研发支持。这一布局比全国多数城市领先十余年,为华为、比亚迪等企业挑战西方市场奠定了基础。

1987年深圳颁发的“18号文件”

2018年,工信部启动专精特新“小巨人”企业培育计划,聚焦专业化、精细化、特色化的中小企业佼佼者。深圳在这一赛道上投入重兵:2019年国家计划启动后,深圳即锚定“小巨人”冲刺目标。2023年第七批公示时,深圳已有310家企业通过审核,新增数量全国第一,累计达752家,提前超额完成2025年600家的目标。至2024年,深圳国家级“小巨人”企业累计突破1025家,新增数量连续两年蝉联全国榜首。截至2025年5月,深圳已拥有专精特新中小企业1.1万家,创新型中小企业2.1万家。

深圳的创新模式与硅谷、北京、上海截然不同:后者依赖高校技术转化,而深圳的创新源于市场需求驱动。正如马化腾所言:“腾讯的创新点并非来自计划部门,而是源于用户反馈。哪里用户抱怨,哪里就是创新机会。”这种“从市场中来,到市场中去”的模式,催生了深圳独特的创新生态。

以腾讯为例,从马化腾伪装女网友与用户聊天,到打造影响14亿人的微信,仅用十余年。与腾讯共成长的,还有众多细分领域的“隐形冠军”:汇川技术为小米汽车提供核心发动机,助力其在纽北赛道刷新纪录;杰普特专注激光器研发,MOPA脉冲光纤激光器销量全球第一,占国内市场份额超70%;光越科技的高功率光器件参与“墨子号”量子通信卫星、天宫空间站等国家重大项目。这些企业虽不为大众熟知,却在各自领域掌握关键核心技术。

汇川技术为小米汽车提供的发动机

数据印证了深圳“小巨人”的硬实力:其平均研发强度达7.63%,年均研发经费3339.19万元,高于全国平均水平;第六批企业平均申请专利152件、PCT专利近6.5件,远超国家平均的1.7件/家;近30%的企业主导或参与制定国际、国家标准。上海交通大学发布的《全球城市产业创新指数报告》显示,深圳在产业创新环境、投入、产出、绩效四大维度综合评估中排名第一,超越旧金山、北京、伦敦等城市。

深圳的创新奇迹,离不开政府的“隐形推手”。与新加坡政府强势主导的模式不同,深圳政府更像“服务创新的‘老妈子’”,通过开放应用场景、市场化资本运作和物理空间营造,为创新企业提供全生命周期支持。

以低空经济为例:深圳被誉为“低空经济第一城”,其无人机技术领先全球,得益于政府率先开放飞行场景。2018年,深圳市政府在人才公园开辟测试空域;2022年低空经济写入政府工作报告后,20个应用场景加速落地。2024年,飞行汽车首次飞越深圳CBD,标志着低空经济从试验走向实用。新能源汽车产业同样如此:从2003年起,深圳市政府大力支持比亚迪转型,建设充电桩、采购电动车,推动公交、出租车、网约车电动化率达100%,公共交通电动化水平全国第一。

2024年,飞行汽车首次飞越深圳CBD

在资本支持方面,深圳国资通过深创投、深投控等四大平台,以“长期资本”和“耐心资本”角色支持创新企业。据统计,前四批国家级“小巨人”企业中,深创投投资过198家,深投控旗下深高新投投资过46家。其投资逻辑独具特色:不追成果,而是在企业初创期和成长期介入。深创投原董事长倪泽望透露,其投资企业中,初创期占比26%,成长期占比57%,成熟期仅占17%。这种早期介入显著提高了创新企业的生存概率。

物理空间营造同样关键。以深圳湾科技园区为例,深投控运营10余年后,园区聚集了191家南山区市级“专精特新”中小企业,占全区近20%。园区内的“模力营”作为粤港澳大湾区首个大模型AI生态社区,筛选企业不看营收、不设产值门槛,只看技术与潜力,为AI初创企业提供办公室和试验田。此外,深圳对国家级“小巨人”企业给予最高50万元奖励,市级专精特新中小企业给予最高10万元奖励,且资金“免申即享”,企业无需申报即可直接到账。

深圳湾科技园区

如今,深圳的创业密度居全国之首,中小微企业占比超90%。这些企业贡献了全市70%以上的授权发明专利,培育了80%以上的国家高新技术企业,占据了90%以上的研发投入,为“小巨人”的涌现提供了肥沃土壤。

“专精特新第一城”的背后,是逻辑的领先。深圳用45年实践证明:创新无需依赖名校科研或补贴红利,只需给予市场自由、企业信任和创新时间。正如马化腾所言:“创新不是计划出来的,而是从用户需求中长出来的。”当每一座城市都能为创新提供这样的土壤,中国的“小巨人”必将层出不穷。