当双11的促销氛围逐年淡化,直播间常态化低价策略让年度大促失去往日魔力时,太平洋两岸的AI技术突破正为电商行业注入新动能。这场由OpenAI与字节跳动主导的技术竞赛,正在重新定义全球电商的未来格局。

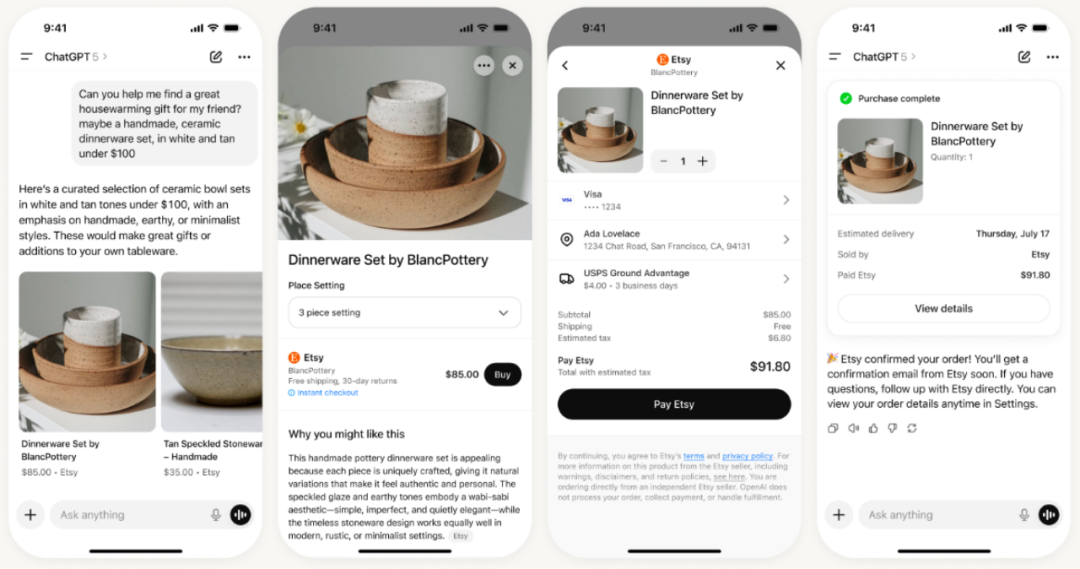

2025年9月30日,OpenAI与Shopify、Etsy的合作震惊行业。通过ChatGPT的"Instant Checkout"功能,用户仅需自然语言对话即可完成从商品推荐到支付结算的全流程。这项技术在美国电商市场引发连锁反应,展示出AI重构消费决策链路的巨大潜力。

中国市场的反应同样迅速。字节跳动旗下豆包AI在半个月后宣布深度整合抖音商城,覆盖数码、家电、母婴等八大核心品类。用户通过对话即可获取带购买链接的商品推荐,形成"需求描述-智能推荐-即时下单"的闭环。这种技术嫁接不仅限于电商,豆包在本地生活领域已能推荐外卖、团购和电影票,尽管实际下单仍需跳转至对应平台。

理想中的AI导购场景与现实存在显著落差。测试显示,当用户提出"为父母选购礼物"的复杂需求时,豆包推荐了老人机和小度智能屏的组合,暴露出商品关联算法的不足。尽管推荐页面包含图文信息和购买链接,但推荐精准度仅达"差强人意"水平。

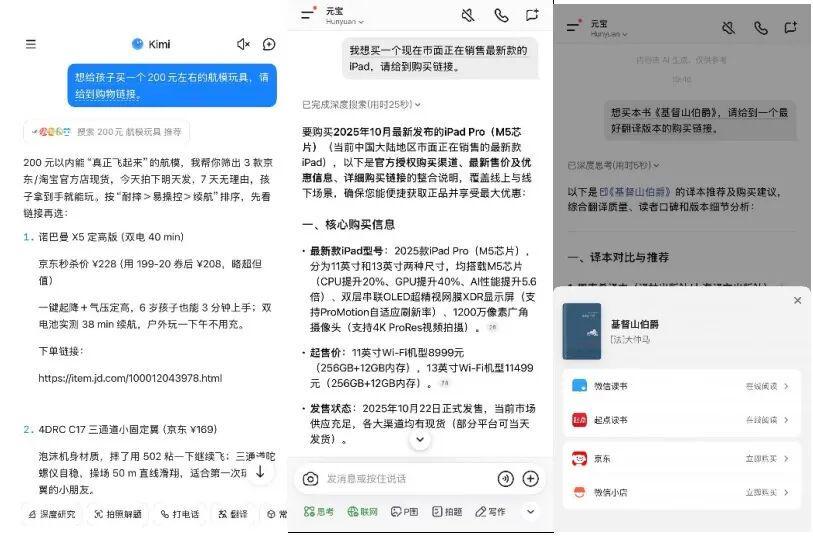

竞争对手的表现同样参差不齐:Kimi的商品推荐仅提供文字描述和错误链接;腾讯元宝除图书外无法完成其他品类购买;阿里通义千问两次测试均出现链接错误。这些案例揭示出国产AI导购技术仍处在早期阶段,距离商业化应用存在明显差距。

技术落地的障碍来自多重维度。客观层面,国内电商商品的价格、库存和链接有效期变化迅速,AI模型获取的语料可能存在数天延迟,导致推荐失效或交易纠纷。主观层面,电商平台对核心数据的保护形成技术壁垒,流量入口的争夺使平台更倾向自建AI导购系统。

法律风险同样不容忽视。AI提供的商品链接是否构成广告行为?若发生质量问题,平台与AI开发者如何划分责任?这些未决问题正在制约技术推广速度。更关键的是消费者认知障碍——当传统搜索栏已能满足需求时,用户缺乏使用AI导购的强烈动机。

阿里系的解决方案颇具代表性。淘宝"AI万能搜"虽然能处理复杂需求,但实际使用率低于传统搜索框。这种反差揭示出中国消费者的独特行为模式:50-60%的用户直接通过搜索栏下单,但最终成交中仅有30%来自搜索,其余均源于推荐流量。

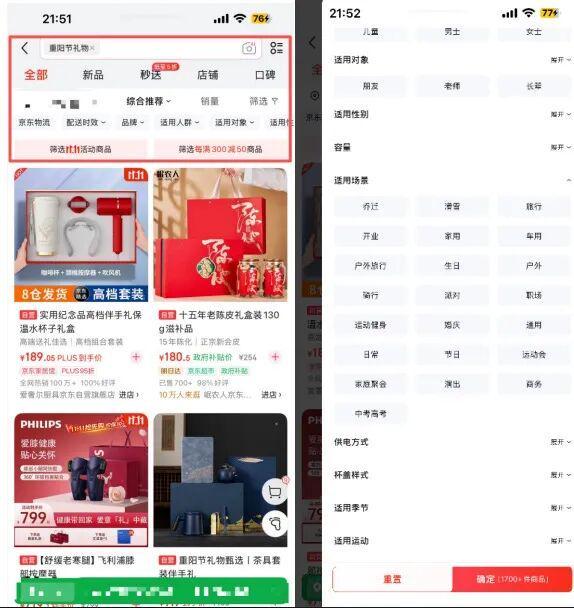

京东、拼多多的实践更具启示意义。当用户在搜索框输入关键词时,系统自动展开价格、产地、口碑等多维度筛选栏,甚至提供使用场景等意外选项。这种"选择题式"导购比"问答式"更符合中国消费者的决策习惯——数据显示,美国70%以上电商交易源于搜索,而中国消费者更享受"逛"的乐趣,容易被推荐商品激发额外需求。

当前AI导购技术虽不完美,但其发展方向值得关注。字节跳动与阿里的探索表明,中国企业在技术嫁接方面具有独特优势。当OpenAI的模式证明商业可行性后,凭借中国工程师的迭代速度和电商基础设施的完善度,完全可能后来居上。

这场技术竞赛的本质,是中美电商生态对消费决策控制权的争夺。当AI能够精准理解需求、实时匹配商品、无缝完成交易时,电商平台的角色将从货架提供者转变为需求管理者。在这个维度上,中国电商凭借数据积累和场景覆盖,正在书写属于自己的智能化篇章。