图片来源:大润发、昆山发布。

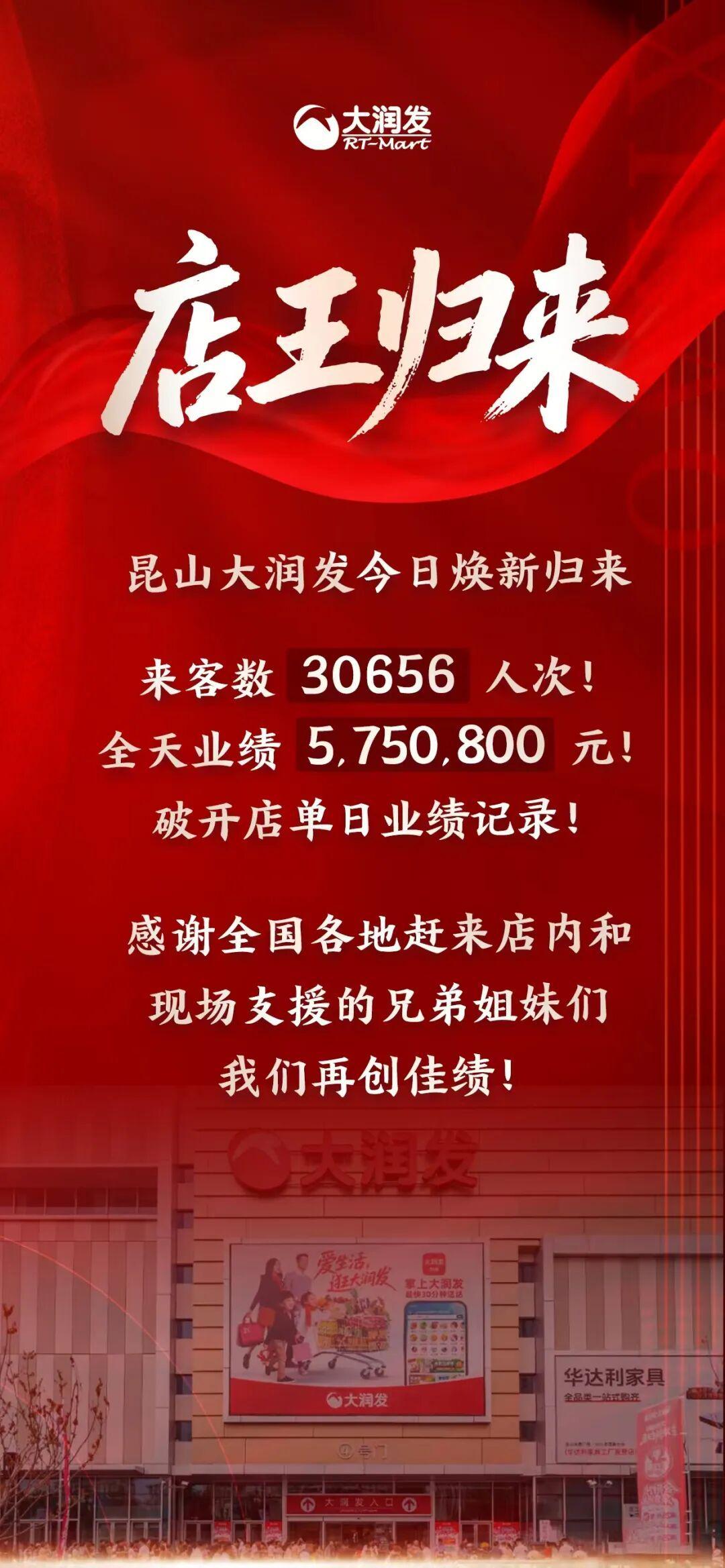

近日,大润发宣布其位于昆山的门店——曾被誉为“店王店”且销售排名全国第一的门店,在换新开业后创造了单日业绩新纪录。据数据显示,该店开业首日销售额高达575万元(含税),吸引了30656位顾客前来购物。

(来客数即交易客数,例如一个三口之家前来购物,但只进行一次交易结算,则算作一位交易客数。)

此次开业的大润发昆山店是在原址拆迁后,于相邻地块新建的一座独栋建筑,为大润发自有物业。整体建筑呈现购物中心形态,而昨日率先开业的是超市卖场部分。

大润发昆山店超市卖场面积约8000平米,继续秉承大卖场的“一站式购齐”理念,经营品类涵盖生鲜、即食、快消、日用、家纺、电器等全品类商品。

大润发昆山店在开业日呈现出诸多特色:商品汰换率高达50%;商品平均售价降幅达20%;商品精选化,SKU数量减少约一半,但鲜食SKU增加至2000支以上,熟食等即食品类大幅强化;场景化陈列与销售;增加及扩大堂食休闲互动区。

特别值得关注的是,大润发的即食区成为此轮调改及转型的核心,也可能是决定超市未来能否存活的关键因素。

大润发昆山店的即食区大幅增加了品项丰富度,如新增众多面点、烤炸等品项,并通过强化地方特色商品实现差异化。

同时,该店还增设及扩大了堂食互动区和休息区,为顾客提供更加舒适的购物体验。

根据当前中国超市业的发展趋势,未来3R品类(即食、即热、即烹)可能会占据线下超市销售额的50%以上。

因此,各大超市纷纷“升级”即食品类,力图通过即食品类找到并优化现有复制模型。

这一趋势也推动了即食品类的快速迭代发展和整个供应生态的加快成熟。

支撑即食品类做大的基础主要来自以下四个方面:

1. 即食品类毛利更高,客单价也更高。

即食是生鲜的加工化,增加了加工附加值,相当于对初级农产品(生鲜)进行消费升级。

这也是超市进行调改、升级卖场形态的原因之一,因为做初级农产品的消费升级需要相应升级卖场形态来匹配。

要做好即食品类,卖场需要更干净、更有公信力、更有品质感、有社交互动空间、有现场感,以及有更好的氛围营造。

而做好了即食品类,零售商的品牌就建立起来了,与顾客的互动也会增加,那么能自主定价、高毛利的自有品牌业务就可能“水到渠成”。

2. 即食品类能为超市带来差异化,有助于提升零售商的定价能力。

即食的独特口感口味能攻占消费心智,既形成进店理由,也带来定价空间。

3. 拉新。

即食品类能吸引不做饭的年轻人和小家庭客群。

年轻人已经越来越少做饭,他们需要通过“买来即吃”的即食来解决一日三餐问题。当下,很多不做饭的年轻人通过廉价餐饮来解决一日三餐,但从中长期来看,随着人力成本上升,餐饮价格也会越来越贵,因此即食的性价比优势未来会逐步体现。

小家庭化则存在更大的社交需求,而即食品类是很好的社交“媒介”,人们会相互分享好吃的东西,那么做强即食就能“裂变”口碑,迅速传播,进而降低“拉新”成本、流量成本。

如果超市能再提供一个堂食互动区,那社交场景就更“丰满”了。

从国外发达市场表现来看,进入到存量市场阶段后,超市的各大品类销售都在承压与下滑,但是即食品类是增长的,就是因为它有“增量”需求,能“拉新”年轻人。

4. 烟火气。

即食,尤其是“现做现烤”,能为超市带来烟火气,这是线上无法替代的。因此,线下如果能把即食做强,就无惧线上冲击。

这也可能是前置仓生鲜电商——小象超市为什么会做线下大店的原因之一,因为它可能看到即食品类起来了,趋势是在持续向好。

这也可能是硬折扣社区超市难以完全替代大超业态、中超业态的原因之一,因为精选1000多支SKU的硬折扣社区超市无法提供丰富选择,可能承载不了更大的即食“内涵”,做不出大超、中超业态的即食丰富度、现场感与社交互动空间。

大润发在这一波超市业的即食转型潮中具有优势,其线下的销售体量大,能更好负担起即食背后的中央厨房及信息化系统的软硬件投入,以及更关键的是,能养一个有竞争力的食品研发团队。

养即食研发团队是一笔非常大的开销,不仅是一年的支出,而是需要多年的投资支出累积。零售商销售规模如果太小,就很难负担这样的支出。

超市的即食转型相比上个发展周期——往做强生鲜方向的转型,难度要高很多,门槛也要高很多。因此,这波即食转型也将可能“筛掉”一批零售商,进而可能释放出一定的市场空间。

商业观察家

本号未经授权禁止转载