近年来,新能源汽车转型成为汽车行业的主旋律,众多车企纷纷押注电动化赛道。然而就在行业普遍认为燃油车即将退出历史舞台时,市场却出现了戏剧性转折——燃油车销量在新能源时代意外回暖。这一现象引发广泛关注:燃油车真的能实现逆袭吗?其背后的市场逻辑又是什么?

据中国汽车工业协会最新数据,2025年8月国内传统燃油乘用车销量达90.2万辆,同比增幅高达13.5%。这已是燃油车市场连续第三个月保持增长态势。若将时间维度拉长,2024年传统燃料汽车国内销量为1398.9万辆,同比下降17.3%;而今年1-8月累计销量874.7万辆,同比降幅已收窄至0.3%,市场企稳信号明显。

车企战略调整亦印证这一趋势。长城汽车首席技术官吴会肖明确表示,考虑到全球市场布局及国内燃油车用户需求,企业将持续投入燃油车技术研发。吉利汽车集团CEO淦家阅更强调:"燃油车仍占据超50%的市场份额,吉利不会放弃这一重要领域,反而会加强投入。"消费者调研数据也提供有力支撑——J.D. Power发布的2025中国汽车产品魅力指数研究显示,燃油车行业整体魅力指数达751分(满分1000),较2024年提升14分,创近五年最大增幅。

从科技发展规律看,任何技术革命都呈现螺旋式演进特征。汽车诞生初期曾与马车长期共存,帆船与蒸汽船的替代过程也历经数十年。当前燃油车与新能源车的竞争,本质上是产业周期波动中的正常现象。过去几年,在政策驱动与资本助推下,新能源汽车发展节奏一度脱离基础设施配套、用户真实需求等现实约束。当补贴退坡、资本市场降温、消费者回归理性后,市场开始重新评估燃油车的价值。这种"回暖"并非技术倒退,而是对前期过度乐观预期的理性修正。

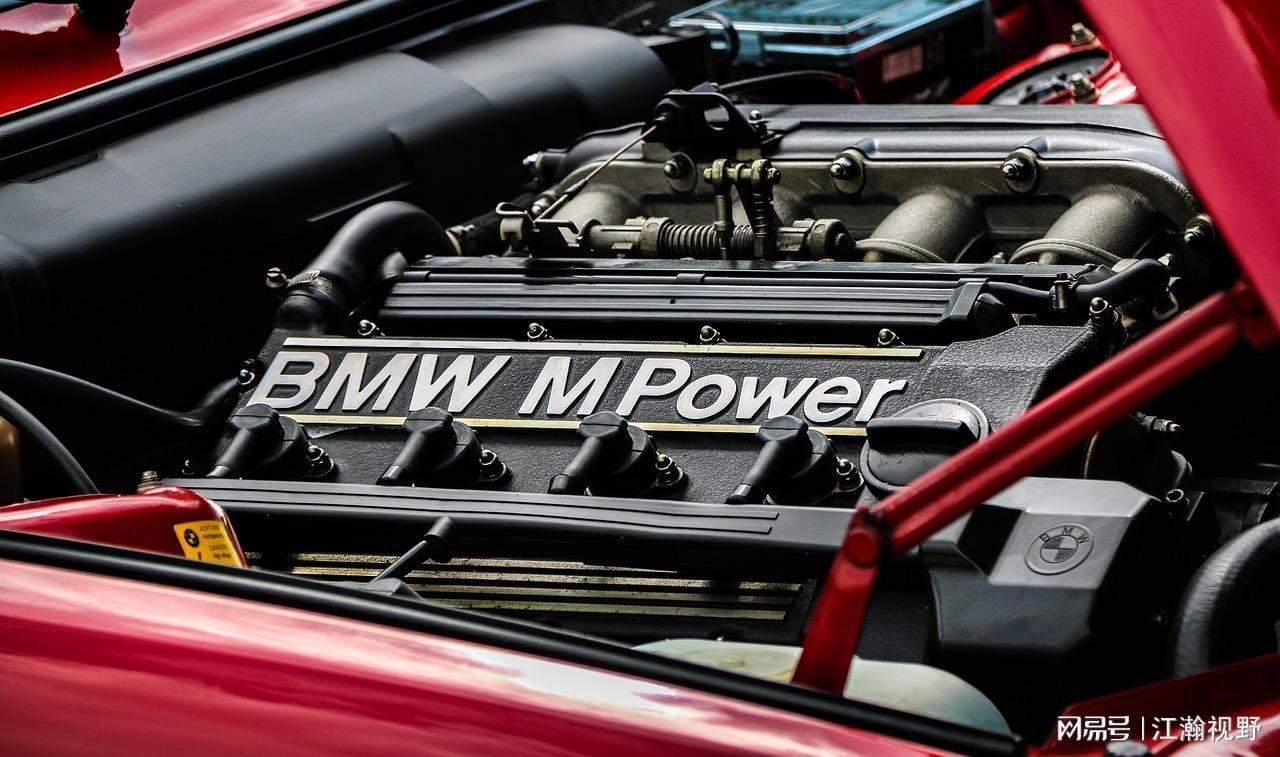

燃油车并未坐以待毙,而是积极吸收新能源技术优势。如今高端燃油车普遍搭载高通芯片、多屏联动系统及L2级智能驾驶辅助,部分合资品牌更配备AR实景导航、语音交互等黑科技,智能体验已不输同价位电动车。增程式汽车挂绿牌、油电混动车型保持燃油车牌照等现象,进一步模糊了传统认知边界。这种"油电同智"趋势,让消费者意识到燃油车同样能提供数字化出行体验。

燃油车的核心竞争优势在于全场景适应能力。在北方严寒地区、高速公路长途出行或偏远乡镇等场景,其"加油三分钟,续航五百公里"的便利性仍无可替代。反观电动车,尽管充电桩数量持续增长,但节假日高速排队充电、低温电池衰减、老旧小区安装私人桩困难等问题,依然困扰着大量用户。这种使用场景的局限性,在实际生活中往往比账面上的"电费便宜"更具决定性影响。此外,燃油车因产业链成熟、规模化生产,终端售价更稳定且优惠力度大,10-15万元主流家用车市场优势尤为明显。维修保养方面,燃油车体系完善、配件通用性强,整体维保费用普遍低于电动车高压系统检修成本。

从资产流动性角度看,燃油车在二手市场的保值率显著优于新能源汽车。58汽车研究院《2024中国汽车保值率研究报告》显示,传统燃油车一年保值率最高达63.8%,而纯电车仅为54.3%。这主要源于两方面因素:一是电池衰减导致电动车续航缩水,直接影响残值;二是智能驾驶、车机系统等技术迭代过快,使老款电动车迅速"过时"。而燃油车技术路径相对稳定,更新节奏较慢,贬值压力较小。对于注重长期持有成本的消费者而言,更高的保值率意味着未来换车时的经济损失更小,这无疑增强了燃油车的吸引力。

当前市场格局表明,断言新能源将迅速终结燃油车时代显然过于乐观。两种动力形式的共存共荣才是汽车产业的主旋律。车企需在电动化转型与燃油车优化之间找到战略平衡点,既要布局新赛道又要守住基本盘。对消费者而言,理性看待技术路线优劣,根据自身需求做出选择,才是明智之举。