全文共2261字,阅读全文约需7分钟

AI时代,银行业数字金融发展进入深度变革期。从智慧银行到数智银行,金融机构正通过AI技术重构核心竞争力,这场变革不仅体现在科技投入的持续增长,更催生了治理机制与人才战略的双重升级。

本文首发于21金融圈未经授权 不得转载

作者 | 李览青

编辑 | 杨希

新媒体运营 | 张舒惠

本文节选自《2025中国银行业竞争力研究报告》,该报告将于2025年11月22日举办的“第二十届21世纪金融年会”上正式发布。

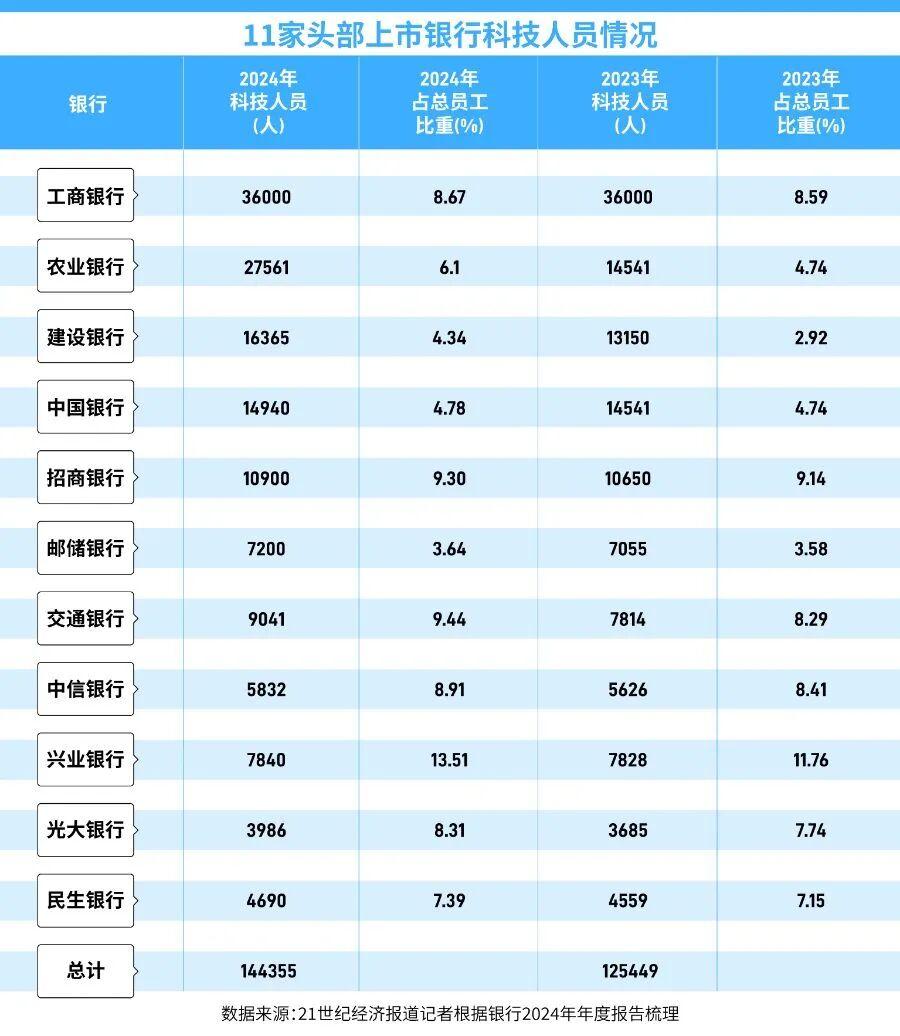

上市银行2024年财报数据显示,六大国有银行科技投入总额突破1200亿元,同比增长2.15%,科技人员规模达11万人,增幅19.34%。值得注意的是,59家披露数据的银行科技投入合计超2000亿元,其中六大行占比超50%,但部分银行增速明显放缓:建设银行(-2.36%)、招商银行(-5.49%)、平安银行(-20.07%)等出现负增长。

这种变化折射出两个趋势:一是数智化基础设施初步建成,二是科技资源管理进入精细化阶段。工商银行通过完善数字金融委员会审议机制,构建涵盖硬件、软件、数据等资源的统一管理系统;兴业银行发布《“人工智能+”行动方案(2025-2027年)》,打造“6+X”AI能力体系与12类应用范式;中信银行联合集团机构组建金融科技创新中心,落地超1600个智能化场景。

科技治理架构的优化呈现三大特征:资源集中化、风险可控化、决策科学化。以工行为例,其通过强化科技风险源头管控,完善境外机构服务机制,推进智能研发体系建设,实现创新与风险防范的动态平衡。这种变革本质上是将算力、人才、资金等核心资源向高确定性项目倾斜,确保“好钢用在刀刃上”。

在11家全国性银行中,科技人员占比均较2023年提升,但人才定义正在发生质变。农业银行将统计口径从“科技人员”扩展至“科技与数字化运行管理人员”,揭示科技力量向业务运营侧渗透的趋势。这种转变源于AI中台建设后的新挑战:如何提升员工应用效率、降低技术成本、形成可复用能力。

银行复合型人才培养呈现双轨路径:

路径一:校招社招定向布局

工商银行推出“人工智能+”专项计划,通过“科技机构+分行”轮岗输送人才至总行核心部门;农业银行将金融科技纳入菁穗培训生体系,直接服务数据驱动战略;交通银行设立科技金融储备生,定向培养“技术+金融”复合型人才;邮储银行“U+人才计划”构建科技人才培养闭环。

路径二:内部机制改革促融合

工商银行选派科技骨干赴业务条线交流,培育1.2万名数据分析师,组建数字金融核心人才库;招商银行完善内部大模型平台“爱共创”,培训员工AI思维,同时向开源社区提交自研成果;兴业银行通过“AI人人可用”目标,推动6大平台与X场景应用的深度融合。

“大模型研发需要从‘业技融合’升级为‘业技共创’。”招商银行首席信息官周天虹在2025招银浦江数字金融生态大会上指出,传统软件研发中业务仅负责提需求、验收结果,而大模型研发要求业务深度参与全流程,在关键环节发挥主导作用。这种转变在招行“爱共创”平台中已见成效,该平台通过梳理业务知识经验,实现技术向业务价值的转化。

AI技术正在打破银行规模壁垒。在央行2024金融科技发展奖中,青岛银行、湖南银行等中小机构各有2个项目获奖,展现出AI加持下的创新活力。这些银行通过聚焦特定场景,如智能风控、精准营销、流程自动化等,实现差异化竞争。

这场变革的本质是AI技术对银行竞争力的重构。当科技投入告别粗放式增长,当复合型人才成为核心资产,当业技共创取代简单融合,银行业正步入一个以智能驱动、人才为基、创新为翼的新时代。未来,谁能率先完成机制与人才的双重变革,谁就能在数字金融的赛道上占据先机。