38年专注一技,成就跨界传奇!

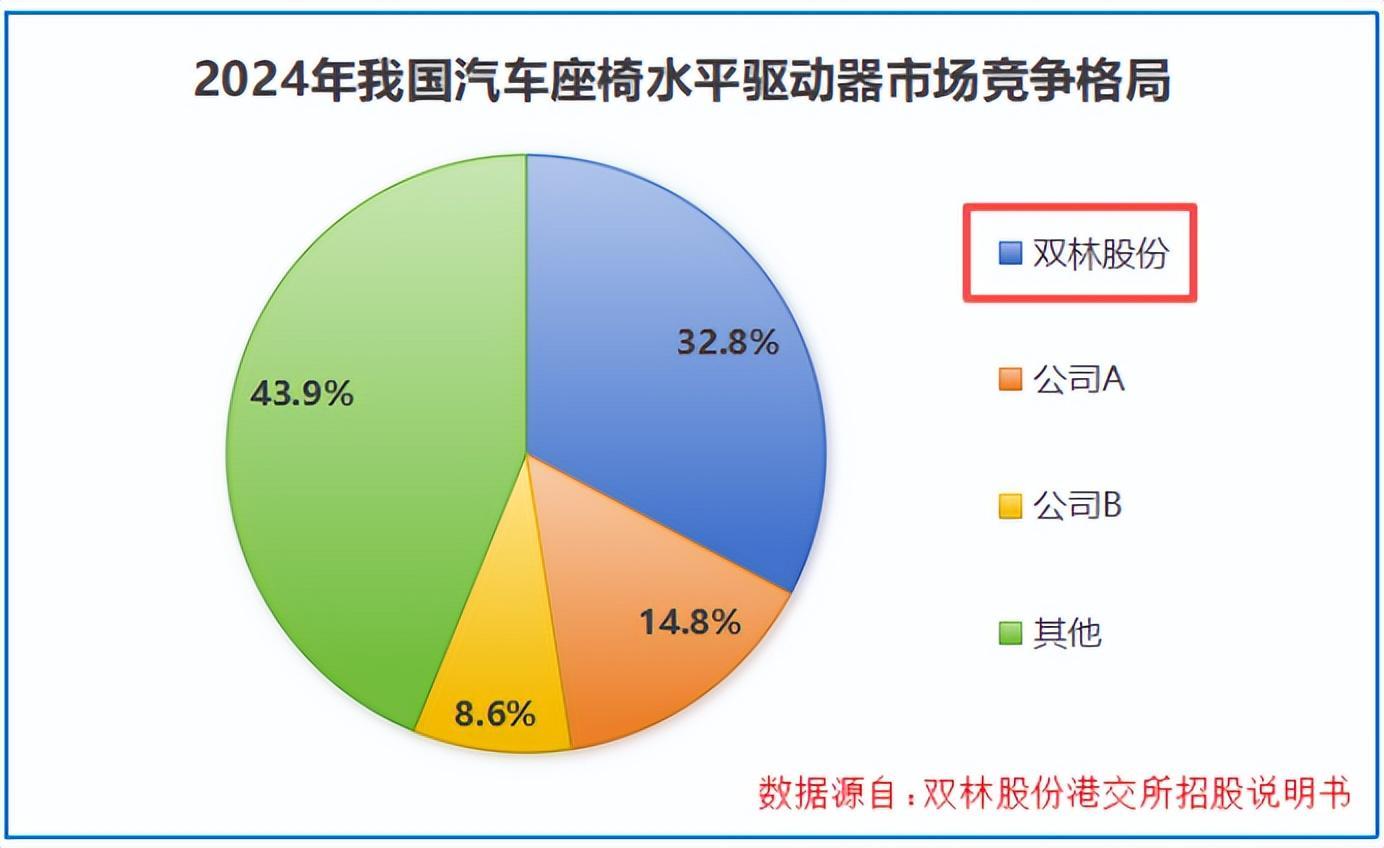

1987年,浙江宁海一家名为双林股份的小作坊悄然成立,主营家电模具与塑料制品加工。彼时谁能想到,这家以“精密制造”为立身之本的企业,会在38年后成为横跨汽车、机器人、低空经济三大前沿领域的隐形冠军?其核心产品汽车座椅水平驱动器全球市占率第二,国内市场更以32.8%的份额稳居榜首,2024年营收突破49亿元,净利润同比激增514.49%,上演了一场教科书级的“技术复用”逆袭战。

双林股份的跨界基因,始于创始人邬永林对“毫米级精度”的极致追求。上世纪80年代,家电模具行业陷入红海竞争,小作坊唯有通过精度突围。双林股份硬是将产品精度做到与进口样品无异,凭借“零误差”口碑积累首批客户。这段经历锤炼出的热处理、精密磨削、注塑成型等技术,成为其日后跨界的“万能钥匙”。

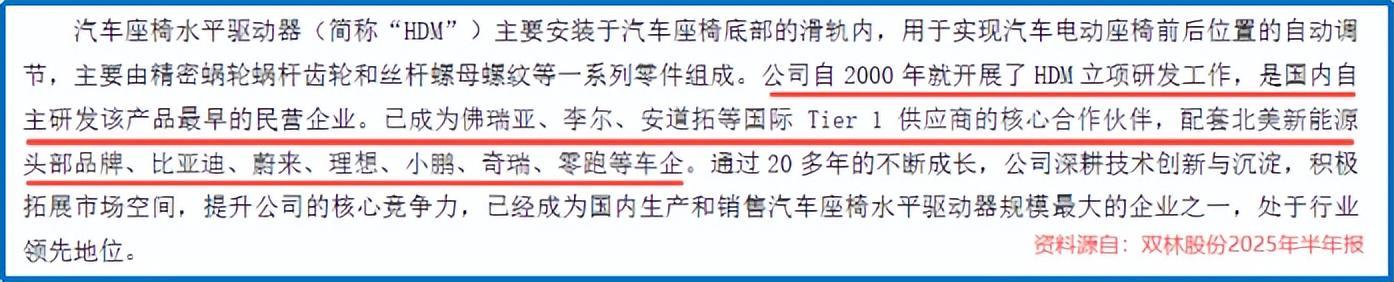

2000年中国汽车产业爆发前夜,邬永林敏锐捕捉到核心零部件被海外垄断的痛点,果断决策跨界汽车领域,锁定座椅水平驱动器(HDM)这一技术壁垒极高的细分市场。该部件需在-40℃至85℃极端环境下稳定工作,精度误差需控制在微米级——这正是双林在模具加工中早已掌握的技能。2003年,其产品通过上海大众严苛验证,成功拿到汽车行业“入场券”,随后延伸至轮毂轴承业务,配套比亚迪、问界等主流车企。如今,公司不仅是全球第二大座椅水平驱动器供应商,更以6.9%的国内市占率跻身全球第九、中国第三大轮毂轴承厂商。

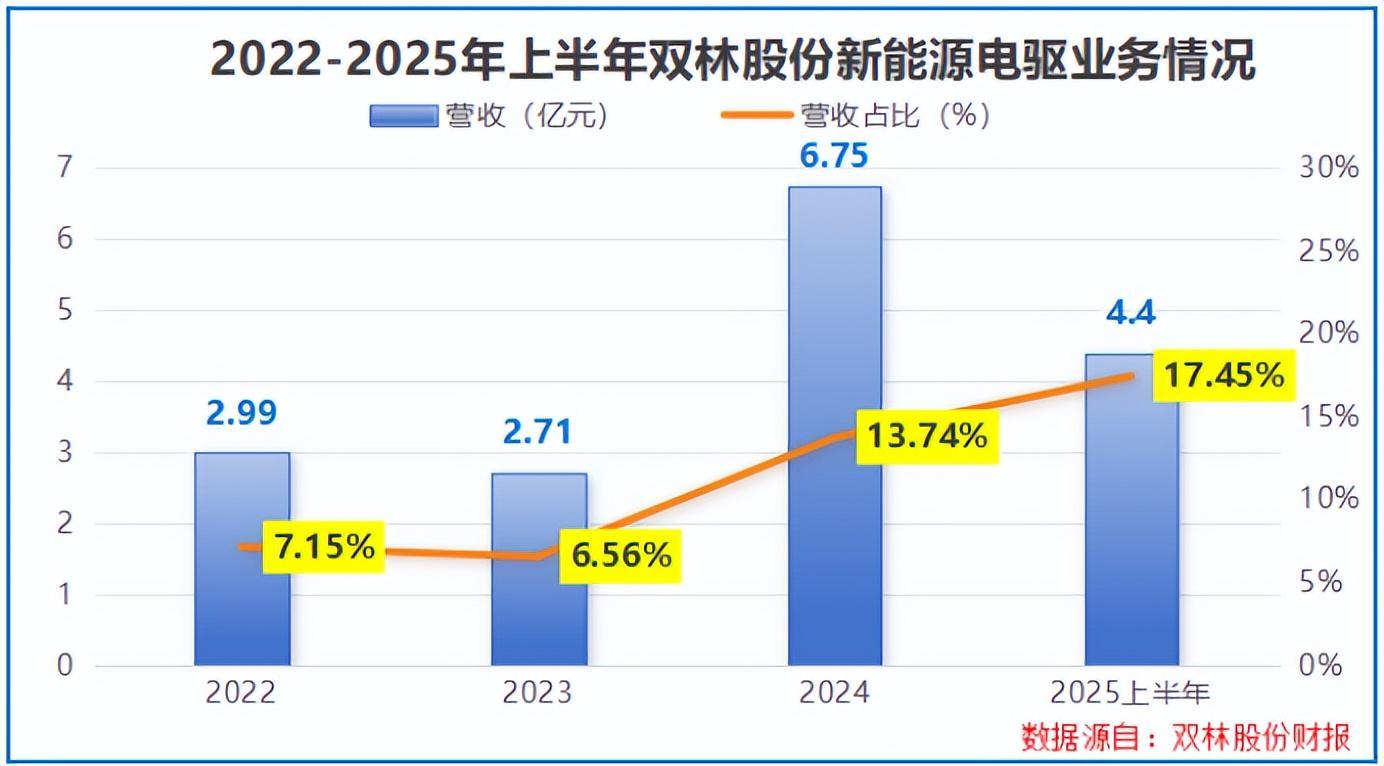

如果说汽车领域的突破是技术复用的首次胜利,那么新能源汽车的崛起则让双林股份将这一能力推向新高度。2015年,公司未盲目跟风造车,而是将精密绕组、散热控制等既有技术迁移至扁线电机研发,推出覆盖155-270平台的全系列产品,成功打入上汽、奇瑞等车企供应链。2024年,该业务营收同比激增148.63%至6.75亿元,占比提升至13.74%;2025年上半年进一步攀升至17.45%,实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。

三大核心业务(座椅驱动器、轮毂轴承、新能源电驱)协同发力,推动双林股份业绩持续攀升:2024年营收达49.1亿元,净利润4.97亿元创上市新高;2025年前三季度净利润4.02亿元,毛利率提升至21.45%。更值得关注的是,其净现比连续六年大于1.6,意味着利润转化率极高,财务健康度远超行业平均水平。

双林股份的野心远不止于此。2024年,公司将目光投向人形机器人核心部件——丝杠。这一长期被海外垄断的领域,国内企业几乎无成熟产品。双林再次启动技术复用战略,将座椅驱动器与汽车轴承领域的精密磨削、热处理技术升级迭代,成功开发出反向式行星滚柱丝杠产品,并已对接两家头部新势力车企,终端应用反馈良好。针对机器人灵巧手开发的0301规格滚珠丝杠,也已向YS、ZWJD等客户送样,同时为TB及两家车企开发微型滚珠丝杠。

为突破产能瓶颈,双林股份于2025年1月收购科之鑫,向上游高精密设备延伸。科之鑫掌握的丝杠行业“卡脖子”技术——内螺纹磨床,可将单台设备成本从千万元级降至300万元,交付周期压缩75%。此次收购使双林完成“研发-设备-制造”生态闭环。同年5月,公司启动8.95亿元募资计划,用于滚柱丝杠及关节模组产业化项目,预计达产后将形成年产100万套反向式行星滚柱丝杠和50万套线性关节模组的能力。

在低空经济领域,双林股份依托新能源电驱系统的机电一体化技术,规划了30KW-250KW飞行器电驱产品矩阵。2025年9月,其230KW高压油冷产品样件完成制定,并与一家头部低空企业达成合作,预计下半年交付样机。同月,公司宣布启动港股上市计划,募资将用于深化全球产能布局及加大机器人、低空经济等新兴领域研发投入。

从宁海小作坊到跨界制造标杆,双林股份的38年,是一场关于“技术复用”的长期实践。它以精密制造为根基,将单一领域的技术能力持续迁移、升级、复用,在汽车、机器人、低空经济的沃土上不断延伸生长。正如其创始人所言:“制造业没有捷径,把一项核心技术做深做透,就能衍生出无数可能。”

免责声明:以上分析不构成具体买卖建议,股市有风险,投资需谨慎。