宁德时代的增长焦虑是行业共识,如何找到突破点才是市场期待的关键。

1990年代,芯片巨头英特尔曾面临PC市场成熟、技术迭代放缓、AMD低价竞争等挑战,摩尔定律的经济效应逐渐减弱。为应对困境,英特尔推出“Intel Inside”战略,通过在客户PC上贴标签提升品牌曝光,成功实现从B端供应商到C端消费品牌的转型,成为营销经典案例。

三十多年后的今天,全球动力电池市场份额第一的宁德时代,也遭遇了类似的“英特尔困境”。新技术研发周期长、老客户增长放缓、竞争对手攻势猛烈……在这样的背景下,宁德时代推出充电宝产品,引发市场猜测:是否想通过高频C端产品打造第二增长曲线?

一位拥有二十余年营销经验的业内人士娄宇(化名)在机场看到宁德时代的广告牌时,敏锐地察觉到这家锂电池供应商正试图突破幕后供应商的角色,通过高曝光广告悄然渗透C端市场。不久后,宁德时代“做充电宝”的消息在业内引发热议。

在宁德时代合作车企阿维塔的新车型发布会上,首款面向C端的移动电源产品——“超薄磁吸充电宝”亮相。这款产品定位为支持磁吸无线充电的小型移动电源,核心卖点在于宁德时代车规级技术的降维应用。通过将动力电池领域的电芯技术和电池管理系统(BMS)应用于充电宝,宁德时代试图解决传统产品在发热、安全性和循环寿命等方面的痛点。

经常出差的“空中飞人”Vivian(化名)表示:“我买充电宝主要关注续航和散热。如果宁德时代能在这两方面有突破,我会考虑购买。”这正击中了充电宝用户的两大核心需求,而宁德时代的技术积累恰好能提供“降维打击”的解决方案。

续航提升:CTP理念的平移应用

宁德时代将动力电池中的Cell-to-Pack(CTP)理念应用于充电宝设计。传统汽车电池在电芯和电池包之间有模组结构,而CTP技术直接将电芯集成到电池包中,跳过模组环节。这种设计省去了模组外壳、侧板等结构件,大幅提高了电芯在产品空间中的占比,从而在相同体积下装入更多电能。

虽然充电宝的结构比汽车电池包简单,但采纳CTP核心理念——追求电芯体积占比最大化,使其能轻松兼顾“轻薄”和“续航”。通过优化电芯材料和结构设计,宁德时代成功解决了超薄体积与高能量密度的矛盾。

发热控制:材料与智能管控双重保障

在解决续航问题后,宁德时代又通过材料降温和智能管控两步走策略解决发热难题:

尽管业界对宁德时代充电宝是否会商业化存在争议,但对其增长焦虑的看法却高度一致。这种焦虑源于三层结构:

第一层:巨头的增长压力

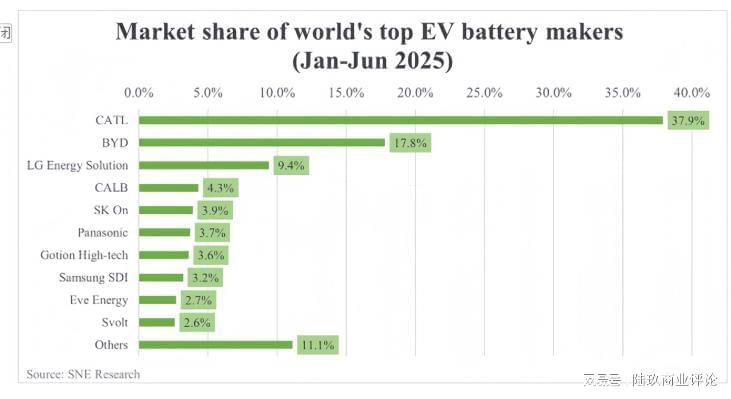

根据韩国能源市场追踪机构SNE Research的报告,今年上半年宁德时代在动力电池市场的份额达到37.9%,稳居全球第一。然而,在占据近四成市场、拿下所有头部车企客户后,其增长空间已接近天花板。

动力电池赛道具有极强的供应链粘性和高转换成本。车企一旦选定核心电池供应商并完成磨合验证,更换周期将极为漫长且昂贵。这意味着宁德时代早期积累的优势虽构筑了高壁垒,但也“锁死”了增量空间。

财务数据显示,2024年宁德时代营收出现负增长,今年上半年虽恢复至7%,但与之前每年翻倍的速度已不可同日而语。

图片来源:SNE Research

第二层:竞争对手的穷追猛打

市场份额第二的比亚迪正在持续抢占市场,宁德时代国内份额从50%降至42.8%。更头疼的是,比亚迪作为纵向整合的典范,既与宁德时代竞争,又拥有整车制造业务,可随时将自产电池锁定在自身产业链内,切断宁德时代获取增量市场的可能。

第三层:电池行业壁垒的底层结构

电池核心技术突破是“慢科学”,本质上是材料科学与化学工程的结合,与快速迭代的芯片赛道截然不同。电池技术研发周期刚性不可压缩,任何新材料体系验证需经历漫长且耗资巨大的车规级安全验证周期,通常需要三到五年才能实现稳定量产。这种技术结构导致宁德时代的先发优势会被竞争对手以资本和时间追平。

上世纪九十年代,英特尔通过“Intel Inside”战略成功转型。如今,同样面临增长焦虑的宁德时代,会效仿这一模式吗?要回答这个问题,需深入分析行业差异。

不可替代性差异

英特尔当年拥有芯片制造的“良率”护城河,极易形成长期垄断,PC厂商几乎没有拒绝贴标签的话语权。而宁德时代既面临同行竞争,又面临整车厂自研团队的“去宁化”压力。车企的核心焦虑是避免将品牌主权交给供应商,宁德时代若强势渗透终端消费者心智,可能将大客户推向对手或坚定其自研决心。

风险不对等性

CPU故障是极低概率事件,而电池安全和续航表现与用户体验高度绑定。电动车冬季续航“跳水”或电池故障时,消费者会直接归咎于“CATL”标签。这意味着全面推广“CATL Inside”将使宁德时代独自承担所有电池相关负面风险,这种风险定价远高于英特尔当年面临的挑战。

因此,对宁德时代而言,更好的ToC转型路径或许是借助充电宝等高频配件进行低成本技术背书和生态卡位,为未来高价值ToC移动能源场景铺路。

其实,宁德时代早已布局ToC充电场景。旗下酝电智能的CharGo充电狗集成了移动储能、直流快充和智能调度功能,通过“桩找车”模式解决城市和高速服务区充电设施不足的痛点。这是宁德时代技术在用户侧能源场景的深度实践。

未来随着家用电车、智能电器和家用机器人普及,C端移动充电装置需求将持续增长。借助充电宝先让消费者接受宁德时代作为消费品牌的存在,再逐步升级充电桩品类,是一条可行的ToC之路。

从财务增收角度看,以充电赛道头部上市公司安克创新为例,其今年第三季度营收约80亿元,而宁德时代同期营收超过1000亿元。对于宁德时代这种体量的集团而言,充电宝难以撑起“第二曲线”的角色。

从品牌声量角度看,娄宇(化名)认为:“如果宁德时代对充电宝有极大技术创新,会增加用户对其咖位的认可;若设计极客,作为小众品类也会提升品牌调性。但若只是在普通标品上做突破,反而会给用户一种业务受挑战、病急乱投医的感觉,对品牌形象不利。”

归根结底,宁德时代的增长焦虑是行业共识,如何找到突破点才是市场期待的关键。