38年技术沉淀,一技通吃三大领域!

1987年,浙江宁海一家名为双林股份的小作坊悄然成立,主营家电模具与塑料制品加工。这家看似普通的企业,却凭借对精密制造的执着追求,在38年后蜕变为横跨汽车、机器人、低空经济三大热门赛道的行业标杆。

如今,双林股份不仅是全球第二大汽车座椅水平驱动器供应商,更以技术复用为核心战略,将业务版图延伸至人形机器人丝杠、飞行器电驱系统等前沿领域,成为制造业跨界发展的典范。

汽车领域:从“小作坊”到全球第二的逆袭之路

双林股份的崛起始于对技术精度的极致追求。20世纪80年代,在家电模具行业激烈竞争中,公司创始人邬永林带领团队将产品精度提升至与进口样品无异,凭借“毫米级执念”积累起首批客户。这种在模具加工中锤炼出的热处理、精密磨削、注塑成型等技术,成为其后续跨界发展的“万能钥匙”。

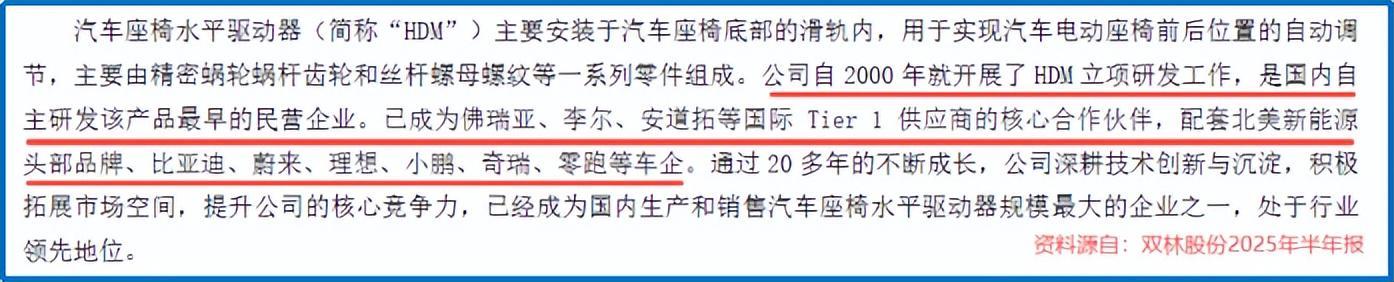

2000年中国汽车产业爆发前夕,双林股份敏锐捕捉到核心零部件国产化机遇,以座椅水平驱动器(HDM)为突破口切入汽车赛道。该部件需在-40℃至85℃极端环境下保持微米级精度,而双林股份凭借模具加工领域的技术积累,成功攻克这一难题。

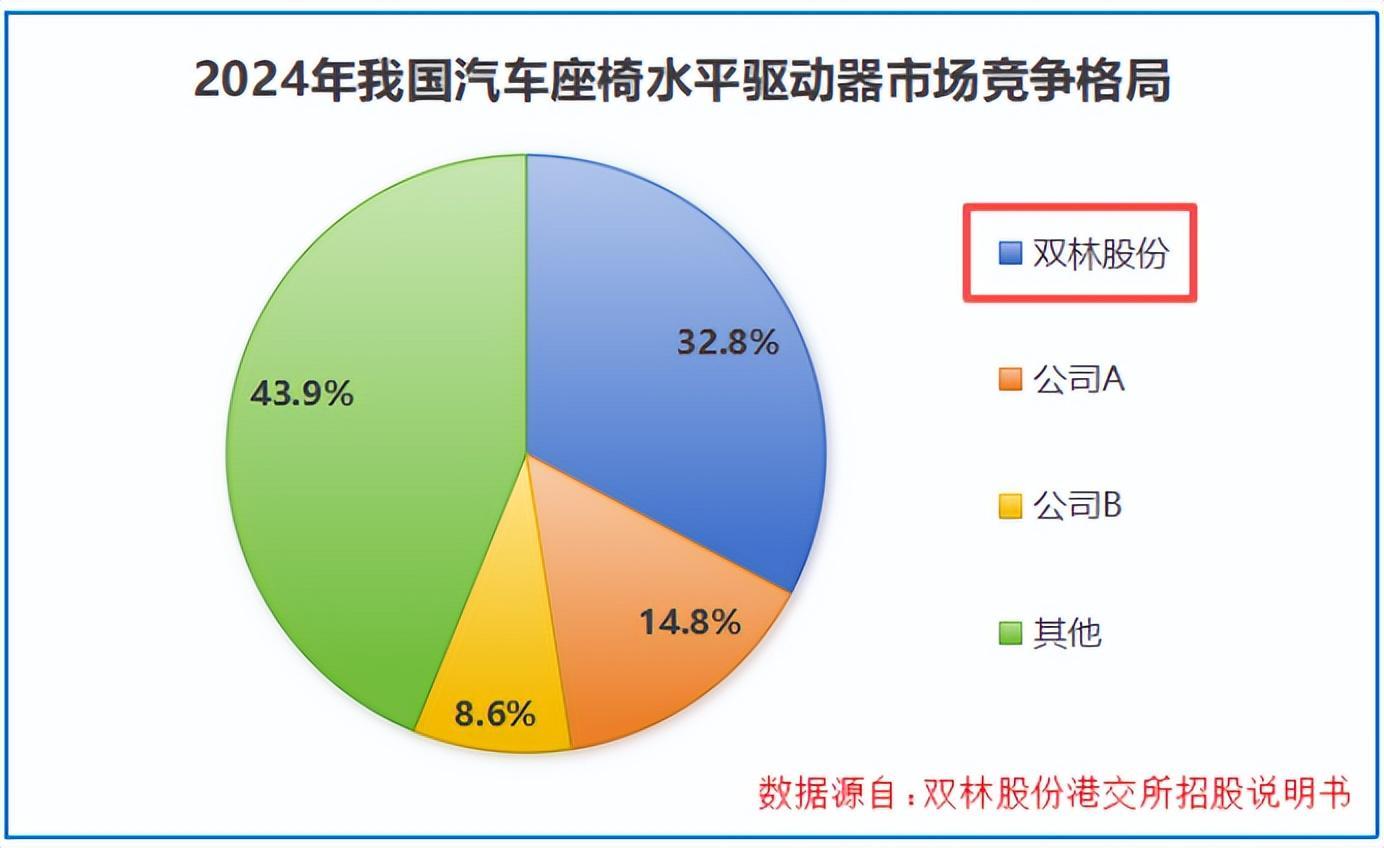

2003年,公司座椅驱动器通过上海大众严苛验证,正式叩开汽车行业大门。此后,双林股份持续拓展业务边界,轮毂轴承业务成功配套比亚迪、问界等主流车企。截至2024年,公司已成为全球第二大座椅水平驱动器供应商(国内市占率32.8%),同时位列全球第九、中国第三大轮毂轴承厂商(国内市占率6.9%)。

新能源赛道:技术复用开启第二增长曲线

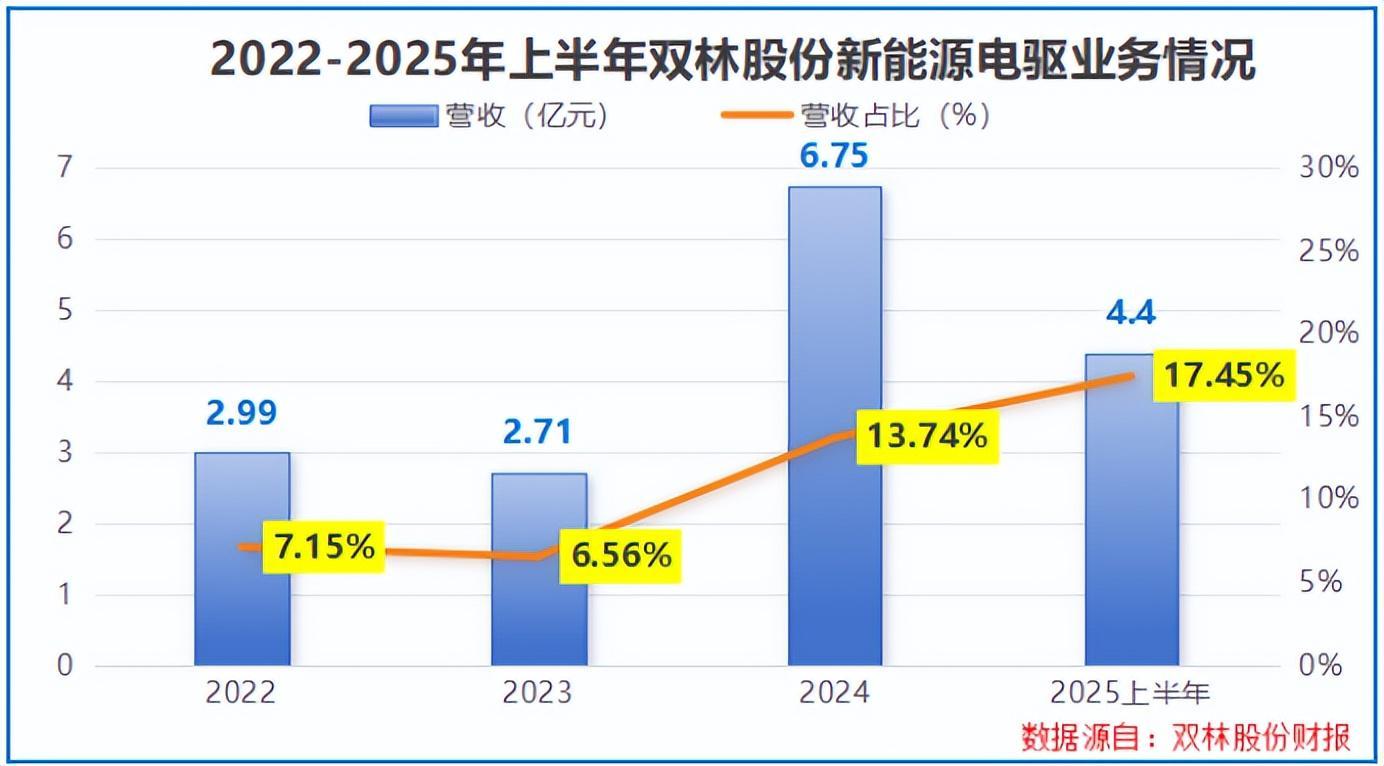

新能源汽车浪潮的到来,为双林股份提供了技术复用的新舞台。2015年,公司将精密绕组、散热控制等既有技术迁移至扁线电机研发,推出覆盖155-270平台的全系列产品,成功进入上汽、奇瑞等车企供应链。

2024年,新能源电驱业务营收同比激增148.63%至6.75亿元,占总营收比重达13.74%;2025年上半年这一比例进一步提升至17.45%,实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。财务数据同样亮眼:2024年营收49.1亿元,净利润同比猛增514.49%至4.97亿元;2025年前三季度净利润达4.02亿元,毛利率提升至21.45%。更值得关注的是,公司净现比连续多年大于1.6,表明利润转化现金的能力极强。

机器人与低空经济:技术迁移的终极战场

双林股份的技术野心远不止于此。面对人形机器人丝杠这一被海外垄断的高精度领域,公司再次展现技术复用的强大能力:将座椅驱动器与汽车轴承领域的精密磨削、热处理技术升级迭代,成功开发出反向式行星滚柱丝杠产品。

2024年,该产品已对接两家头部新势力车企,终端应用反馈良好;针对机器人灵巧手的0301规格滚珠丝杠完成客户送样;同步为多家企业开发微型滚珠丝杠产品。为突破生产瓶颈,公司于2025年1月收购掌握内螺纹磨床核心技术的科之鑫,完成“研发-设备-制造”生态闭环;5月宣布募资8.95亿元投向滚柱丝杠及关节模组产业化项目,规划年产100万套反向式行星滚柱丝杠和50万套线性关节模组。

在低空经济领域,双林股份依托新能源电驱系统的机电一体化技术,规划了30KW-250KW飞行器电驱产品矩阵。2025年9月,公司230KW高压油冷产品样件研制完成,并与头部客户达成合作,预计下半年交付样机。同月,公司启动港股上市计划,拟将募集资金用于全球产能布局及新兴领域研发投入。

结语:技术复用的制造业启示

从宁海小作坊到跨界制造标杆,双林股份的38年发展史,本质是一场关于“技术复用”的长期实践。公司始终扎根精密制造核心能力,通过技术迁移、升级与复用,在汽车、机器人、低空经济等高壁垒领域持续突破,验证了“把一项技术做深做透,就能衍生出无数可能”的制造业真理。

当前,双林股份正以港股上市为契机,加速全球布局与新兴领域研发,其技术复用模式或为制造业转型升级提供重要参考。

以上分析不构成具体买卖建议,股市有风险,投资需谨慎。