当西贝创始人贾国龙在直播中自曝后厨细节时,连互联网"战神"罗永浩都直言"后背发凉"。这场由预制菜引发的信任危机,不仅揭开了餐饮连锁行业的标准化困境,更暴露出中央厨房概念被异化的现实。从净菜系统到食品加工厂,中央厨房的三次进化史,正是中国餐饮业规模化与品质化矛盾的缩影。

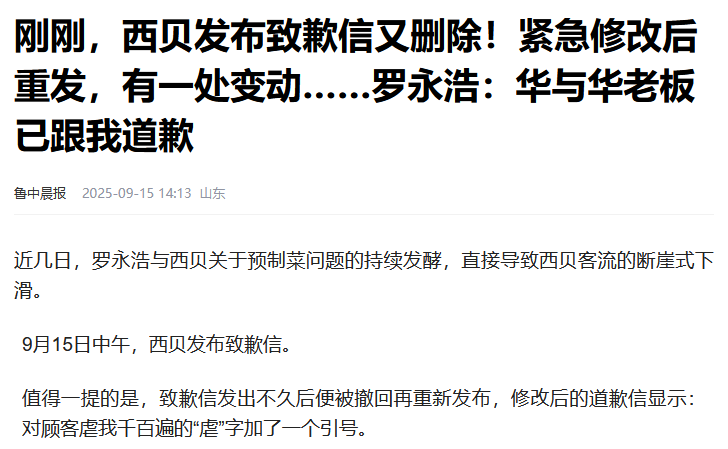

为平息舆论风波,贾国龙曾开放全国门店后厨供消费者参观,并推出"罗永浩推荐菜单"力证清白。然而直播现场的翻车场景却令人瞠目:当被问及"是否使用预制菜"时,工作人员的回答与网友实际体验形成鲜明反差——"除了顾客是现宰的,其他都是预制的"。这场自证清白的行动,最终以关闭后厨参观、发布致歉信收场,罗永浩也选择不再追究。

这场风波的核心,源于2024年出台的《餐饮服务食品安全操作规范》中的模糊界定:由中央厨房统一制作配送至门店的菜品,不被认定为预制菜。这个定义看似为餐饮企业提供了标准化依据,实则埋下了信任危机的种子。当消费者走进标榜"现炒现卖"的连锁餐厅,却可能吃到由食品加工厂生产的冷冻料理包时,概念混淆带来的落差感便转化为品牌信任的崩塌。

中央厨房的进化史,本质是餐饮业规模化需求的产物。上世纪90年代,第一代净菜系统通过集中采购、统一处理解决了传统餐馆的标准化难题。门店只需简单烹饪即可上菜,既保证了口味统一,又降低了运营成本。这个阶段的连锁餐厅,凭借稳定的品质和相对优质的材料,迅速超越了街边小馆。

2010年后,随着冷链物流发展和商业综合体禁止明火的规定,第二代中央厨房开始承担炒制功能。菜品在中央厨房完成烹饪后,以半成品形式配送至门店加热销售。这种模式虽然进一步提升了效率,但已经开始牺牲现炒的锅气。某连锁品牌研发总监透露:"当时我们测试发现,中央厨房炒制的菜品在配送过程中,风味损失率达到30%以上。"

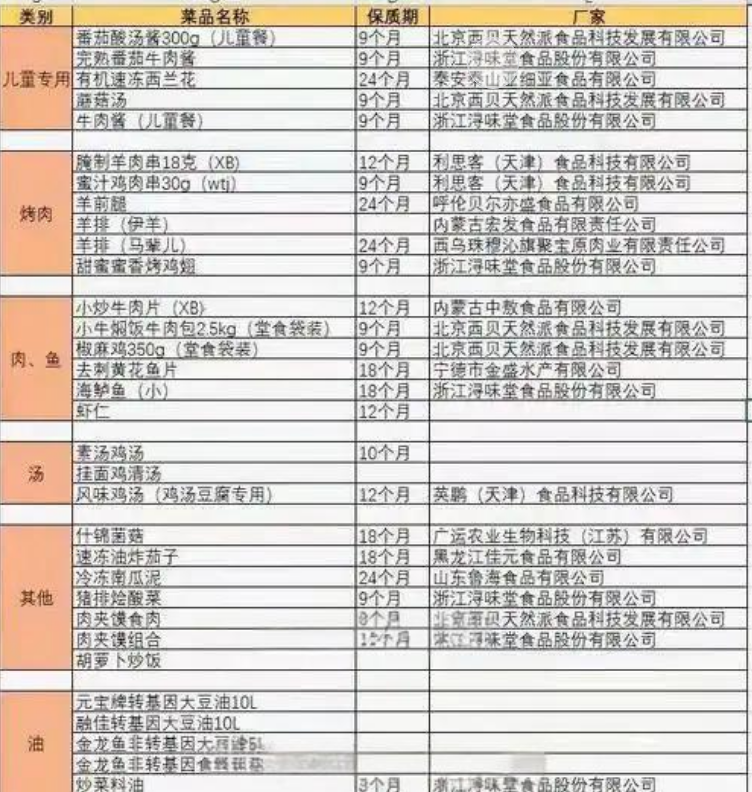

2020年预制菜产业的爆发,将中央厨房推向了第三代形态——食品加工厂。全国布局的中央厨房实质上变成了标准化生产线,门店收到的已是冷冻料理包。某知名连锁餐厅的冷冻库存单显示:其招牌酸菜鱼的料理包保质期长达12个月,解冻后只需简单加热即可出餐。这种模式下,经营成本较传统模式降低40%,但消费者投诉率却上升了65%。

中国农业大学副教授朱毅提出的判断标准,为行业提供了科学参照:"区分预制菜的关键,在于决定菜品风味的核心环节发生在哪里。"以烤羊排为例,如果中央厨房仅完成切配腌制,门店完成从生到熟的烹饪,则不属于预制菜;但若中央厨房已将羊排煮至八成熟,门店仅做表面处理,则应认定为预制菜。这种基于烹饪本质的划分,比单纯依据生产场地更具可操作性。

当前餐饮业的信任危机,本质是知情权与商业利益的冲突。消费者并非排斥预制菜本身,而是反感商家在享受工业化红利的同时,仍以"现炒现卖"为卖点获取溢价。某市场调研机构数据显示:78%的消费者愿意为明确标注的预制菜支付合理价格,但仅有12%的人能接受"挂羊头卖狗肉"的营销方式。

这场风波给行业的启示在于:标准化与品质化并非不可调和。某头部品牌通过分级公示制度,在菜单标注"中央厨房配送"和"门店现制"菜品,既保证了出餐效率,又维护了品牌信誉,其复购率较行业平均水平高出23%。正如朱毅教授所言:"餐饮业的未来,不在于非此即彼的选择,而在于建立透明可信的消费环境。"