出品丨花朵财经观察(FF-Finance)

撰文丨华见

“先定一个小目标,比如挣它一个亿。”

2016年,王健林说出这句话时,无人觉得是玩笑。彼时他三次登顶胡润百富榜,万达帝国横跨商业、文旅、影视三大领域,全国500余座万达广场成为城市地标,商业版图覆盖一二三线城市。

如今,这句“小目标”却成了压垮骆驼的最后一根稻草。

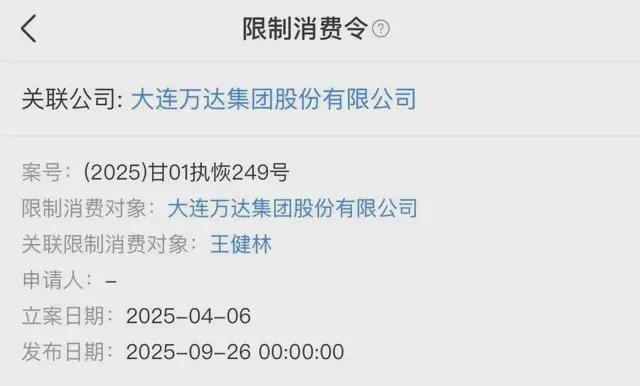

近日,天眼查数据显示,大连万达集团及王健林本人因1.86亿元债务被限制高消费,这一数字背后是万达累计超76亿元的被执行金额,旗下多家公司股权遭冻结,核心资产万达广场批量“易主”。

此次限高并非偶然,而是万达债务危机的冰山一角。截至2025年8月,万达累计被执行金额超76亿元,仅2025年新增的9条被执行人信息中,就包含北京金融法院介入的24亿、4亿大额纠纷。更致命的是资产冻结:北京万达文化80亿股权、大连万达商管近20亿股权、旗下金融公司94亿股权接连被冻,三年冻结期内,万达的融资“硬通货”几乎被掏空。

财务数据更显严峻。2024年中,万达商管有息负债超1375亿元,其中302亿元需在一年内偿还;但到当年9月,公司货币资金仅剩151亿元,连短期债务的一半都难以覆盖。曾经“一个亿不算事”的企业,如今连1.86亿元执行款都拿不出,这种落差比任何报表都更刺眼。

被逼到绝境的万达,只剩一条路:卖资产,而且是往“痛处”卖。

2025年5月,太盟资本牵头联合腾讯、高和资本等,以500亿元收购万达商管48家万达广场,这些项目并非三四线城市的边角料,而是北京、广州、成都等核心城市的核心资产,堪称万达的“现金奶牛”。从2023年到2025年,万达已出售超80座万达广场,占巅峰时期总量的近五分之一,相当于交出了“半条命”。

不止广场,连压箱底的“家底”也被拿出来变现。2025年4月,万达将旗下酒店管理公司100%股权以24.97亿元卖给同程旅行,涉及万达瑞华、万达文华等高端品牌,以及204家在营酒店、4万间客房。这些曾是万达引以为傲的“轻资产招牌”,如今成了换钱的筹码。

更早的2017年“世纪交易”更令人唏嘘。当时万达将13个文旅项目卖给融创,77家酒店卖给富力,共回笼637亿元。王健林称这是“三赢”,但如今回头看,更像是无奈的“止损”——富力的酒店连续四年亏损,融创的文旅项目也遇冷,但万达至少当时活了下来。

1988年,34岁的王健林从体制内辞职,接下大连一家濒临破产的住宅公司,跑遍亲戚朋友借钱才挣到第一桶金。2000年,万达押注商业地产,首创“订单地产”模式:盖广场前先与沃尔玛、肯德基签好租约,建成即开业,零空置率。这一模式让万达“起飞”:从长春第一座万达广场,到2017年巅峰时的513座,三四线城市人第一次逛大型综合体是在万达,一线城市年轻人约会、看电影也选万达。

2013-2017年,王健林的个人影响力达到顶峰,个人财富超2000亿元,三次登顶首富。万达业务也从商业地产扩展到文旅、影视、体育,甚至收购美国AMC院线成全球最大影院运营商,豪言要做“东方好莱坞”;买西班牙马竞俱乐部,在海外扫写字楼、游艇公司,成为“中国企业走出去”的标杆。

万达的成功有两个关键:一是踩准了城市化的风口,商业地产跟着城市扩张跑;二是王健林的“狠劲”——别人不敢做商业地产时他敢,别人骂他“怂”时他果断卖资产保核心。这些成绩,不该被如今的困境全盘抹杀。

万达走到今天,从不是“运气不好”,而是它赖以为生的旧商业逻辑,彻底跟不上时代了。

早年房地产景气时,万达靠“借新还旧”滚雪球,拿地、建广场、再抵押融资,资产规模膨胀的同时,负债率一度超80%,海外投资砸了几百亿。这种模式在上行期顺风顺水,但2017年房地产调控收紧、银行抽贷,隐患瞬间爆发。

比如3.2亿英镑买的英国游艇品牌Sunseeker,没做成产业链反而连年亏损,最后半价甩卖;35亿美元收的传奇影业,想做全球电影帝国,结果好莱坞水土不服、票房失利,只能放弃控制权。

压垮万达的最后一根稻草,是对赌协议。2018年为回A股,万达引入腾讯、苏宁等340亿投资,签下“2023年底前未上市就回购+8%年化收益”的对赌,结果A股没上成,港股四次递表失败,超300亿的回购款成了悬在头顶的“催命符”。

更糟的是,如今的行业已经变天:各地商业综合体扎堆,竞争卷到白热化;电商、直播带货分走客流,年轻人逛商场的次数越来越少,万达依赖的租金收入增速放缓。这不是万达一家的问题,2025年5月,香港老牌房企新世界发展也爆雷,旗下永续证券违约,34亿利息付不出,可见房地产的寒冬,早就冻透了整个行业。

但瘦死的骆驼比马大,万达真实情况可能没有大家想象的那么糟糕。

关于本次“限高”,万达内部人士表示:“此次是由于万达下属项目公司经济纠纷导致,事实上之前双方一直在通过多种方式协商解决,我们也正在了解具体情况,本次或因在执行层面信息不对称导致。”

如今,万达广场虽然出售了100余座,但是根据交易条款,万达商管仍负责这些广场的运营管理,也就是说万达还运营着几百座万达广场,管理面积超7000万平米,靠管理费和租金分成还可以造血,甚至在2025年“五一”销售额还超60亿。

而71岁的王健林,早就没了当年的排场。有人在新疆独山子大峡谷看到他,穿普通运动衫,脸晒得通红,累了就蹲在角落小憩;也有人在大理偶遇他,身形瘦到脱相,走路没了当年的风势。从前他说“清华北大,不如胆子大”,现在这句话换成了“活下去”。可就算是这样,也没人不觉得他是个商业上的传奇人物。

而他背后万达的故事,从来不是一个企业的兴衰史,而是一面照见时代的镜子。

它映出了中国房地产从“野蛮生长”到“精耕细作”的转型阵痛,映出了高杠杆模式在行业寒冬里的脆弱,更映出了一代企业家在时代浪潮中的沉浮。

那些曾被视为“成功密码”的果断与扩张,在新的商业逻辑里成了“风险隐患”;那些曾点亮城市夜空的万达广场,如今成了“断臂求生”的筹码。

可即便如此,我们仍该记得:王健林曾踩准时代的节拍,让万达广场走进无数人的生活;万达曾代表中国企业“走出去”的勇气,即便跌倒,也为后来者留下了关于“敬畏风险”的教训。

或许,商业世界里没有永远的帝国,只有顺应时代的生存。对王健林和万达而言,如今的“活下去”,不只是为了企业的存续,更是为了给那个“野蛮生长”的时代,画上一个虽不完美、却足够清醒的句号。

而我们,在见证这场浮沉时,看到的不只是一个商业帝国的背影,更是一个时代的变迁——从“追求规模”到“敬畏风险”,从“胆子大”到“稳健行”,这或许才是万达留给商业世界最珍贵的启示。

*本文基于公开资料撰写,仅作信息交流之用,不构成任何投资建议